52 Электрокардиография Виллем Эйнтховен 1902 год

23 сентября 1902 г. вышел на пенсию профессор Лейденского университета Самуэль Розенштайн. В его честь коллеги составили сборник научных трудов, где была опубликована первая в мире электрокардиограмма, снятая Виллемом Эйнтховеном. К этому дню создатель ЭКГ шел уже много лет, побуждаемый одновременно любовью к науке и необходимостью вернуть банковский кредит.

Кредит, которому так обязаны все сердечники мира, был нужен, чтобы откупиться от распределения. Вышло так: Эйнтховен рано потерял отца, который служил колониальным врачом в Семаранге на острове Ява. Правительство Нидерландов оплачивало учебу таких сирот в Утрехтском университете при условии, что они также станут работать в колониях. Круг профессий узок: врач, бухгалтер, учитель.

Поскольку Эйнтховена тянуло к естественным наукам, он избрал медицину. Но уже во время практики понял, что рожден не врачом, а скорее физиком. Сперва он пытался примирить эти начала, специализируясь на офтальмологии как самой точной из медицинских наук. Диплом его уже был с открытием. Речь шла об известной оптической иллюзии: если на стене рядом пятна разных цветов, красное и синее, то одно из них кажется более близким. Позднее Василий Кандинский создал целую теорию, объясняющую эти эффекты; на ней зиждилось абстрактное искусство: есть цвета агрессивные, которые как будто стремятся к зрителю (к примеру, желтый), а есть «уходящие», как бы отодвигающиеся вглубь картины, вроде синего.

Научный руководитель думал, что дело тут в разной длине волны, но студент Эйнтховен доказал иное. Зрачки у разных людей слегка смещены от центра радужки. Те, у кого зрачки чуть ближе к вискам, и среди них Кандинский, воспринимают синий как «уходящий». А те, чьи зрачки смещены к носу, — наоборот. Работа блестящая, диплом с отличием. И теперь молодого человека ждали колонии.

В 1886 г. умер заведующий кафедрой физиологии и гистологии Лейденского университета, и впечатленные открытием коллеги выдвинули Эйнтховена на вакантное место. Все хорошо, только правительство предъявило Виллему счет на 6000 гульденов за обучение и грант на работу по оптике. Эта сумма равнялась жалованью профессора за полтора года. И все же Эйнтховен предпочел заплатить и стать ученым, чем торчать в далекой колонии, где каждый день приходится делать одно и то же.

Кредит оказал громадное влияние на всю его жизнь. Была семья, требовавшая больших расходов, и наука, отнимавшая все время. Поэтому приходилось жить гораздо скромнее коллег. Другие профессора обставляли лаборатории со вкусом за свой счет; заходивших к Эйнтховену поражали голые стены. Когда возникла электрокардиография и в эту лабораторию началось паломничество со всего мира, жена в героическом усилии сделать интерьер побогаче повесила всюду кружевные шторки, за которые профессору было неудобно перед гостями. Собственно, и главное свое изобретение Виллем сделал, чтобы вырваться из бедности.

На четвертый год своего заведования кафедрой Эйнтховен увидел выступление Огастуса Уоллера, читавшего лекции по физиологии в лондонской больнице Сент-Мэри, той самой, где рожают женщины из британской королевской семьи.

Уоллер наглядно демонстрировал, что сердце — источник слабых токов, импульсы которых регулярно повторяются. Это показывал капиллярный электрометр: в тонком стеклянном капилляре встречаются ртуть и серная кислота; электрический ток меняет поверхностное натяжение ртути, и граница двух жидкостей ползает по капилляру. Токи сердца самые слабые — в 100 миллионов раз меньше тока в электрической розетке, так что сдвиги видны только в сильную лупу. Тем не менее они есть, их можно заснять на движущуюся фотопленку. Получается кривая изменения электрического поля сердца.

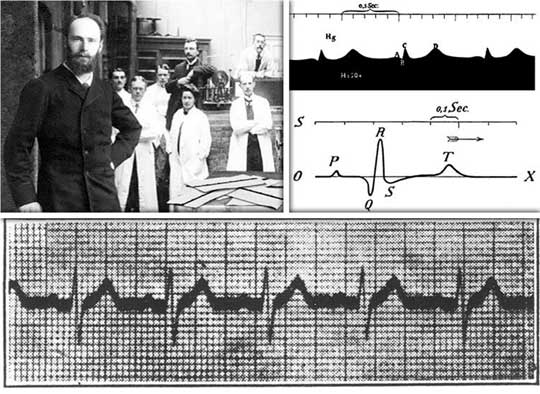

Вверху слева: Виллем Эйнтховен (1860–1927) в 1903 г. в своей лаборатории; на заднем плане — команда, обслуживавшая его первый прибор.

Вверху справа: «электрокардиография до ЭКГ» — показания ртутного электрометра, регистрирующего изменения электрического поля сердца человека. Черно-белый силуэт — линия колебания уровня ртути в капилляре на границе с серной кислотой, ниже — та же кардиограмма, пересчитанная Эйнтховеном с поправкой на инерцию тяжелой ртути, с придуманными им обозначениями зубцов (1895).

Внизу: первая ЭКГ человека, опубликованная Эйнтховеном в Розенштайновском сборнике (сентябрь 1902 г.) и Пфлюгеровском архиве (март 1903 г.)

Феномен демонстрировал бульдог Уоллера по кличке Джимми. Он смирно стоял на столе, его лапы помещались в разных емкостях с соленой водой, от которых шли провода к прибору. Опыт привлек всеобщее внимание. В парламенте тут же нашлись депутаты, желавшие привлечь Уоллера к ответственности за жестокое обращение с животными. Но физиолог показал на себе, что исследование совершенно безвредно.

Деятели науки и техники, создававшие электрокардиографию вместе с Эйнтховеном

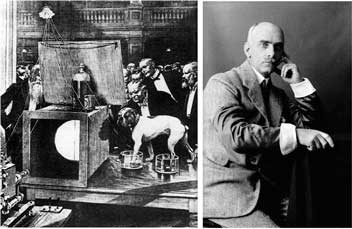

Слева: Огастус Дезире Уоллер (1856–1922, стоит справа) демонстрирует в Лондонском Королевском обществе колебания сердца своего бульдога Джимми (1889). Гравюра из еженедельника Illustrated London News, иллюстрация к статье, посвященной 20-летию первой кардиограммы (1909).

Справа: французский изобретатель Клеман Адер (1841–1925), который в 1897 г. изобрел струнный гальванометр для телеграфистов, чтобы получить средства на создание своего летательного аппарата «Аквилон» («Авьон-III»)

Правда, пользы тоже не было. Ясно, что больные сердца работают не так, как здоровые, но кривая получалась слишком пологой: ртуть тяжела, у нее большая инерция, которая скрадывает все пики на кардиограмме. Уоллер опустил руки… но ему же не надо было отдавать кредит! Эйнтховен взялся применить это изобретение в клинике. За пять лет он разработал математический метод коррекции показаний электрометра. Сложные расчеты, с дифференцированием и интегрированием, позволяли воссоздать истинный облик зубцов кардиограммы. В 1895 г. Эйнтховен дал им названия, которые они носят до сих пор: зубец P (соответствует возбуждению предсердий), Q (срабатывает межжелудочковая перегородка), высокий зубец R (возбуждение левого желудочка), S и T (возбуждение и расслабление желудочков). Конечно, всякий раз высчитывать кривую для каждого больного нереально — калькуляторов еще не было. Эйнтховен не унывал, надеясь, что пока он осмысляет значение зубцов, люди что-нибудь изобретут.

И тут в историю кардиологии ворвался человек, не имевший к медицине никакого отношения. Звали его Клеман Адер. Ему тоже понадобились деньги. Инженер Адер мечтал создать летающую машину тяжелее воздуха. Он сделал планер, похожий на летучую мышь, и разработал легкую паровую машину в качестве двигателя. А чтобы оплатить ее производство, изобрел чуткий прибор для регистрации сигналов, передающихся по подводным телеграфным кабелям. Длина лежащих на дне морском кабелей громадная, сопротивление большое, а токи слабые, хоть и посильней, чем в нашем сердце.

Деятели науки и техники, создававшие электрокардиографию вместе с Эйнтховеном

Слева: русский физиолог Александр Филиппович Самойлов (1867–1930), сподвижник и личный друг Эйнт-ховена. Ввел аббревиатуру ЭКГ, первым заметил, что аномальный зубец Р указывает на порок сердца. Ввел в практику анализ всех трех стандартных отведений. Самойлов создал первые в России и Москве лаборатории ЭКГ, возглавлял центральную лабораторию, развернутую в Боткинской больнице.

Справа: британский кардиолог Томас Льюис (1881–1945), сподвижник и личный друг Эйнтховена. Первым засек на ЭКГ аритмию и большое количество других патологий, признан «отцом клинической электрофизиологии». Обнаружил явление сужения сосудов как реакции на ранение, а также (увы, на собственном примере) роль курения в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний

Адер придумал струнный гальванометр. Действие его основано на законе Ампера: провод под током в магнитном поле отклоняется. И тем сильней, чем больше ток и мощнее поле. Дергающаяся от точек и тире проволочка то и дело закрывает отверстие, которое снимается на движущуюся пленку. Благодаря Адеру скорость передачи сигналов через Атлантику выросла с 400 до 600 в минуту. Правда, сделанный на гонорар за это достижение «авьон» рухнул, пролетев несколько десятков метров, — Адер не придумал для него систему управления (с этой задачей справились позднее братья Райт). Зато Эйнтховен приспособил струнный гальванометр для регистрации сигналов сердца.

Лишь проволока Адера не годилась — она была слишком толста. Виллем заменил ее посеребренной кварцевой нитью диаметром всего два микрона. Изготавливалась она по экзотической технологии: человек с водородной горелкой плавил кварц, в расплав окуналась стрела, которую другой человек выпускал из лука, так что нить вытягивалась и остывала на лету. Получалась струна, колебавшаяся от сердечных токов так, что выходила вполне современная электрокардиограмма. К большому удовольствию Эйнтховена, она в точности совпала с его расчетами.

Теперь можно было выпускать приборы для диагностики болезни сердца. Эйнтховен обратился в мюнхенскую компанию Edelmann. Там с радостью взяли чертежи, и скоро прибор был готов, но тут выяснилось, что никаких отчислений Виллему по немецким законам не полагается. Гальванометр изобрел Адер, токи сердца засек Уоллер — Эйнтховен вообще ни при чем.

Выручили голландца связисты: они с удовольствием покупали гальванометры его конструкции для телеграфного сообщения с колониями. В том числе и с теми, от работы в которых Виллем откупался. Контракт с предпринимателем Эдельманном был разорван, но немец успел выпустить несколько десятков электрокардиографов. Купили их университеты, где работали ученые, заметившие публикации Эйнтховена.

Первым стал профессор Казанского университета Александр Самойлов. Он очень похож на Эйнтховена: тоже рано потерял отца, разочаровался в медицине (поработав во время холерной эпидемии 1892 г.), ушел в физиологию. Самойлов сразу же познакомился с Эйнтховеном, и они стали друзьями. В Казани впервые был диагностирован по кардиограмме порок сердца и в первый раз прозвучала аббревиатура ЭКГ.

К 20-летию первой кардиограммы Самойлов послал Эйнтховену шуточное поздравление, которое просил зачитать вслух струнному гальванометру, так как тот «умеет хорошо и много писать (но не всегда достаточно ясно и порой слишком много) — читать же он совсем не может». Вот отрывок из этого письма: «Я почти влюблен в Вас, и если я хоть один день не писал с Вами, то чувствую, чего-то не хватает. Я откровенный человек и должен Вам сознаться, что бывали моменты, когда я Вас, уважаемый струнный гальванометр, хотел бы разбить на 1000 кусков… Ваши металлические части никогда меня не раздражали, но струна! Когда, наконец, приступаешь к опыту, то оказывается, что струна не хочет больше проводить или же начинает дрожать, как будто ее кто-то испугал или у нее приступ малярии (мы пробовали раз хину, но это не помогло)». А дальше — комплименты юбиляру.

Эйнтховен ответил в том же духе: «Струнный гальванометр в восторге от похвалы, высказанной в его адрес… Он ответил мне, что затруднения, касающиеся струн, могут быть устранены, если выписывать их из Америки, где механики изготовляют их прекрасно. Но во время чтения гальванометр вдруг рассвирепел: “Как это я не умею читать? Это невыносимая, ужасная клевета! Разве я не читаю самые сокровенные тайны человеческого сердца?”»

Все это говорилось о первой машине Эйнтховена, занимавшей две комнаты и требовавшей пять человек обслуги. Много с тех пор утекло воды и клетчатой фотобумаги. Эйнтховен получил Нобелевскую премию. Потом не стало его, не стало Самойлова, появились осцилляторы, электролампы, транзисторы. Но только 80 лет спустя промышленность выпустила прибор, который по чувствительности и точности превзошел первую громадную машину, изготовленную кустарным способом.

Этот пример Самойлов любил приводить в разговорах с разным советским начальством как иллюстрацию отношений науки и промышленности: «Все завоевания техники можно сравнить лишь с крохами со стола науки. Мы должны развивать науку, иначе наступит крах не только науки, но и техники».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК