Зауербрух

Фамилию Зауербруха я впервые услышал весной 1903 года, когда будущий новатор в области хирургии легких был еще совершенно неизвестным младшим ассистентом в совершенно неизвестной в научной среде больнице Эрфурта. Может показаться странным, что первая наша встреча состоялась в Рочестере, штат Миннесота, как говорится, «на краю цивилизации». Сегодня Рочестер не только в Америке, но и в Европе и остальном мире – по крайней мере, в медицинских кругах – знаковое место. Эту репутацию для города заслужила огромная клиника братьев Чарльза и Уилла Майо. Весной 1903 года известность врачей уже почти перешагнула за порог клиники, чтобы распространиться по всем Соединенным Штатам. В Рочестере первое мая этого года считают славным и памятным днем – тогда ее посетил видный немецкий хирург Ян Микулич – первым из крупных европейских специалистов. Он хотел увидеть своими глазами то, на что, как говорили, способны хирурги Дикого Запада, как их тогда называли. Я приехал в Рочестер за день до этого и находился там в роли посредника.

Ранним утром первого мая Микулич, худой, небольшого роста господин, по обыкновению раздраженный, вышел из поезда Чикаго – Северо-Запад. На первый взгляд он едва ли изменился за эти двадцать три года, которые прошли с момента нашей первой встречи в Вене.

В течение дня, темпераментный и неутомимый, он впитывал все, что тогда ему могли предложить братья Майо. На одной чаше весов находился нищий Рочестер с населением, едва превышающим пять тысяч человек, засыпанными илом улицами и серой чехардой каменных домов и деревянных будок. В Сент-Мэри Хоспитал вела разъезженная дорога, сама больница располагала только газовыми лампами без газа, неработающей канализацией, лифтом, о котором уже год напоминала одна только шахта, и медсестрам приходилось не спать ночами, чтобы спасти пациентов от падения в нее. На другой чаше, вопреки убогому оснащению этой клиники Дикого Запада, лежали удивительные диагностические и хирургические достижения Чарльза и Уилла Майо, которым на тот момент было сорок два года и тридцать восемь лет соответственно. В их рочестерскую клинику тянулись тысячи пациентов со всей Америки. По сути, эту загадку было легко разгадать. В первую очередь, решение крылось в исключительном чутье на заведомо успешные изыскания в общем течении прогресса в хирургии. Их отец, доктор Уорелл Майо, которому клиника обязана своим возникновением, своевременно отправил своих сыновей учиться в университеты, слывшие тогда оплотами хирургии, «как торговцев отправляют на ярмарку, чтобы купить там все самое лучшее». Они овладели передовыми европейскими и американскими методами, в первую очередь, нейрохирургией и хирургией органов брюшной полости. Они не отличались особенным творческим дарованием. Но неординарная техническая сноровка и врожденная смелость наградили их неординарными успехами.

Вечером Микулич и я были приглашены в дом Уорелла Майо, который в свои восемьдесят четыре оставался образцом энергичности. Едва ли я знал еще одного человека, в чьей жизни отчетливей отразилось своеобразие времени американских открытий. Он появился на свет в маленькой английской деревушке Экклз в семье капитана парусного судна. Затем он занялся изучением медицины, и, чтобы получить диплом, ему пришлось неустанно работать. В 1845 году он променял Англию на Америку. Уорелл Майо стал помогать в аптеке нью-йоркской больницы Белльвью, под крышей которой сосуществовали психиатрическая лечебница и больница для бедных. Из этой всеразлагающей трясины, где не переводились тиф, желтая лихорадка и холера, он сбежал в Лафайетт, штат Индиана. Там основал портняжное ателье и шил на заказ костюмы и дамские пальто, пока в Лафайетт не вспыхнула эпидемия холеры. Поскольку многим было известно о его медицинском образовании, вскоре понадобились его профессиональные услуги. Через два года он уже учился в Медицинском колледже в Ла-Порт и помогал выкапывать из могил трупы для нужд анатомии.

Получив докторскую степень, он вернулся в Лафайетт, и виражи его карьеры стали еще более захватывающими. Он работал аптекарем и сельским врачом, но жил в такой бедности, что его жене пришлось открыть шляпный салон, чтобы прокормить семью. Гражданская война в конце концов забросила его в Рочестер, где он проводил осмотр призывников. Здесь он и остался, посреди обширных невозделанных полей. Какое-то время он был городским управляющим, но затем снова обратился к медицине и стал зарабатывать достаточно, не только чтобы обеспечивать свою семью, но и чтобы в 1869 году отправиться в Нью-Йорк для «изучения хирургии и гинекологии». В 1880 году он сделал первую свою успешную операцию по удалению опухоли яичника, для которой муж его пациентки, кузнец по профессии, обязался изготовить необходимые инструменты, на что сгодились части старой швейной машинки.

Уилл и Чарли Майо, неразлучные братья, наблюдали за этой уникальной операцией через дверную щель. Они и прославили уже шестидесятилетнего Уорелла и сделали хирургию в Рочестере достоянием его жителей. Но неисправимое мягкосердечие отца помешало ему сделать на этом состояние. Уиллу и Чарли приходилось донашивать за отцом одежду и подрабатывать помощниками в аптеке. Для покупки микроскопа Уореллу пришлось воспользоваться банковским кредитом. Но оба брата учились хирургическим приемам «с младых ногтей»: так, например, Чарли провел свой первый наркоз в возрасте десяти или двенадцати лет. Уорелл отдал последний доллар, чтобы оба изучали медицину в Энн-Эрбор и в Чикаго.

С разницей в несколько лет они вернулись в Рочестер, чтобы начать врачебную практику. За время их отсутствия произошли события, которые положили начало клинике Майо. В августе 1883-го город был разорен ураганом. Из-за невозможности разместить всех жертв катастрофы остро встала проблема отсутствия больницы, поэтому сестры рочестерского монастыря Святого Франца решили основать ее. В 1889 году была построена больница Святой Марии. Сестры попросили семидесятилетнего Уорелла занять должность главного врача. После недолгих колебаний он исполнил их просьбу, и сыновья были вынуждены последовать за ним. По одному из рассказов, Уилл Майо после окончания своей учебы сказал: «Я намерен остаться в Рочестере и стать самым прославленным в мире хирургом». В мае 1903 года он и его брат сделали огромный шаг вперед по выбранному пути.

Поскольку Микулич относился к категории людей-полуночников, или «сов», и обыкновенно очень поздно ложился спать, мы довольно долго проговорили в его комнате. История семьи Майо открыла для него совершенно новый и неизвестный мир, к пониманию устройства которого он двигался нерешительно, несмотря на свою деятельную, живую натуру. Европейскому ученому, ученику Бильрота это понимание давалось нелегко. Но все же он не мог не отметить, что Майо ждет большое будущее. Даже эта ремарка стоила очень много, поскольку Микулич был на редкость скупым на похвалы.

Время близилось к часу ночи, когда я наконец спросил у своего собеседника, доволен ли он и получил ли он от поездки то, что рассчитывал.

«Довольным, – ответил он, – я не буду, пожалуй, никогда. Со времен моей бытности ассистентом я ждал появления хирургического метода лечения заболеваний пищевода и, прежде всего, рака. Найти таковой мне до сих пор не удалось. Но и сейчас я не оставил мыслей о нем. Непреодолимым препятствием по-прежнему остается положение пищевода – добраться до него, избежав открытого пневмоторакса, невозможно. Недопущение открытого пневмоторакса должно быть нашей целью. Хирургия органов грудной клетки не будет иметь перспектив, пока мы не достигнем ее».

Вскоре после этого я собрался уходить. Микулич тем временем вынул из сумки несколько отпечатанных научных докладов и разложил их на столе.

Я взял в руки одну из книг. Мне было любопытно узнать, что он читает. Сверху лежала работа под заголовком «Опыты с повреждениями кишечника после контузии органов брюшной полости на примере разрыва прямой кишки». Микулич заметил, что я заинтересовался ей.

«Если я буду читать все, – отозвался он, – что мне присылают… Молодому человеку, написавшему работу, которую Вы держите в руках, повезло – его творение угодило в мою дорожную сумку. Похоже, что у него есть кое-какие способности. Сейчас он работает ассистентом в одной из берлинских больниц. Хочу взять его волонтером и попробовать поработать с ним в Бреслау. В ближайшее время я напишу ему несколько строк».

Я искал глазами имя автора работы: это был доктор Фердинад Зауербрух. Тогда оно абсолютно ничего мне не сказало, и я тут же забыл его. Но уже меньше чем через год это имя оказалось у всех на слуху.

К тому времени Зауербруху исполнилось двадцать семь лет. Он был родом из Бармена и потерял отца, когда ему было четыре. В 1895 году Зауербрух поступил в Марбургский Университет, а затем продолжил образование в Лейпциге и Йене. В 1901 году он выдержал принятый в Германии государственный экзамен на звание врача и получил место сельского доктора в одной из маленьких деревушек Тюрингии. Ему казалось, что в этом тесном мирке он задохнется. Так он стал ассистентом хирурга в Больнице Сестер милосердия в Касселе, где проявилось его выдающееся профессиональное дарование. Но очень скоро между ним и сестрами возник неразрешимый конфликт из-за тяжелобольного пациента, которого они не захотели принять в воскресение. Поэтому он поступил ассистентом хирурга в больницу Эрфурта. Там он сделал второе открытие: оказалось, что научная работа и прогресс в хирургии вызывают у него куда более горячий интерес, чем повседневная рутина. И он написал работу, встретившуюся мне в комнате Микулича в Рочестере. Условия эрфуртской больницы скоро сделались нестерпимыми для беспокойного Зауербруха, испытывающего постоянную жажду научной деятельности. Он понял, что должен заняться анатомией, и перешел в патолого-анатомическое отделение больницы Берлин-Моабит к профессору Лангерхансу, открывшему названный в его честь панкреатический островок поджелудочной железы. Лангерханс посоветовал Зауербруху отослать его работу о повреждениях кишечника в Бреслау. Когда Зауербрух прочел письмо Микулича, он, нимало не колеблясь, решил принять его приглашение и первого октября 1903 года явиться в его клинику в качестве сверхштатного ассистента.

В назначенный день Зауербрух прибыл в Бреслау. В то время это был худощавый молодой человек с редеющими волосами и щегольскими усиками. Он был необычайно прилежен, поэтому обладал опытом и знаниями – в области как медицины, так и прочих наук, – которые редко можно было встретить у человека настолько юного. В то же время он был столь же жизнелюбив, сколь и тщеславен. Письмо Микулича сильно возвысило его в собственных глазах, а самомнение зачастую было лишним рядом со свойственными ему несдержанностью и беспощадной порывистостью.

Поэтому первые же дни в клинике Микулича стали для него, как и для некоторых его предшественников, жестоким разочарованием. В той больнице, в которой он оказался, сверхштатный ассистент был никем. Зауербрух, упрямый, уверенный в себе, очень быстро понял, что значило работать с Микуличем.

Микулич был великолепным хирургом, великолепным учителем, другом своим пациентам, но он был самым авторитарным врачом из всех, кого я знал, – он был беспощаден к своим коллегам. Никто из них, как мне часто доводилось слышать, не был действительно счастлив. В Бреслау их держало только понимание, что у Микулича они смогут научиться большему, чем у прочих немецких или австрийских специалистов.

Сфера влияния Микулича простиралась в то время от Бреслау до самой России. Воспаление слепой кишки или операция на желчном пузыре была поводом для его появления в Харькове, Санкт-Петербурге или Москве. Частная клиника Микулича на Тауентцинштрассе была меккой для пациентов со всего мира. Порывистый и неутомимый, он разработал множество новых методов, опробовал их и отверг. Но так в конце концов родилось превосходство его клиники, которую едва ли можно было обойти по «производительности». Он привнес много нового в антисептические методы Шиммельбуха и Бергмана, основав целую школу. Разумеется, никто не смел войти в его операционную без белого халата, белых брюк и белого чепчика; разумеется, паровая стерилизация контролировалась пропитанными йодом бумажными полосками, и все необходимое для операции перемещалось стерильным пинцетом. Месяц шли эксперименты, при которых его ассистентам приходилось держать во рту животный уголь и после кашлять, чтобы выделяющиеся при этом капельки слюны стали заметны даже в самых удаленных уголках комнаты, где была расставлена посуда с агаром. После этого он ввел лицевые маски и запретил оживленные разговоры. Более того, он стал главным специалистом по стерилизации рук. Он стал использовать нитяные перчатки, надеваемые на обработанные мылом, спиртом и сублиматом руки. Во время своего путешествия по Америке он узнал о резиновых перчатках Хальстеда и тут же сделал их необходимым атрибутом операционных Бреслау. Учившиеся у него, несомненно, были «чем-то». Но сначала им предстояло выстоять против его суровости и резкости.

Через несколько дней Зауербрух стал искать способ сбежать. Он не знал, что Микулич поручил коллегам не сводить с него глаз, да и сам наблюдал за ним издалека. Спустя три недели метаний между бунтарскими мыслями о самоотречении и сознанием того, что за карьеру ученого придется побороться, Зауербруха неожиданно вызвали к Микуличу. Разговор был короток, жесток и холоден. В первый раз Микулич заговорил о работе Зауербруха. Он объяснил, что в его клинике для научной работы требуются только ассистенты. Затем он признался, что мечта всей его жизни – хирургия пищевода, но воплощению этой мечты препятствует такое явление, как открытый пневмоторакс. Наконец, он поставил перед Зауербрухом задачу: подробнее и тщательнее изучить физиологические симптомы открытого пневмоторакса и найти способ избежать спадения легких при открытии грудной клетки.

В те минуты Микулич не ожидал от стоящего перед ним молодого человека никакого решения, никакого окончательного решения. В лучшем случае, как он говорил мне позже, он ожидал сырых результатов, от которых можно было бы оттолкнуться, ничего большего. Зауербрух, утративший способность говорить, замер перед чудовищными масштабами задачи, не надеясь справиться с ней. Он никогда не занимался этой проблемой. Но было несложно представить себе, как многочисленные ученые напрасно бились над ее решением – опытные, не стесненные в средствах ученые.

Покидая кабинет Микулича, Зауербрух уже предчувствовал свой крах на этом безнадежном поприще. Но он также понимал, что это его шанс одним скачком оказаться на вершине, стать кем-то и кем-то остаться – если ему удастся найти отгадку и сделать невозможное возможным. Его необыкновенное тщеславие объединилось с его необыкновенным талантом, и он взялся за работу.

Микулич направил Зауербруха к тайному советнику Филене, главе фармакологического института в Бреслау. В этом институте Зауербрух мог заниматься исследованиями. Там в его распоряжении было изобилие собак и кроликов.

С тех пор каждый свободный час Зауербрух проводил в подвале для экспериментов у импровизированного операционного стола среди клеток с животными. Ночами он читал все, что ранее было написано об открытом пневмотораксе. Литературы было бесконечно много. Но недостаточно. Многие вопросы оставались открытыми, многие проблемы – нерешенными.

Между тем, искусственный пневмоторакс Форланини и Мерфи указывали, что человек вполне может прожить с одним здоровым легким. Так почему же наступала смерть после вскрытия грудной клетки, когда легкое спадалось, утрачивая свои функции? Было ли дело только во внезапном смещении средостения по отношению к обеим половинам грудины и последующем повреждении незатронутой части легкого или в смещении сердца, как предполагал Мерфи?

Зауербрух предпринимал эксперимент за экспериментом. Ему представлялось, что избежать открытого пневмоторакса в действительности сложнее, чем кажется. Но осознание того, что многие причины пневмоторакса оставались неясными, придавало ему уверенности. Если бы он мог прояснить и описать это явление, он мог бы надеяться на успешное окончание противостояния с Микуличем. В конце концов он пришел к первым результатам. Односторонний открытый пневмоторакс приводил к смерти, так как после внезапного спадения легкое расслаблялось и уже не могло оказывать сопротивления, через него проходило больше крови, чем через неспавшееся легкое, находящееся под постоянным давлением. Поэтому лишь ничтожная часть крови насыщалась кислородом. Именно по этой причине после нескольких отчаянных, мучительных вдохов у всех задыхающихся подопытных животных наступала смерть от кислородного голодания.

Таковы были успехи Зауербруха, когда он обнаружил, что этот его первый результат значительно приблизил его к конечной цели. Во всяком случае, он смел надеяться на это. Если смерть повлекла за собой не сбой ритма дыхательных движений, то было достаточно помешать сжатию легкого, чтобы оно и дальше оказывало сопротивление курсирующей крови, которая в исходном количестве поступала бы в неспавшееся легкое и обогащалась необходимым объемом кислорода. Ему в голову пришла спасительная идея: если дыхательные движения обоих легких не являются жизненно важным фактором, если достаточно лишь предотвратить спадение легкого, для чего необходимо поддерживать низкое атмосферное давление, наблюдаемое в грудной клетке, – то может ли в этом помочь короб, надеваемый на грудную клетку и покрывающий операционное поле, давление в котором снижается до нужной отметки перед тем, как будет сделан разрез на грудной стенке?

Собственные догадки показались Зауербруху невероятными. Это виделось ему слишком простым, чтобы быть действенным. Но он все же занялся конструированием короба, в котором можно было бы поддерживать пониженное давление, соответствующее давлению в грудной полости.

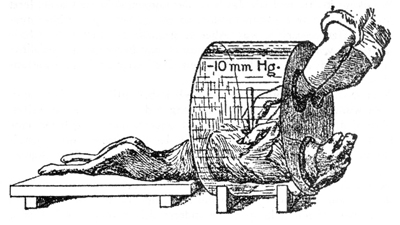

Служащий лаборатории помог ему в сооружении большого круглого стеклянного цилиндра, который имел достаточную длину, чтобы покрыть грудную клетку собаки, при этом оставшегося объема хватило бы, чтобы вместить обе руки хирурга. С обеих сторон цилиндр был плотно заклеен воздухонепроницаемой гуттаперчевой бумагой так, что внешне конструкция напоминала барабан. В бумаге с одной стороны Зауербрух прорезал большое отверстие. Оно соответствовало охвату подложечной области одной из самых мелких подопытных собак. С противоположной стороны он сделал три отверстия. В одно предстояло продеть голову животного. Два оставшихся отверстия предназначались для предплечий Зауербруха и должны были обеспечить относительную свободу движения. В завершение, помощник Зауербруха приспособил к цилиндру барометр. Поэтому потребовалось еще одно отверстие в гуттаперчевой бумаге для резиновой трубки. После это место было герметично заклеено резиновыми полосками.

Первая барокамера Зауербруха в подвале Фармакологического института в Бреслау

Готовый аппарат стоял в подвале института. Вечер клонился к ночи, но слишком сильно было искушение опробовать его, не откладывая до завтра. Один из служащих привел собаку и уложил ее на стол. Зауербрух сам дал наркоз. Собака лежала перед ним, не шевелясь и ровно дыша. Один из помощников продел голову и верхнюю часть туловища собаки в большее отверстие. Второй еще немного сместил животное наружу, пока в цилиндре не осталась только грудная клетка. Затем края обоих отверстий были герметично соединены с шеей и животом животного. Зауербрух расположил необходимые для вскрытия грудной полости инструменты внутри цилиндра. Он просунул обе руки в отведенные для них отверстия. Один из ассистентов также герметично склеил их края с кожей рук Зауербруха. Второй зажал в зубах трубку.

Зауербруху нельзя было делать резких движений, так как могла порваться бумага или отойти лента. Он смотрел поверх очков на барометр, пока ассистент, державший во рту трубку, отсасывал воздух. Ртутный столб подполз к отметке в пять миллиметров, восемь миллиметров и наконец десять миллиметров «минус». Теперь давление внутри цилиндра так же относилось к атмосферному, как и давление внутри грудной полости.

Спину Зауербруха пронзала боль, он с трудом шевелил руками, но, работая только кистевыми суставами и пальцами, несколькими длинными разрезами он вскрыл грудную клетку собаки с обеих сторон. Он увидел, как в зиявшем отверстии зарозовели легкие. Теперь они должны были спасться, как происходило прежде с каждым из прооперированных животных. Но этого не произошло. Это казалось непостижимым, хотя именно с этим были связаны все ожидания и надежды. Но так уж проста была истина. Легкое не потеряло формы.

Но вот что было еще невероятней, что еще больше походило на чудо: легкие продолжали совершать дыхательные движения, хотя имели место обширные повреждения грудной полости. Этому было только одно объяснение: если они не спадались с самого начала, для поддержания дыхания требовалось участие небольшой части грудной клетки и некоторых вспомогательных мышц.

Зауербрух забыл о боли в спине, о его неестественном положении. Он взглянул на грудь животного – одна минута, две. Ничего не менялось. Сомнений быть не могло. Он прав. Чтобы избежать смерти пациента из-за пневмоторакса, следует вскрывать грудную клетку и оперировать в вакуумной емкости, подобной его цилиндру, но значительно большего объема, возможно, настолько большой, что в ней мог бы поместиться сам хирург.

Голова Зауербруха кружилась от натиска этих мыслей, и вдруг послышался тихий свистящий звук. Он слишком поздно понял, что происходит, что уже произошло! Видимо, он попытался придать своей руке более естественное положение. Видимо, гермитизирующая бумага разорвалась. Объятый ужасом, он наблюдал, как ртуть поползла вверх по шкале. Воздух из внешней среды проник в цилиндр. На глазах Зауербруха оба легких собаки сжимались, и еще до того, как Зауербрух успел зашить рану, животное погибло.

Он молча вынул руки. Очень много животных умерло здесь. Но это не должно было умереть, ведь в ту минуту спасение от пневмоторакса уже было найдено. Принцип был верен. Несмотря на неудавшийся практический опыт, не было повода сомневаться в теории. Это доказала первая часть эксперимента. Только аппарат был слишком примитивен и слишком чувствителен к повреждениям.

В последующие дни Зауербруху и его помощникам удалось придумать новую, улучшенную барокамеру – не с бумажными, а с резиновыми стенками, которые не мог по неосторожности повредить человек. Через неделю аппарат был собран. Впоследствии он был испытан на собаках и кроликах. Зауербруху удавалась операция за операцией. Ни одно легкое не сжалось, все они продолжали дышать. Под защитным стеклом цилиндра Зауербрух так плотно сшивал края раны, что туда не попадал воздух. После этого животные извлекались из ящика. Они просыпались после наркоза. Раны заживали. Животные продолжали жить без видимых тому помех. Они ели. Они весело прыгали в своих клетках. Сомневаться было не в чем – теория безупречна. Сложнейшая, поначалу казавшаяся непосильной задача была решена меньше чем за два месяца.

Два дня спустя Зауербрух явился к Микуличу с докладом, согласно его же требованиям, коротким и лаконичным, в котором сообщил, что разработал метод, позволяющий избежать открытого пневмоторакса при вскрытии грудной клетки. Микулич взглянул на своего сверхштатного ассистента с нескрываемым недоверием.

Не говоря больше ни слова, в обычной спешке он направился с Зауербрухом в Фармакологический институт.

Микулич позже рассказал мне о событиях того утра, но удовольствовался лишь тем, что констатировал: посредством множества, по сути, невероятных экспериментов Зауербрух убедил его, и с того самого момента он намеревался все средства его клиники направить на то, чтобы идея Зауербруха получила более широкое практическое применение. Когда через много лет Зауербрух приехал в Америку, в клинику Майо в Рочестере, откуда Микулич написал ему первое письмо, чтобы продемонстрировать работу своей камеры, он рассказывал уже совсем другую историю. Эта страна была драматична, ярка, сильна и самоуверенна, как он сам. Тогда Зауербрух поведал о судьбоносных в его жизни часах именно в тех словах, которые последуют ниже, и мы никак не можем их переиначить.

По свидетельству Зауербруха, когда Микулич вошел в подвал Фармакологического института, его уже ждали оба работника лаборатории. Камера, в ее усовершенствованном виде, стояла на импровизированном операционном столе. Все было готово к эксперименту.

Зауербрух подал знак своим помощникам, пока Микулич недоверчиво изучал взглядом стеклянный барабан. На этот раз помощники внесли не собаку, а кролика. Ему дали хлороформ и поместили внутрь барабана. На шее и груди были зафиксированы воздухонепроницаемые резиновые жгуты. Зауербрух просунул руки и инструменты в барабан. На его предплечьях были затянуты резиновые кольца. Все действия были четки и выверены. Микулич молчал и только наблюдал. Но он заметно насторожился.

Один из помощников взял в рот трубку и стал втягивать через нее воздух. Давление в барабане упало до необходимой отметки. Зауербрух сделал надрез на груди кролика, рассек грудную мускулатуру и плевру между двумя ребрами – и в ту же секунду услышал знакомое тихое шипение. Он затаил дыхание.

Это был тот же звук, который возвестил о смерти первой подопытной собаки. Новый барабан был значительно лучше. Но легкое кролика спалось. Средостение поколебали еще два удара сердца. Животное умерло. Все равно, в чем могла быть ошибка, в чем причина. Эксперимент не удался.

На секунду повисла ужасающая тишина. Зауербрух стоял, сутулый, с руками, закованными в барабан. Ему не нужно было видеть лицо Микулича, чтобы догадаться, что оно выражало. Вскоре послышался голос профессора. В Рочестере он рассказывал, что услышал тогда слово «мошенник», а после еще – «преступник» и «преступное легкомыслие». В любом случае, Микулич запретил всякие дальнейшие исследования. Он отменил свое научное поручение и выгнал Зауербруха из своей клиники.

Оскорбленное чувство собственного достоинства и склонность к неконтролируемым проявлениям эмоций в тот момент разрывали Зауербруха. Упрямое желание быть правым, негодование из-за жестокой случайности и проклятия Микулича лишили его способности здраво мыслить.

Но так или иначе, в тот декабрьский день он и дрожащие, бледные работники лаборатории остались наедине со стеклянным барабаном и клетками. Микулич стремительно вышел. Зауербрух поступил наихудшим образом. Он не только провалил эксперимент, но и ничего не сказал в свое оправдание, хотя располагал достаточным количеством фактов. Более того, он разговаривал с Микуличем на повышенных тонах.

Маленькая дорожная сумка, в которой уместились все вещи Зауербруха, была перенесена из клиники в съемную комнату. Стоил ли ему еще раз попытать судьбу в роли сельского врача? Невозможно, это был бы конец! Он не утратил своей амбициозности. Он должен был доказать справедливость своего метода, убедить в своей правоте если не Микулича, то любого другого авторитетного хирурга, который смог бы щедро финансировать его исследования. И тогда на помощь ему пришел случай.

У Микулича не только не было друзей в Бреслау – у него были враги. У него были завистники и злопыхатели, но были и добродушные весельчаки, высмеивавшие его своеобразные черты. Коллеги шутили над его торопливостью и непунктальностью, но при этом признавали его авторитет. Упомянутая случайность столкнула Зауербруха с одним из последних. Он слышал историю Зауербруха и позволил ему – не из научного интереса, а чтобы разыграть Микулича – экспериментировать в собственном доме.

Зауербрух соорудил третий вакуумный барабан. Он доставал кроликов, он оперировал, и все эксперименты удавались, хотя у него не было ассистентов. Он разработал отверстия в форме воронки, которыми мог пользоваться без посторонней помощи. Он сам отсасывал воздух. Никаких происшествий не случалось. Кролики, раны которых он зашивал внутри барабана, оправлялись и весело резвились вокруг. Зауербрух вынашивал план о создании большей барокамеры. Он хотел построить аппарат объемом в несколько кубических метров, в котором могли бы поместиться животное и он сам. Только голова подопытного животного должна была находиться снаружи. Но такой цилиндр стоил денег. К тому же, он должен был быть оснащен герметичной стенкой. Далее невозможно было поддерживать низкое давление простым отсасыванием воздуха. Для этого Зауербрух нуждался в насосе и ответственном за него помощнике. Ему нужен был клапан, который регулировал бы воздушные потоки. Ему нужно было множество вещей, на которые никак не хватило бы его средств.

И уже во второй раз ему посчастливилось. Зауербрух встретил одного из ассистентов клиники Микулича, с которым у него установились относительно близкие отношения еще до его отстранения от работы. Это был доктор Анщутц, который был обручен со старшей дочерью Микулича и женился на ней в марте 1905 года. Анщутц поинтересовался самочувствием Зауербруха, и тот, преодолевая упрямство и гордость, рассказал ему обо всем.

Анщутц проследовал в его лабораторию. Зауербрух при нем провел операцию на грудной клетке кролика. Сначала он с недоверием наблюдал за действиями бывшего коллеги, но вскоре понял, каково значение вершившегося на его глазах. По окончании демонстрации он взял с Зауербруха обещание извиниться перед Микуличем за свой «выпад», если ему, Анщутцу, удастся умело воспользоваться своими родственными связями, убедить Микулича в поспешности его выводов и склонить к посещению подвальной лаборатории Зауербруха.

В тот же день случилось то, что виделось невозможным. От Микулича пришло уведомление о его визите. Во второй половине дня Микулич появился в подвале Зауербруха. Он был отстранен, холоден и снисходителен.

Никто не промолвил и слова. Микулич молча наблюдал за приготовлениями Зауербруха. На этот раз ему помогал Анщутц. Зауербрух оперировал кролика. Он вскрыл грудную полость, и из раны показалось целое легкое. Животное продолжало дышать. Пневмоторакс не наступил. Совершенно спокойно Зауербрух зашил рану и открыл барабан – кролик очнулся после наркоза, он был жив.

Наконец Микулич заговорил, чтобы потребовать второго эксперимента. Результат был прежним. С этой самой секунды Микулич будто бы изменился.

То, что удалось Зауербруху в экспериментах над животными, могло быть осуществимо при операциях на человеке. Если увеличить размер камеры, если превратить этот смешной барабан в большое помещение, которое могло бы служить операционной…

Между старостью и молодостью, между ненадолго сошедшим с пьедестала Микуличем и сражавшимся за свое будущее Зауербрухом вдруг был перекинут мост, чего никогда не случалось в отношениях Микулича с любым другим из его ассистентов. Он сгладил воспоминания о минувших событиях, отодвинул вражду в прошлое.

Микулич подошел к барабану. Он потребовал у Зауербруха вернуться в клинику и пообещал предоставить ему все необходимые средства для усовершенствования камеры. Он хотел получить аппарат, пригодный для операций на людях.

В последующие дни Зауербрух, к удивлению прочих ассистентов, в том числе и сверхштатных, стал снова появляться в клинике. Молодой триумфатор, он ступил на лестницу, ведущую к вершине.

Но на торжества оставалось очень мало времени. На следующий же день он приступил к работе, несомненно, превосходившей по интенсивности все его предшествующие эксперименты.

Все началось со строительства барокамеры, которая изначально предназначалась только для экспериментов над животными, но также оставляла достаточно места для хирурга и одного ассистента. Она была 1,5 метра длиной, 1 метр шириной и 1,3 высотой. Она состояла из прочных досок, была побелена изнутри и герметично запаяна. Сверху ее накрывала огромная стеклянная пластина, чтобы за операцией можно было наблюдать и снаружи. Дверь герметично закрывалась за счет резиновых прокладок. С одной стороны находилось отверстие с резиновым кантом, герметично примыкавшим к шее подопытного животного, голова которого находилась вне камеры. Тело животного лежало на операционном столе внутри. По обеим сторонам стола стояли табуретки – одна для хирурга, вторая – для ассистента. Вакуумный насос и вентиль были предназначена для поддержания нужного давления.

Когда Зауербрух и его ассистент впервые оказались запертыми внутри камеры, было совершенно неясно, как сами врачи во время работы смогут переносить пониженное давление.

В первый раз Зауербрух и его ассистент оставались внутри камеры в течение получаса. Низкое давление не беспокоило их. Дело было скорее в избыточных влажности и температуре. Через час, обливаясь потом, оба вышли из камеры. Через два часа они выглядели так, будто бы их окунули в воду. Но все же операции длительностью более двух часов были возможны. Микулич присутствовал на всех последующих экспериментах. В основном, время у него находилось вечером, между девятью и десятью часами, когда бывала окончена прочая повседневная работа. Но однажды он заперся в камере с Зауербрухом и оперировал до одиннадцати часов.

Не было случая, чтобы оборудование отказало, помешав работе Зауербруха и Микулича. Они проводили обширные резекции не только на одной, но даже на обеих половинах грудной клетки. Они вскрывали средостение. Наконец Микуличу удалось то, чего он так страстно желал: операция на пищеводе собаки. Он удалил часть пищевода и сшил его стенки. Животное выжило. Другая собака оправилась после того, как была вскрыта грудная клетка, рассечен и снова зашит пищевод, вскрыто средостение, рассечен перикард, на который также позже были наложены швы.

Погруженный в эту работу, Зауербрух встретил 1904 год. Впервые камера была продемонстрирована иностранцам, среди которых находились доктор Скаддер из Бостона и доктор Рензи, ассистент австрийского хирурга Айзельберга, который, как и Микулич, был учеником Бильрота. Во время параллельно проходивших дискуссий в середине января возникла новая идея, но, заранее сговорившись, их участники умолчали об имени ее автора. Спадение легких можно предотвратить, если их внешняя оболочка находится в среде искусственно пониженного давления. Но не проще ли добиться того же эффекта, нагнетая давление внутри легких? Что произойдет, если на место тела животного поместить его голову, а в камере вместо низкого давления поддерживать высокое? Если животное вдыхает воздух под высоким давлением, не защищает ли это его легкие от пневмоторакса? Если эта теория оказалась бы верна, хирурги были бы избавлены от мучительной работы в душной камере. Только ответственному за наркоз ассистенту приходилось бы все время пребывать внутри нее.

Семнадцатого января 1904 года состоялся означенный эксперимент. Голова собаки лежала в цилиндре. Ассистент Микулича, доктор Хайле, остался внутри и дал наркоз. Микулич и Анщутц снаружи вскрыли грудную клетку – животное продолжало дышать так же размеренно, как и в барокамере. Значит, инверсия метода была возможна. Но Зауербрух считал, что метод высокого давления нефизиологичен. При условии одностороннего вскрытия грудной полости незатронутое легкое неизбежно спадется. Возникнет повышенное давление. По мнению Зауербруха, это вело к обширным нарушениям в малом круге кровообращения и огромной нагрузке на сердце. Микулич и Зауербрух оставили эксперименты с высоким давлением как неестественные и бесполезные.

Микулич распорядился соорудить для операционной клиники камеру объемом четырнадцать кубических метров, которую было предписано оснастить всеми техническими средствами, включая внутренний и городской телефон. Она должна была быть достаточно большой, чтобы хирург и ассистенты могли свободно передвигаться внутри нее. Задуманная конструкция камеры давала также возможность поддерживать там повышенное давление. Но на метод высокого давления смотрели как на весьма отдаленную перспективу. Было принято решение об экспериментах с низким давлением. План должен был быть реализован к четырнадцатому февраля 1904 года. В присутствии Керте, первого секретаря тридцать третьего Конгресса Немецкого хирургического общества, собравшегося шестого апреля в Берлине, Микулич прочел доклад Фердинанда Зауербруха «О физиологических и физических основах интраторакальных операций в моей пневматической камере», как и его собственный доклад на тему «Хирургические опыты с камерой Зауербруха».

Зауербрух был взволнован, как мог бы быть взволнован режиссер перед премьерой своего спектакля. Двадцать пятого января не без помощи Микулича в «Дойче Центральблатт фюр Хирурги» вышла его первая статья о барокамере. Он напряженно ждал реакции на нее, но она была не особенно впечатляющей. Большинство хирургов не верили в то, что кажущийся таким простым метод может вдруг перевернуть хирургию грудной клетки с ног на голову.

Но позже появились заинтересованные посетители, которым был продемонстрирован аппарат. Большинство покидало Бреслау в большей или меньшей степени убежденными, что должно произойти что-то новое, и будущее значение этого события нельзя было предсказать.

Среди посетителей был также хирург из Гейдельберга, профессор Петерсен, уже на основе первой публикации Зауербруха сделавший вывод о важности описанных экспериментов. Петерсен, совсем еще молодой ученый, принял участие в операции на животном в маленькой камере и в середине февраля под огромным впечатлением вернулся в Гейдельберг. Микулич и Зауербрух не придали его посещению никакого значения. В эти недели Микулич усиленно добивался, чтобы Зауербрух выступил с докладом перед Берлинским конгрессом в удачное время, и, в конце концов, его выступление было назначено на чрезвычайно выгодную дату – на самый первый день конгресса, на два часа пополудни.

Тогда, в разгаре подготовки к большому событию, Зауербрух получил из Гейдельберга черновой оттиск статьи, которая только что была напечатана в Страсбурге в местном «Журнале Хоппе-Зайлера о физиологической химии». Она вышла под заголовком «О существенном упрощении метода искусственного дыхания Зауербруха». Одним из его авторов был профессор Петерсен, их визитер из Гейдельберга. Но первым в списке авторов значилось имя профессора Лудольфа Брауера, в дальнейшем ярого защитника искусственного пневмоторакса, о котором я впервые упоминал в главе о Мерфи и Форланини. Брауер также был отправителем той бандероли. Свои намерения Брауер изложил так: «Эта немного усовершенствованная модификация может оказаться полезной для ума и научной тактики Зауербруха».

Одновременно с Петерсеном первую публикацию Зауербруха прочел и Брауер, идея воспалила его бурную фантазию, и он настоятельно посоветовал младшему коллеге отправиться в Бреслау. Сразу после его возвращения, не имея ни малейшего представления о давно заброшенных в Бреслау экспериментах с повышенным давлением, он попытался переосмыслить опыты Зауербруха. Петерсен, в Бреслау не получивший никаких сведений о таких экспериментах, тут же пошел на попятную. Он объяснил, что если такое превращение было бы несложным, ученые из Бреслау давно бы пришли к этой идее. Но Брауер не дал себя переубедить. Он начал эксперименты без Петерсена. Так он самостоятельно пришел к верному решению – тому, которое ляжет в основу метода, сегодня абсолютно вытеснившего камеру Зауербруха. Брауер понимал, что камера слишком дорогостояща и сложна в применении, чтобы стать обычным инструментом повседневной врачебной практики. За короткое время он придумал и опробовал на легких множество экспериментов с повышенным давлением, которые во многом походили на эксперименты Микулича и Зауербруха, но имели и свои особенности, уникальный принцип. Они привели к таким многообещающим результатам, что, в противоположность ученым из Бреслау, Брауер не мог и помыслить о том, чтобы забросить их. Напротив, он был совершенно убежден в их эффективности. Он задумался о маске, которая плотно, герметично прилегала бы к морде животного или лицу пациента. Через трубку из специальной емкости, в которой поддерживалось необходимое давление, в нее подавался бы кислород. Определенная часть кислорода проходила бы через емкость с эфиром, таким образом обеспечивая общий наркоз.

Много раз, вскрыв грудную клетку животного, Брауер продолжал оперировать, и операции проходили по намеченному плану. После он представил свой метод скептику Петерсену и пригласил несколько хирургов в качестве ассистентов. Петерсен принимал участие в дальнейших операциях. У него была возможность сравнить метод Брауера с экспериментами в Бреслау, и он быстро убедился, что операции по методу высокого давления столь же успешны, что и операции в камере, но позволяют обойтись без этого громоздкого и замысловатого механизма. В середине марта, занимаясь написанием статьи для «Журнала Хоппе-Зайлера», Брауер, разумеется, и не помышлял о том, чтобы лишить Зауербруха приоритетного права на изобретение метода разницы давлений. Он хотел лишь указать, что он может быть усовершенствован, о чем, как он полагал, не задумались в Бреслау. По его собственным, заслуживающим доверия словам, он хотел опубликовать статью до того, как будет начато строительство другой дорогостоящей камеры.

Однако, когда Зауербрух, уже предвкушающий свое признание, получил отдельный оттиск статьи Брауера в разгар подготовки к Берлинскому Конгрессу хирургов, он был глубоко поражен. Осознание того, что он и Микулич занимались экспериментами с повышенным давлением еще до Брауера, уступало по ясности осознанию, что они слишком рано забросили эти эксперименты. Кроме того, идея применения кислорода безраздельно принадлежала Брауеру. Зауербрух был достаточно умен, чтобы предвидеть: что будущее – за простотой метода высокого давления.

Вечером, перед выступлением, которое, как он надеялся, станет триумфальным, Зауербрух много размышлял: его постигла судьба человека, чье почти что гарантированное приоритетное право на великое открытие оказалось под угрозой из-за свершившегося прогресса еще до того, как это право упрочилось за ним в глазах мировой общественности. Не в состоянии оправиться от первого потрясения, он не понимал, что в области экспериментов с разницей давлений он в любом случае останется первым, останется основоположником, Брауер же – вторым – тем, кто на подготовленной им почве создал более совершенный метод. Если он и понимал это, то отказывался принять такую градацию и был убежден, что и Микулич также не согласится с ней. Вставал вопрос: потеряет ли строительство камеры всякий смысл еще до того, как будет окончено?

Я никогда не знал ничего точно об изначальной позиции Микулича по отношению к этой истории. И позже мне не хотелось спрашивать его самого, а все прочие свидетели, включая Зауербруха, хранили молчание. Но думается, мы не погрешим против правды, если предположим, что самоуверенность и его не уберегла от тревоги. Рождались вопросы и подозрения, которые были понятны, ведь никто в Бреслау уже не был уверен, располагал ли Петерсен информацией о прекращении экспериментов с высоким давлением. Тем не менее споры были пылки и безрассудны.

Как только Брауер понял, в чем суть подозрений, со всей ожесточенностью он встал на собственную защиту. Однако эта ожесточенность не мешала ему оставаться вдумчивым и уравновешенным. Он письменно объяснил, что профессор Петерсен во время визита в Бреслау не слышал ровным счетом ничего об экспериментах с высоким давлением. Он повторно упоминал, что никогда не помышлял и не помышляет сейчас о присвоении идеи Зауербруха, которая легла в основу метода. Также он пояснял, что к своим выводам он пришел совершенно независимо от Зауербруха. Он писал, что сочтет за честь открыто изложить свои воззрения перед началом конгресса, поскольку считал недостойным внезапное свое появление перед его участниками в одном ряду с Зауербрухом.

Двадцать шестого марта, за десять дней до открытия конгресса, научное противостояние выплеснулось на страницы газет. Зауербрух открыто отреагировал на статью Брауера об усовершенствованиях к его методу в одном из выпусков «Центральблатт фюр Хирурги».

Между строк Зауербруха отчетливо читалась его озлобленность. Были там также и попытки преуменьшить значение работы Брауера. Но он ничего не мог противопоставить тому факту, что Микулич и он – как бы то ни было – оставили эксперименты с повышенным давлением. Поэтому он старался доказать, что такое действие было и остается оправданным. Он настаивал, что подобные опыты нефизиологичны и опасны, поэтому не имеют права на существование. Несмотря на осторожные выражения, со всей ясностью проступал его истинный протест.

Брауер чувствовал, что вовлечен в конкурентную борьбу, и статья Зауербруха была тому подтверждением. Он писал: «Намеренно заменив эксперименты в камере пониженного давления экспериментами с повышенным давлением, я заложил основы, сделавшие практическое применение идеи Зауербруха значительно более удобным». Возможно, тогда Брауер даже не догадывался, насколько был в этом прав.

Между тем, до конгресса Немецкого хирургического общества оставались считанные дни. Во вторник, пятого апреля, Микулич и Зауербрух приехали в Берлин. Барокамера прибыла вместе с ними.

Шестого апреля в 10 часов утра несколько сотен участников конгресса собрались в бело-золотом зале Дома Лангенбека. Непереносимо долго тянулись традиционные приветственные речи до выступления Зауербруха. Непереносимы были утренние доклады и полуденные перерывы. Наконец, пробило два часа. Наконец, барокамера была установлена позади ораторской трибуны – и вот за нее зашел сам Зауербрух. Он видел сотни обращенных к нему глаз, к нему, поднявшемуся из сумрака безвестности. Он начал: «Главная причина сдержанности хирургов по отношению к заболеваниям органов грудной полости состоит в наличии определенных физиологических препятствий…» Затем последовал доклад – плод многомесячной работы – о методе разности давлений, о его барокамере, о продвижении, об операциях на 78 собаках, все из которых выжили. Несмотря на волнение, от него не укрылись удивление, неверие, но также и внимание слушателей. В зале присутствовали известнейшие немецкие хирурги и множество иностранцев. Не дойдя даже до середины доклада, он обратился к проблеме повышенного давления.

Он сделал все, чтобы доказать, что метод повышенного давления также был открыт в Бреслау. И он сделал все, чтобы склонить присутствующих к мысли, что этот метод непригоден и был отвергнут по праву. Затем с окрепшей уверенностью он вернулся к описанию барокамеры и в конце своей речи пояснил: «Основываясь на результатах опытов над животными, мы закономерно заключили и должны выразить надежду, что этот метод может найти практическое применение и в лечении людей».

Зауербрух сошел со сцены. Аплодисменты были непродолжительными, но значительными для выступления такого молодого врача. На месте оратора появился Микулич, намереваясь усилить впечатление, которое произвел его ученик. Его доклад назывался «Хирургические эксперименты с камерой Зауербруха при пониженном и повышенном давлении». Особое ударение он сделал на словосочетание «повышенное давление». Это указывало на намерение Микулича и здесь поддержать претензии Зауербруха на приоритетное право. Но об экспериментах с повышенным давление он говорил очень мало. Однако он попытался подкрепить тезис своего ученика о нефизиологичности метода – коротко, но достаточно четко.

В своем докладе Микулич придал очертания хирургии будущего, которая будет иметь основой открытие Зауербруха. Захваченный этой мыслью, он заговорил о возможности в будущем оперировать на сердце, исправляя его врожденные или приобретенные пороки, с которыми ничего не мог поделать ни один хирург. Затем он подошел к своей излюбленной теме – хирургии пищевода. Он ссылался на огромное количество экспериментов над собаками, пищевод которых он удачно прооперировал. Микулич заявил, что наконец можно будет помочь людям, страдающим от якобы неизлечимых заболеваний этого органа.

Несмотря на скепсис, впечатление, произведенное докладом Микулича, было огромно. Во всяком случае, велико настолько, что, когда было объявлено о выступлении Брауера и Петерсена, это показалось несколько странным. Петерсен, чтобы избежать какого-либо непонимания, сразу же подчеркнул, что, разумеется, приоритетное право изобретателя метода высокого давления принадлежит Зауербруху. Но Брауер был борцом. Далеко отойдя в сторону от того, что ранее изложил письменно, он рассказал о принципиальном устройстве герметичной маски, которая в будущем, как ему виделось, должна была стать неотъемлемой частью хирургии органов грудной полости. Конец его речи содержал намек на Зауербруха: «Еще никогда многоступенчатый прогресс в медицине не был связан с одним только именем. Именно работа многих, в которую и я сделал свой скромный вклад, обеспечивает успех и общее движение вперед». То были слова дальновидного человека, угадавшего, по какому пути пойдет развитие в этой области. Но Зауербрух немедленно вступил в дискуссию. Он напомнил, что, по его мнению, метод высокого давления опасен. Брауер ответил, ответил Петерсен; Зауербрух, Брауер, Зауербрух – наконец, Браун, как председатель, зазвонил в колокольчик. Он завершил противостояние словами: «Как мне видится, метод Зауербруха в перспективе может применяться при торакальных операциях. Но полагаю, что эта дискуссия ни к чему нас не приведет, и убежден, что, если этот метод обладает преимуществами, в следующем году мы услышим о нем более чем достаточно».

Для Микулича и Зауербруха центральным пунктом работы оставалась барокамера, тогда находящаяся на этапе строительства. В начале лета 1904 года увеличенный ее аналог, предназначенный для операций на человеке, был готов. Она поднималась над полом более чем на два метра и от середины была полностью стеклянной, чтобы наблюдатели, студенты и заинтересованные врачи могли беспрепятственно наблюдать за происходящим внутри.

Сначала Микулич прооперировал более дюжины крупных собак. Все без исключения пережили вскрытие грудной клетки и различные вмешательства в работу органов грудной полости. После этого Микулич отважился на первый эксперимент с человеком.

Был конец июня. Первым пациентом Микулича стала женщина, из-за рака пищевода приговоренная к длительному голоданию. Новость о предстоящем эксперименте стала сенсацией, обернувшейся, однако, трагедией. Врачи и студенты толпились у камеры, пока в нее укладывали пациентку и свои места занимали Микулич, Зауербрух и Анщутц. Давление было снижено до необходимой отметки. Лица наблюдавших прижались к стеклу, когда Микулич сделал первый разрез на грудной полости.

Но случилось необратимое. Давление в камере выросло. Понизить его не представлялось возможным. Голова пациентки скатилась на бок. Любая попытка помочь ей была тщетна! Она была мертва. Пневмоторакс, наступление которого должна была предотвратить эта камера, убил ее.

Ни Микулич, ни Зауербрух, насколько мне известно, никогда не делились теми эмоциями, которые, должно быть, переполняли их после свершившейся катастрофы. Вся камера была переоснащена и перепроверена. Сбой в ее работе оставался загадкой. В конце первой декады июля Микулич и Зауербрух оправились от первого потрясения. Микулич принял решение снова начать оперировать в камере. И на этот раз пациентом стала женщина с медленно увеличивающейся опухолью под грудиной, которая не могла быть удалена без вскрытия грудной клетки. Во второй раз Микулич, Анщутц и Зауербрух оказались внутри камеры. Наблюдатели снова приникли к ее прозрачным стенам. Нервный взгляд Микулича на этот раз метался между операционным полем и столбиком барометра. Он вскрыл грудную клетку, вырезал большую часть ребра специальными ножницами. В отверстии было хорошо видно легкое. На этот раз ничего не случилось. Впервые была вылущена опухоль с внутренней стороны грудины. Грудная стенка была сшита. Пациентку, которая продолжала ровно дышать, вынесли из камеры. Уже через десять дней она покинула клинику. Так в Бреслау впервые было доказано значение метода пониженного давления для человеческой жизни. Микулич предчувствовал скорое осуществление и своей заветной мечты. Это был ни с чем не сравнимый час.

Несколько недель спустя Зауербрух принес спасение третьей пациентке с раком груди, при удалении которого была по ошибке вскрыта грудная полость. Пациентка в спешке была помещена в барокамеру. По прошествии еще нескольких недель были проведены уже шестнадцать операций в грудной полости, восемь из них на легких и пять на пищеводе. Из-за низкой способности пищевода к восстановлению результаты последних пяти операций были не столь блестящими. Но это не имело никакого отношения к методу разности давлений, который открыл путь к этим органам. Он требовал безостановочной дальнейшей работы, ведь она открывала путь к новым знаниям в осваиваемой хирургической области. Казалось, успех и мастерство уже не за горами. Но произошло нечто, что явилось для Зауербруха громом среди ясного неба. Микулич, человек, которому он был обязан всем – который дал ему стимул, возможность работать, оказал содействие и поддержку, неожиданно отказался от участия в исследованиях.

Летом 1904 года у Микулича проявились симптомы желудочного заболевания. Будучи нервным человеком, он всегда страдал от особой чувствительности желудка. Но на этот раз болезнь была так агрессивна, что ему пришлось прибегнуть к помощи терапевта. Обследование не дало никаких результатов, а жалобы вскоре прекратились. Но настроение Микулича странным образом переменилось. К тому моменту он провел сто восемьдесят пять операций, больше, чем любой другой хирург, специализировавшийся на лечении рака желудка. Но он опасался, что эта чувствительность может указывать на развитие карциномы.

Долгое время Микулич скрывал все как от семьи, так и от коллег. Он, еще ассистентом Бильрота осознавший, что только заблаговременная операция способна продлить жизнь на некоторое количество лет, ждал, поскольку не хотел портить своим родным Рождество.

На третий день рождественских праздников Микулич вызвал к себе в кабинет старшего врача и своего зятя, профессора Кауша, запер дверь, снял с себя одежду и продемонстрировал смертельно напуганному врачу опухоль, которую ему удалось нащупать. Прежде всего его смущало неудобное расположение опухоли – в задней части желудка. Тогда он впервые произнес слово «карцинома». Несмотря на мрачные прогнозы, Микулич как хирург считал, что быть прооперированным – его долг, хотя самые радикальные меры в этой ситуации могут не возыметь никакого действия.

Сначала он пытался побудить Кауша провести операцию. Но тот наотрез отказался и предложил обратиться к венскому профессору Айзельбергу, который, будучи учеником Бильрота, огромное количество времени посвящал хирургии желудочно-кишечного тракта. В конце концов Микулич согласился.

Через два дня после Рождества он приехал в Вену к Айзельбергу. Он был напуган так же, как и Кауш. Но ему пришлось подтвердить диагноз, и наконец он выразил согласие седьмого января прооперировать Микулича в Бреслау.

Микулич самолично следил за антисептикой. Подготовка к операции проходила так же, как было заведено во всех операционных частной клиники. С присущей ему быстротой, но в крайнем напряжении Айзельберг открыл брюшную полость и желудок. Он буквально оледенел, как только заглянул внутрь зияющей в его стенке раны. Опухоль, которую нащупал Микулич, была лишь внешней, вросшей в желудочно-ободочную связку вершиной обширной злокачественной опухоли задней желудочной стенки, которая коренилась глубоко в поджелудочной железе.

Поскольку привратник желудка был свободен, не было необходимости искусственно восстанавливать соединение с кишкой. Брюшная полость была зашита.

В объяснении с Микуличем Айзельберг оправдался тем, что не нашел карциномы, а вместо этого обнаружил сильное воспаление поджелудочной железы. Кауш и Анщутц подтвердили это заключение. Озвучивая эту ложь, каждый из них чувствовал на себе тяжелый, парализующий взгляд Микулича, заявившего после, что не верит не единому их слову.

С того дня Микулич больше не упоминал о своей болезни. Казалось, он быстро поправлялся. Одиннадцать дней спустя он уже встал с постели. Двадцать третьего января он вернулся домой. В оздоровительных целях он совершил поездку в Аббацию, пятнадцатого февраля он уже возобновил свою врачебную деятельность, но почти сразу отправился в Краков на консультацию. Двадцать третьего марта он провел свою последнюю операцию. Это была ампутация. После нее он уехал в весенний отпуск. Все вопросы о своей болезни он элементарно игнорировал. Семнадцатого апреля он заплатил за место в спальном вагоне поезда до Берлина, где должен был состояться Конгресс ортопедов. По пути туда у него случилось сильное желудочное кровотечение, вынудившее его вернуться домой. С шестнадцатого мая он не покидал своей спальни. Но Микулич до последнего работал над различными статьями и побуждал своих учеников, прежде всего Зауербруха, не забывать своих высоких целей.

Вечером тринадцатого июня, находясь в полном сознании, он попрощался со своей женой. Он написал письмо Айзельбергу. В нем Микулич благодарил венского хирурга за попытку обмануть его и признавался, что всегда знал правду. В письме говорилось: «Я ухожу без злобы и с удовлетворением. В своей работе я сделал все, что смог, и этим добился признания, и был этим счастлив». После он составил предсмертную записку.

Утром он был уже без сознания и умер несколькими часами позже.

За семь дней до смерти Микулича Зауербрух защитил докторскую диссертацию и был назначен приват-доцентом хирургии в Университете Бреслау. Преемник Микулича, профессор Гарре из Кенигсберга, не особенно интересовался хирургией органов грудной полости. Кроме того, из Кенигсберга он явился со своими ближайшими соратниками. Зауербрух получил место в Грайфсвальде, в Хирургической клинике профессора Фридриха. Но должность первого заведующего отделением была занята, и Зауербруху пришлось удовольствоваться постом второго заведующего. Вскоре он почувствовал себя сосланным в обывательский городишко, обреченным играть роль третьего человека. И это после роли любимого ученика Микулича. Но Фридрих был совершенно свободен от предрассудков и не собирался забывать о выдающихся способностях Зауербруха из-за его человеческих слабостей. В 1907 году он встал во главе Хирургической клиники в Марбурге и предложил Зауербруху должность первого заведующего отделением. Но и Марбург не мог дать ему того, что он однажды получил в Бреслау. Все осложнял тот факт, что Лудольф Брауер уже как профессор терапевтики также работал в Марбурге, причем он продолжал заниматься легочными болезнями, торакальной хирургией и методом повышенного давления. Когда в 1908 году Американское хирургическое общество предложило Зауербруху сделать доклад и продемонстрировать маленькую барокамеру, которая использовалась для экспериментов над животными, перед учеными Соединенных Штатов, это стало для него глотком свежего воздуха. Он принял приглашение.

С огромным багажом результатов, но все же неудоволетворенный, Зауербрух вернулся в Германию. Осенью 1910 года судьба наконец наградила его возможностью возобновить индивидуальные исследования, с которыми был связан первый скачок в его карьере. Его пригласили в Цюрих. В крупнейших курортных городах Швейцарии за его работой тщательно следили. Директор Университетской клиники Цюриха, профессор Кренляйн, был смертельно болен. Специалисты по легочным заболеваниям всей страны хотели, чтобы его наследником стал хирург, обстоятельно занимающийся проблемой хирургического лечения органов грудной полости, какового они видели в Зауербрухе. Несмотря на молодость, именно он был избран на должность профессора хирургии в цюрихской клинике.

Благодаря методу повышенного давления барокамера окончательно канула в лету. Правда, сразу после Мировой войны Зауербрух переселился в Мюнхен, и там под его руководством был построен еще один, последний экземпляр. Но она стала лишь бесполезным воплощением воспоминаний о славных днях в Бреслау, об ушедшем времени открытий. И Зауербруху пришлось обратиться к методу повышенного давления и специальной маске, которые он некогда отверг как нефизиологичные.