Глава вторая ЭРОТИЧЕСКАЯ ГРУДЬ: «ЕЕ ГРУДИ — СВЕТИЛА В НЕБЕСАХ»

Глава вторая

ЭРОТИЧЕСКАЯ ГРУДЬ: «ЕЕ ГРУДИ — СВЕТИЛА В НЕБЕСАХ»

Спустя век после появления кормящей Мадонны в Италии любовница короля Франции Аньес Сорель была также написана художником с одной обнаженной грудью (илл. 20). Ее грудь не была миниатюрным дополнением к закутанному в одежду телу, как на изображениях Мадонны XIV века. Художник изобразил роскошную сферу, вырвавшуюся из корсажа. Помещенная в центр полотна обнаженная грудь — которая буквально бросается в глаза зрителю — как будто не волнует ни ее обладательницу, чей взгляд задумчиво устремлен внутрь себя, ни сидящего перед ней ребенка, ласково смотрящего куда-то вдаль. Эта картина, известная как «Святая Дева из Мелена», могла шокировать своих первых зрителей, привыкших видеть Деву Марию торжественно кормящей младенца Иисуса. Но вместо нее они увидели придворную даму, чья нагая грудь была подана подобно плоду для наслаждения тому, кто находится вне картины, и, разумеется, она не предназначалась ребенку, покорно сидящему на коленях матери.

Датский историк Йохан Хёйзинга (Johan Huizinga), комментируя ассоциацию религиозных и любовных чувств на этой картине, говорит, что в ней есть «привкус нахального богохульства… не превзойденного ни одним из художников Возрождения»[66]. Анна Холландер (Anna Hollander) выделяет именно этот момент, когда одна обнаженная грудь стала «эротическим сигналом в искусстве» и воплощением чистого удовольствия[67]. Лишенная связи со святостью, грудь становится бесспорной игровой площадкой для мужского желания.

20. Жан Фуке. «Мадонна с младенцем», известная как «Святая Дева из Мелена». Вторая половина XV века. Этот портрет любовницы Карла VII Аньес Сорель, написанной в образе Мадонны, знаменует собой переход от священной груди эпохи Средневековья к эротической груди эпохи Возрождения.

История Аньес Сорель стала одновременно предвестницей новой эры во французской истории и знаком нового социального значения женской груди. Как первая официальная любовница короля Франции, Аньес получила в подарок замки, драгоценности и другие дары, ранее неведомые монаршим фавориткам. Кроме того, она получала внушительную сумму, равную тремстам фунтам в год, носила самые дорогие платья в королевстве, и свита ее была больше, чем у королевы. Королева Мария Анжуйская, родившая четырнадцать детей и потерявшая большинство из них в младенческом возрасте, терпела присутствие Аньес и открыто не протестовала. Другие же выказывали ей откровенную враждебность. Сын короля, будущий Людовик XI, как будто даже гонялся за ней с ножом. Экстравагантные платья Аньес с длинными шлейфами, откровенно демонстрирующие грудь, были объектом всеобщей критики, но король не обращал на это внимания. Он даже признал трех ее дочерей своими законными детьми. И кто был этот король, сделавший столь публичной свою внебрачную связь? Не кто иной, как печальный Карл VII (1403–1461), который был обязан своей коронацией в Реймсе военным победам Жанны д?Арк и позже выдал ее англичанам.

Карлу VII было уже за сорок, когда он впервые увидел Аньес Сорель зимой 1444 года. Она была наполовину моложе его, удивительно хороша собой и быстро завладела сердцем невзрачного короля. Он пожаловал ей замок рядом со своим собственным и вместе с ним титул dame de beautee, под которым она и стала впоследствии известной. Несмотря на всю бьющую в глаза роскошь, Аньес Сорель осталась во французской истории как положительная фигура, потому что она помогла Карлу VII избавиться от его обычной апатии в делах королевства и отвоевать у англичан Нормандию. Судя по всему, женщины вдохновляли Карла VII на военные действия. Пятнадцатью годами раньше это была Жанна д?Арк. На этот раз пришла очередь более земного создания. Аньес стала первой из королевских любовниц, получившей существенную материальную выгоду от оказанных сексуальных услуг.

Но властвовала она недолго. Через шесть лет после ее первой встречи с королем Карлом VII она заболела и через несколько дней умерла. Она оставила после себя воспоминание о своей красоте — с одной обнаженной грудью, запечатленной на двух хорошо известных портретах, отметивших переход от идеала святой груди, ассоциировавшейся с материнством, к эротизированной груди как символу сексуального наслаждения. Постепенно в искусстве и литературе женская грудь начинала принадлежать не ребенку и не церкви, а мужчинам, наделенным большой властью, которые рассматривали ее исключительно как стимул удовольствия.

Мы не знаем наверняка, действительно ли Аньес Сорель появлялась в свете обнаженной до пояса или с одной нагой грудью, о чем ходили слухи при ее жизни. Она определенно носила платья с низким вырезом, которые вошли в моду при дворе. Считается, что этот стиль ввела в моду Изабелла Баварская, своевольная мать Карла VII. В 1405 году упрямый священник Жак Легран публично осудил ее за то, что она подает дурной пример. Он громогласно заявил с кафедры: «О, сумасшедшая королева! Опусти рога своего hennins [прическа, похожая на седло] и прикрой свою провоцирующую плоть»[68]. Но, несмотря на такие проповеди, новый вариант декольте быстро распространился среди женщин всех классов.

С того времени, когда в эпоху позднего Средневековья в моду вошли платья, подчеркивающие грудь, во всех странах против этого выступили моралисты. Отцы христианской церкви называли отделанные кружевом разрезы на женских корсажах «вратами ада». Чешский религиозный реформатор Ян Гус (1369–1450) яростно осудил ношение платьев с низким вырезом и специальные приспособления, благодаря которым груди торчали вперед, словно «рога». Ректор Парижского университета Жан Жерсон (1363–1429) разнес внешний вид женщин с «открытым корсажем и оголенными грудями», стиснутыми и поднятыми вверх между тесным корсетом и узкими рукавами[69].

Столкнувшись с такой критикой, кокетливые женщины нашли способы сохранить моду на низкие вырезы: они прикрывали бюст куском прозрачной материи. Мишель Мено (Michel Menot), один из наиболее озлобленных ораторов XV века, недвусмысленно раскрыл эту уловку и назвал ее порочным искушением, так как дамы только делали вид, что прикрывали грудь. Женщин, показывающих свою грудь подобным образом, сравнивали с торговками рыбой, выставившими напоказ свой товар, или с больными проказой, которым следовало бы ходить с маленьким колокольчиком и предупреждать прохожих о своем опасном присутствии.

Еще один французский священник, Оливье Майяр, уверял показывающих грудь женщин, что в Преисподней их подвесят за «бесстыдное вымя», избрав наказание в соответствии с преступлением[70]. Епископ Жан Жуван сокрушался по поводу распущенности двора Карла VII и обрушивался на открытые корсажи, «через которые любой мог увидеть женские груди, соски и плоть». Для него это были конкретные символы общей атмосферы «блуда, непристойности и всех прочих грехов»[71].

В Англии более молодой коллега Карла VII, благочестивый Генрих VI (1421–1471), был шокирован обнаженными грудями, которые видел при дворе, и категорически запретил их там демонстрировать. Английские моралисты присоединились к общему хору возмущения, осуждая женщин за то, что они показывают грудь, и упрекая как мужчин, так и женщин за вызывающие наряды. Особенно досталось пышным рукавам, обуви с очень длинными и острыми мысками и чрезмерным гульфикам на панталонах, которые оставались в моде почти двести лет (примерно с 1408 по 1575 год)[72]. В этот период в большинстве королевств Европы появились многочисленные законы, регулирующие ношение одежды. Это было сделано как для того, чтобы узаконить различия между классами, так и для запрета провоцирующих сексуальных нарядов. Несмотря на все эти усилия, хорошо видимые груди продолжали шокировать ревнителей нравственности и радовать тех, кто открыто предпочитал земные удовольствия.

Посмотрите на различные сцены купания в разном социальном антураже, и вы увидите, что мужчина получает явное удовольствие от груди женщины (илл. 21 и 22). Вслушайтесь в слова поэта-реалиста Франсуа Вийона (1431 — после 1463), когда он вкладывает в уста постаревшей проститутки слова зависти и сожаления при вспоминании своих прежних физических прелестей:

Эти нежные плечики,

Эти длинные руки и проворные пальчики,

Маленькие грудки и пышные бедра[73].

Обратите внимание на идеал красоты, который так отличается от стандартов нашего времени, где «маленькие грудки» и «пышные бедра» не котируются.

Стандарты красоты грудей, установившиеся в Средние века, в эпоху Возрождения практически не изменились. Грудям следовало быть маленькими, белыми, округлыми, словно яблоки, твердыми, упругими и широко расставленными[74]. В Италии молодые люди обычно учили наизусть стихотворения Петрарки (1304–1374) или сами писали «анатомические» любовные стихотворения. Сугубо итальянская одержимость грудями питала их вдохновенные метафоры. Груди круглились, колыхались, вздымались и опускались, «двигались вперед и назад подобно волне»[75].

Итальянский писатель Аньоло Фиренцуола — автор «Диалога о женской красоте», впервые опубликованного в 1548 году, — представил «свежие и подпрыгивающие груди, устремляющиеся вверх, словно не желающие и долее оставаться в тесной темнице платья»[76]. Для некоторых груди — это маленькие соблазнительницы, с «красотой настолько волшебной, что взгляд наш устремляется к ним даже помимо нашей воли»[77]. В другом отрывке автор выказывает свое раздражение в адрес женщин, которые «сбиваются с пути» и прячут грудь. Он обращается к одной из женщин, участвующих в диалоге, и говорит, что не станет продолжать свою речь, если она не уберет вуаль, которую набросила на грудь. Эта дама, как и другие женщины в книге, является реальным лицом, но всем автор дал вымышленные имена. «Диалог» Фиренцуолы был единственным (и самым знаменитым) из многих итальянских сочинений XVI века, посвященных теме женской красоты, которое с энтузиазмом встретили при всех дворах Италии.

21. «Купающаяся пара». Немецкая резьба по дереву. XV век. Мужчина и женщина вместе в деревянной лохани, и его рука находится под одной из ее грудей.

22. «Роман Фиалки». Французский манускрипт. XV век. Еще одна сцена купания изображает мужчину, который с наслаждением разглядывает через отверстие в стене обнаженные груди женщины в лохани. Подпись гасит: «Как лжестаруха предала свою хозяйку и как она проделала дырочку в стене комнаты, чтобы граф де Форест смог увидеть отметину на правой груди прекрасной Эвриданы».

При дворе Папы Льва X (1513–1521) Августин Ниф (Аугустинус Нифус) сочинил свою «De Pulchro е Amore» («О красоте и любви»), представляя знаменитую Жанну Арагонскую. В этом сочинении он мысленно раздел Жанну и описал все части ее тела, не забыв, разумеется, и о ее груди. В воображении автора они были среднего размера и ароматные, словно фрукты. В XIX веке французский комментатор этого трактата остановился на этом пункте, чтобы напомнить читателям, что есть сорт персиков, носящий название «грудь Венеры»[78]. Но Ниф представлял себе другие фрукты, отличающиеся от принятого стандарта — «груди-яблоки». Груди Жанны Арагонской сравнивали с перевернутыми грушами, которые от округлых оснований по очаровательным дугам сужались к соскам.

И при папском дворе в Риме, и в известной своими свободными нравами Венеции, и при многих других королевских дворах Италии груди прославляли как элемент новой сексуальной свободы, ознаменовавшей эпоху Возрождения. Женщины всех сословий откровенно демонстрировали свое тело. В частности, проститутки ходили по улицам в большей или меньшей степени раздетости. Женщины, торговавшие своим телом, делились на две основные категории: обычные проститутки и «честные куртизанки» (cortigiana honesta). Последние не только предлагали сексуальные услуги, но и — подобно японским гейшам — беседовали с мужчиной и развлекали его. Честные куртизанки учились пению и танцам, составлению писем и живописи. Они могли зарабатывать «честные» деньги, которые давал не собственно половой акт как таковой, а что-то иное. Наиболее успешные венецианские куртизанки были легендарными женщинами, состязавшимися с патрицианками в красоте, в одежде и в умении вести себя в обществе. По крайней мере, одна из них — Вероника Франко — прославилась как писательница.

Путь Вероники Франко от проституции к литературе был бы замечательным в любое время и в любом месте[79]. Нужно было быть очень умной куртизанкой, чтобы преуспеть на литературном поприще, где обычной проститутке нечего делать и где лишь нескольким женщинам знатного происхождения удалось оставить свой след. Благодаря врожденному дару красноречия, ловкому использованию мужского покровительства и усилиям по самообразованию она смогла участвовать в интеллектуальной жизни своего времени. Вероника Франко опубликовала том стихов и том писем, а также сумела за себя постоять, отвечая на сатиру писателей-мужчин, завидовавших ее успеху.

Типичным примером таких злобных нападок стал личный выпад ее главного врага Маффио Вениера: «Ее груди висят так низко, что ими она может грести, стоя в гондоле». Если судить по портретам Франко, написанным в самом расцвете ее красоты (илл. 23), то оскорбление Вениера не могло относиться к юной Веронике. Но как бы низко ни располагались ее груди, она действительно могла прибегнуть к помощи хитроумного устройства, похожего на балкон, которое венецианки обычно носили в корсажах, чтобы повыше поднять грудь[80].

У куртизанок, подобных Франко, были все основания бояться того времени, когда их груди начнут опускаться. Как только это происходило, они сразу теряли свою коммерческую цену. Из-за того, что в эпоху Возрождения ценили только юную плоть и испытывали ужас перед естественным увяданием, художники часто противопоставляли очарование восемнадцати лет физической дряхлости восьмидесяти лет (илл. 24 и 25). Контраст между высокой молодой грудью и висящими мешочками старухи стал символом взлета и падения на жизненном пути куртизанки.

23. Вероника Франко. Портрет работы неизвестного автора, найденный в альбоме из 105 акварелей итальянского костюма и сцен из повседневной жизни. Венеция. 1575 год. Куртизанка и писательница Вероника Франко изображена с идеально круглыми, маленькими и высоко расположенными грудями, которые были идеалом в эпоху Возрождения.

В период «деловой активности» куртизанок власти города-государства Венеции относились к ним более чем лояльно, так как эти женщины вносили существенный вклад в пополнение казны. Они платили налоги и штрафы. Действительно, пытаясь дать нормальный выход сексуальности неженатых мужчин и противостоять широко распространенному греху содомии среди гомосексуальных мужчин, власти шли на значительные уступки проституткам. Куртизанкам дозволялось стоять обнаженными по пояс на Мосту Грудей (Ponte delle Tette), чтобы демонстрировать свои прелести и соблазнять прохожих. Этот мост находится неподалеку от Кастеллето, кварталов проституток. Согласно данным историка Гуидо Руджеро (Guido Ruggiero), около 1500 года был издан закон, предписывающий проституткам вернуться в Кастеллето из других районов города и требующий, чтобы они обнажали грудь. Поводом для этого указа послужил тот факт, что многие проститутки одевались как мужчины, чтобы привлечь клиентов-гомосексуалистов[81].

24 и 25. «Молодость» и «Старость». Раскрашенные восковые медальоны. Италия. XVII век. Эти восковые рельефы рассказывают о судьбе женской груди. На первом изображена женщина восемнадцати лет, а на втором — она же в восемьдесят лет.

Чтобы грудь была еще более заметной, некоторые куртизанки делали на ней макияж такими же яркими красками, какими красили лицо. Они стояли у своих домов и демонстрировали груди, делали любовные знаки, чтобы заманить клиентов. Обнаженные груди обычно ассоциировались с проститутками, как и желтые вуали, которые им следовало носить в общественных местах, и отсутствие жемчугов, запрещенных для них законом. И все-таки, несмотря на попытки властей контролировать их одежду и украшения, высокооплачиваемые куртизанки продолжали демонстрировать свои прелести, и кресты на золотых цепочках вызывающе покачивались между их грудями (илл. 26). Именно в эпоху Возрождения обнаженная грудь появилась в искусстве, как ответ на «новое ощущение женской красоты, в котором груди были, в определенном смысле, продолжением лица»[82]. На многих портретах того времени у женщин обнажена одна грудь или открыты обе, и эти женщины были хорошо известными куртизанками. Но это не мешает таким портретам висеть рядом с портретами королей или епископов. Поднятые из мира обычной проституции в аллегорическое царство «Флор» и «Венер», куртизанки могли отныне претендовать на часть того ореола, которым были окружены богини прошлого[83]. Часто обнаженную грудь изображали так, словно одежда случайно соскользнула с куртизанки, захваченной врасплох каким-либо событием. Так появился изобразительный прием, который в будущем будет использоваться художниками снова и снова для создания эротического эффекта.

Скульпторы того периода создавали статуи, взяв за основу древнегреческие и древнеримские статуи, которые являли, по мнению художников той эпохи, идеал человеческого тела.

26. Венецианская куртизанка. XVI век. Этот крест между обнаженными грудями вызвал резкую критику шокированных итальянских и французских священников.

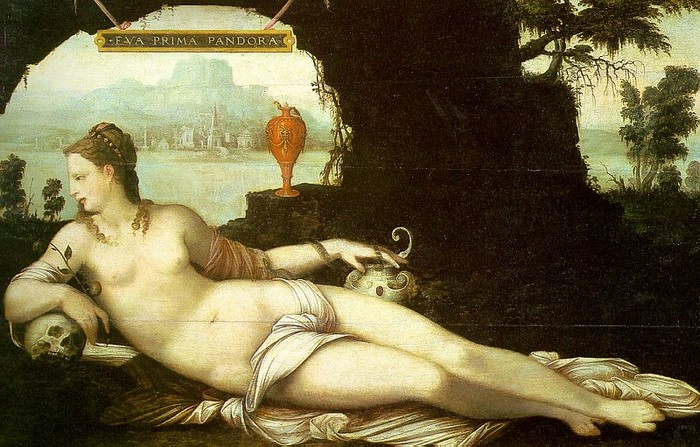

Женскому телу следовало быть удлиненным, голове — маленькой, грудям — круглыми и высоко расположенными. Венеры и Дианы, написанные кистью и изваянные в мраморе, лежащие и стоящие — прославляли длинноногие женские фигуры с упругими грудями. Знаменитая картина Жана Кузена «Eva Prima Pandora» является удивительным примером такого эротизированного идеала, но одновременно с этим она открывает «изнанку» отношения к соблазнительно красивым женщинам, характерного для эпохи Возрождения (илл. 27). Как и на большинстве картин западного эротического искусства, обнаженная женщина представлена пассивной фигурой, «сексуальным объектом». Она соответствует скорее его, чем ее желаниям. Но, несмотря на пассивность женского тела, рядом с ним художник расположил вселяющие тревогу предметы. Правая рука Евы покоится на черепе. Левую руку она протянула, чтобы коснуться загадочного сосуда. Над ее головой четкая надпись «Eva Prima Pandora», которая открыто устанавливает аналогию между Евой и Пандорой. Ева ответственна за первый акт неповиновения заповедям Бога. Пандора, согласно древнегреческому мифу, подарила своему мужу шкатулку, из которой зло, несчастья и болезни устремились в этот мир. Ева и Пандора выступают двумя опасными сестрами-близнецами, чья сексуальная красота маскирует ужасную правду. Подобные картины закрепили в обывательском представлении якобы иудаистско-христианский стереотип, согласно которому любая женщина, подобно Еве, соблазнительница и сообщница дьявола.

27. Жан Кузен. «Eva Prima Pandora». Франция. XVI век. Ева, «первая Пандора», с ее непропорционально длинными туловищем и ногами и маленькой грудью, кажется ничуть не смущена своей наготой. Она отвернулась и смотрит в сторону, избегая взгляда зрителя, вероятно, мужчины, который может любоваться ее выставленной напоказ плотью.

Тогда как тела избранных женщины идеализировались в искусстве и торжественно украшались при дворе, тела менее удачливых сжигались на кострах. Эпоха Возрождения с ее высокой блестящей культурой была временем, когда католики и протестанты вели яростную охоту на ведьм. Большинство обвиненных в колдовстве и осужденных на смерть — по разным оценкам от 60 000 до 150 000 за два или три столетия — были женщинами. Около 15 процентов обвиненных в колдовстве и 15 процентов приговоренных за это к смерти составляли мужчины.

Одним из аспектов этой охоты на ведьм, который касается нашей темы, был поиск на теле обвиняемого «неестественных» отметин или бугорков. Они считались знаком того, что человек занимается колдовством. В Англии и Шотландии таким знаком считали дополнительный сосок, из которого чертенок или дьявол, называемый домашним духом, пил кровь колдуна или ведьмы, чтобы насытиться[84]. Довольно часто назначали специального человека, чтобы тот осмотрел тело подозреваемого в поисках «ведьминого соска». Дознаватель должен был узнать правду, проколов этот «сосок» иголкой. Если женщина не кричала от боли, то ее считали ведьмой. Множество невинных женщин, напуганных до немоты этой процедурой, были отправлены на казнь[85].

В судебных протоколах сохранились показания охотников за ведьмами. Они утверждали, что нашли сосок «толщиной с мизинец и длиной с полпальца», который выглядел так, будто его только что сосали. Еще один доносчик утверждал, что нашел три соска на гениталиях женщины и подобных им он ни разу в жизни не видел[86]. Зачастую сосок обнаруживали на наружных половых органах женщины, и это место предполагало совсем другую форму чувственности в самом понятии «ведьминого соска».

Даже когда секс с дьяволом не числился среди выдвинутых обвинений, всегда подразумевалось, что ведьма якшается с дьяволом и вовлечена в извращенные сексуальные отношения. В случае с Анной Болейн, ложно обвиненной в супружеской измене женой короля Генриха VIII, начались разговоры о том, что у нее есть третья грудь. Это обвинение могло быть еще одной попыткой очернить ее имя и опосредованно назвать ведьмой или анатомической аномалией, позже внесенной в медицинские справочники. «Ведьминым соском» могла быть обычная родинка или бородавка, но мог им считаться и дополнительный сосок, который встречается примерно у одной из двухсот женщин. Но для тех, кто в это верил, он становился не только отклонением от нормы, но и грудью, кормящей дьявола.

«Ведьмины соски» — настоящие или мнимые — часто подвергались унизительным и мучительным процедурам. Как правило, их обладательницы приговаривались к публичной порке. Но бывали случаи, когда эти соски уродовали или отрезали. Дело Анны Паппенхаймер из семьи могильщиков и золотарей, которое рассматривалось в Баварии примерно в 1600 году, представляет собой один из самых шокирующих примеров. Признавшуюся под пытками в сексуальных отношениях с дьяволом и обвиненную в колдовстве женщину сожгли на костре вместе с тремя членами ее семьи. Но перед казнью Анне отрезали груди и по одной засунули в рот ей и двум ее взрослым сыновьям. Это была «отвратительная пародия на ее роль матери и кормилицы»[87]. Хотя по обвинению в колдовстве казнили даже детей, большинство ведьм были женщинами зрелыми или старыми. На картинах ведьмы изображены с отвислыми грудями, символизирующими их преклонный возраст и потерю способности к деторождению. Ведьмы не только сами уже не могли иметь детей, но и славились способностью насылать порчу на других женщин, делая их бесплодными, и на мужчин, лишая их мужской силы. Так как своих детей у ведьм не было, считалось, что они завидуют более молодым женщинам и вредят их детям. Об этом часто доносили. Возраст оказывался главной составляющей при выявлении ведьмы или колдуна, а также зачастую решающую роль при выборе жертвы играли пол и социальная принадлежность. Повторяя горькие слова историка Маргарет Кинг (Margaret King), европейская охота на ведьм была «почти войной, развязанной мужчинами… против женщин», которые были, в большинстве своем, «бедными, необразованными, резкими на язык и старыми»[88]. Такова была оборотная сторона высокой культуры и поклонения эротической красоте женщин.

Во Франции культ груди достиг вербального пароксизма между 1530 и 1550 годами. Начало этому положило шутливое стихотворение Клемана Маро «Красивая грудь». Написанное зимой 1535/36 г., оно было в значительной мере повинно в том, что следом за ним появилось множество стихотворений особого рода, получивших название «blazon» («хвалебное детализованное описание»). Эти произведения прославляли все части женского тела: глаза, брови, нос, уши, язык, волосы, шею, грудь, живот, пупок, ягодицы, кисти рук, бедра, колени, ступни и особенно груди. Маро шутливо описывает идеальную грудь:

Маленький шар из слоновой кости,

Посреди которого земляника или вишенка.

…………………………

При виде твоем у многих мужчин

Загорается желание

Коснуться тебя и подержать в руке.

Но придется воздержаться,

Иначе, честное слово — жизнью клянусь!

Другое желанье придет.

……………………………

Но счастлив будет тот,

Кто наполнит тебя молоком,

Превратив грудь девы

В грудь красивой настоящей женщины[89].

Сосредоточившись на груди, поэт даже не задумывается о чувствах той, о чьей груди идет речь. В поэме говорится лишь о том, как грудь действует на мужчину, который на нее смотрит. Красивая грудь не только вызывает желание. Это источник мужской гордости, так как семя мужчины позволяет женщине зачать и превращает ее в существо, дающее молоко. Такая грудь позволяет поэту захлебываться в словесном экстазе и выражать сильную фантазию о том процессе, следствием которого является производство молока. Но какие бы сексистские мотивы мы ни нашли в поэме, невозможно ее не полюбить за грациозность изложения и остроумие.

«Восхваление» представляло собой красивую сторону чувственности эпохи Возрождения. Но, как и в картине Кузена «Eva Prima Pandora», существовала и женоненавистническая изнанка. Ее представлял жанр «антивосхваления». Авторы стихотворений этого жанра разбирали женскую анатомию с грубостью, сравнимой со словесным садизмом. Цель приверженцев этого жанра заключалась в том, чтобы высмеять сладкоголосых придворных поэтов и их вирши, при этом обезобразив каждую часть женского тела. В стихотворении «Безобразная грудь» тот же Маро превратил грудь в объект осмеяния:

Грудь — это всего лишь кожа.

Вялая грудь, грудь как тряпка.

……………………………

Грудь с огромным черным соском,

Как у воронки

………………………

Она годится как раз для того,

Чтобы в аду кормить детей Люцифера.

……………………………

Прочь, большая уродливая зловонная грудь.

Когда ты потеешь, то изливаешь

Столько мускуса и духов,

Что уморишь сотни тысяч[90].

Тогда как восхваление прославляло женское тело, антивосхваление было выражением самых негативных чувств мужчины по отношению к главному женскому «отличию». Мужчины проецировали на женское тело не только свои эротические желания, но и свой страх перед старостью, угасанием и смертью. Антивосхваление дало мужчинам возможность выразить через женские груди, бедра, колени, ступни, живот, сердце и гениталии собственную подсознательную тревогу из-за того, что все люди смертны. Куда лучше словесно расчленить и высмеять женское тело, чем изучать анатомию собственного уродства и физического увядания.

Как и в случае с Маро, галантная похвала и злобная сатира могли принадлежать перу или кисти одного автора. Немецкий писатель и врач Корнелий Агриппа (1486–1535), известный своими возвышенными философскими трактатами и просвещенными взглядами на колдовство (за что и был отлучен от церкви), отдал дань и восхвалению, и антивосхвалению. В своем панегирике женскому телу («De Praecellentia Feminei Sexus») он перечислил женские достоинства от головы до ног, не забыв упомянуть о собственном восхищении перед полной грудной клеткой в сочетании с пышными гармоничными грудями. Если судить по литературе и художественным произведениям, немцы, в отличие от французов и итальянцев, не слишком жаловали маленькие груди. В своей более поздней работе («De Vanitate Scientiarum») Агриппа посвятил особенно едкую главу физическим недостаткам женщины.

Все подобные произведения из области литературы и искусства, хвалебные или сатирические, были созданы исключительно мужчинами. Когда мы обращаемся к произведениям немногих женщин-поэтесс той же эпохи, чье творчество дошло до наших дней, мы видим совершенно иную чувственность, хотя такую же одержимость эротической любовью. Пернетт дю Гийе и Луиза Лабе, две женщины, творившие в Лионе в период расцвета поэзии в жанре «восхваление», представляют явно женскую эстетику желания. Что касается дю Гийе, для нее высшим проявлением любви была любовь платоническая. Это было страстное стремление к красоте через возлюбленного. Как ученица и муза нового платоника Мориса Сэва — он своей популярностью был частично обязан умно написанным восхвалениям «Горлышко» и «Вздох» — она писала о своей борьбе за освобождение разума и души от оков тела. Тело помешало ей ясно видеть и разумно действовать («Эпиграмма XI»), и она выразила свое удивление перед его непреодолимой силой: «Тело очаровано, душа изумлена» («Эпиграмма XII»). Поэтессе хотелось, чтобы ее вылечили от неудачной любви, словно она была какой-то страшной болезнью («Песня III»).

Иногда дю Гийе осознавала ту силу, которую и она имеет в любовном диалоге. В одном стихотворении она представила себя обнаженной в водном потоке, а ее любовник был неподалеку («Элегия II»). Ее тело было ловушкой, она приманила любовника, играя на лютне, и позволила ему приблизиться. Но когда любовник захотел коснуться ее, она брызнула водой ему в глаза и заставила его слушать ее песню. Так женщина стала не просто пассивным объектом, на который смотрел мужчина, а равной ему в словесном поединке на общей дороге к духовному совершенству[91].

Другая известная поэтесса из Лиона, Луиза Лабе (1524–1565), не испытывала трудностей, выбирая слова для обозначения чувственного желания. В ее поэзии голос тела звучит откровенно и даже грубо: «Я живу, я умираю. Я сжигаю себя и топлю»[92]. Оплакивая молчание бывшего любовника, она страстно мечтает о том, чтобы он прижал ее к своей груди («Сонет XIII»), или о том, чтобы самой прижать его к своей «нежной груди» («Сонет IV»).

С тех пор как Амур жестокий

Впервые опалил своим огнем мою грудь,

Сердце мое горело его божественной яростью,

Не покидавшей мое сердце ни на день[93].

Сердце, грудная клетка, груди — все это жертвы любви или Амура, они опалены, горят, измучены. Нет спасения от поселившейся в груди боли, которая лишь усиливается при воспоминании о прошлых удовольствиях. Таково внутреннее ощущение груди, пережитое именно этой женщиной. Даже если мы примем во внимание художественную гиперболизацию, заставляющую поэтов — как мужчин, так и женщин — страдать и стонать из-за возлюбленного, то Лабе все равно пишет о груди совершенно иначе, чем мужчины эпохи Возрождения, одержимые только своими желаниями.

Самый известный французский поэт того времени Пьер де Ронсар (1524–1585) явно принадлежал к числу поклонников грудей. В длинном цикле любовных стихотворений, посвященных Кассандре, он снова и снова возвращается к ее «красивой груди», «девственным бутонам», «молочным прогалинам», «пышной груди», «излишне целомудренной груди», «молочным холмам», «алебастровым холмам», «грудям цвета слоновой кости» и так далее. Поэт говорит нам, что, если бы он только мог ощупать груди Кассандры, он бы счел свою несчастную судьбу более счастливой, чем участь королей. Иногда его рука не подчиняется приказам мозга: «…порой рука моя, рассудку вопреки / Границы целомудренной любви невольно нарушает / И ищет на грудях твоих то, что меня воспламеняет»[94]. Но и наслаждения от прикосновения к ее грудям ему мало, так как оно ведет к куда более сильному желанию, которое его возлюбленная не хочет удовлетворить:

Зачем Господь позволил мне к груди возлюбленной

С желанием безумным прикоснуться?

……………………………

Подумать кто бы мог, что злейшая судьба

Под грудью сладострастной скроет

Такой огонь, что жертвой я паду[95].

Можно возразить, что Ронсар позаимствовал многие из своих «грудных» метафор у французских и итальянских поэтов более раннего периода. Не один раз — в традиции Петрарки — он говорит о том, как радостно превратиться в блоху, чтобы иметь возможность укусить грудь возлюбленной. Или в духе Ариосто Ронсар представляет женскую грудь как земной рай, где «два молочных ручья» наступают и отступают подобно океанскому прибою («Сонет CLXXXVII»). Но объектом одержимости Ронсара была не поэтическая муза, а вполне реальная женщина. Кассандра была дочерью банкира из Флоренции, находившегося на службе у короля Франции. Ее реальная чувственность творила чудеса с поэтическим воображением молодого Ронсара. Он не мог предложить ей замужество, так как был духовным лицом. В период между 1546 и 1552 годами он написал первый цикл любовных стихотворений, собранных под названием «Любовь» («Les Amours»). На фронтисписе книги — два медальона: на одном изображен сам Ронсар в образе римского поэта, увенчанного лавровым венком, на другом — изображение Кассандры с обнаженной грудью (илл. 28). И хотя едва ли Кассандра сама позировала обнаженной для этого медальона, он считается ее портретом в возрасте двадцати лет, то есть современники имели возможность его увидеть при ее жизни.

28. Ронсар и Кассандра. Фронтиспис книги «Любовь», 1552 год. Ронсар, в венке и в тоге словно римский поэт, смотрит через страницу на изображение своей музы, Кассандры. Таковы были нравы во времена Ронсара, что он, клирик с выстриженной тонзурой, мог заявить о своих эротических мучениях из-за красавицы Кассандры и изобразить ее обнаженные груди в начале книги.

Пока Ронсар страдал от своей порывистой любви к Кассандре, в середине века многие другие поэты и художники при дворе Генриха II (1519–1559) нашли свою музу в лице любовницы короля Дианы де Пуатье (1499–1566). Ее история представляет собой еще более интересный сплав секса, искусства и политики, поднятый до почти мифологического уровня, чем история Аньес Сорель веком раньше. Современники считали Диану де Пуатье живым воплощением богини Дианы. И это отношение сохранялось в течение еще нескольких следующих веков. Именно ее лицо, груди, ноги стали образцом для изображения Дианы на многих картинах, рисунках, гравюрах, эмалях, а также моделью для ваятелей[96].

В образе богини Дианы эту женщину писали и ваяли с луком и стрелами или рядом с оленем (илл. 29). Обсуждая изобилие работ, моделью для которых послужили ее лицо и фигура, биограф Дианы де Пуатье Филипп Эрланже (Philippe Erlanger) заявляет, что она установила стандарты идеала с ее высоким лбом, тонким носом и тонкими губами, «высокой гордой грудью», хотя лишь горстку подобных произведений можно считать достоверными изображениями[97]. Открытая привязанность Генриха II к своей любовнице — женщине на двадцать лет его старше — вдохновила очень многих в искусстве и литературе. Она же стала предметом прижизненных пересудов и глупостей, которые болтали после их смерти. Поэтому так сложно отделить исторические факты этой связи от созданной ими легенды.

29. «Диана де Пуатье». Школа Фонтенбло. XVI век. Диана де Пуатье, любовница Генриха II, была самой уважаемой женщиной своего времени. Здесь она изображена облокотившейся на оленя. Ее обнаженное тело лежит на фоне пасторального пейзажа, а крошечные груди конической формы обрамлены локонами волос и изящными руками.

Полезно знать, что Диана де Пуатье, со всех точек зрения, была замечательно красивой, высокообразованной женщиной с великолепным вкусом и чувством стиля. В пятнадцать лет ее выдали замуж за министра двора Луи де Врезе, который был на сорок лет старше жены, и Диана стала украшением двора короля Франциска I (годы правления 1515–1547), но не переняла его свободные нравы. В ее безупречном поведении не было ничего, что предсказало бы ее будущую карьеру фаворитки короля. Правда, можно вспомнить о том, что ее муж… приходился внуком Карлу VII и Аньес Сорель! Модель обретения власти посредством секса можно считать частью имущества Дианы де Пуатье, приобретенного в браке.

После смерти мужа молодая вдова тридцати одного года была в расцвете своей легендарной красоты, когда, по слухам, она пленила принца Генриха, едва вступившего в подростковый возраст. Диане предстояло стать великой и единственной любовью зрелого Генриха, несмотря на его брак с Екатериной Медичи, за тринадцать лет брака родившей ему десятерых детей, и несмотря на редкие вылазки в другие постели. Генрих не скрывал того, что был по-рыцарски преданным любовником вдовы министра двора: на турнирах и поединках он носил ее цвета — черный и белый — и покровительствовал поэтам и художникам, которые запечатлели на века ее очарование. Благосклонность короля принесла Диане де Пуатье несколько титулов, колоссальный доход и не одно роскошное владение, в том числе и Шенонсо, которое она помогла превратить в то, что и сейчас многие считают самым элегантным замком Франции. Ее слава, богатство и влияние достигли небывалого уровня.

Среди достоинств Дианы де Пуатье были и куда более значимые, чем ее маленькая грудь. Но она соответствовала идеалу того времени. Понятно, что Генрих II счел ее привлекательной. В письме, рассказывающем о поведении короля по отношению к его любовнице в приватной обстановке, говорится, что монарх «то и дело касался ее груди и внимательно смотрел на нее как человек, удивленный своими чувствами»[98].

Личный кубок Генриха II был отлит по форме груди Дианы де Пуатье. Этот обычай хроникер Брантом прослеживает до античных времен (через Плиния) — до Елены Троянской. Согласно греческой легенде именно грудь Елены Троянской послужила моделью первой чаши для вина. В характерной для него непочтительной, если не сказать распущенной, манере Брантом высмеивает женщин, чьи «замечательно уродливые» груди послужили бы моделью для куда менее привлекательных кубков. «Мы дадим золотых дел мастеру немало золота, а все наши траты увенчаются смехом и насмешками»[99]. Брантом создает антивосхваление в прозе. Груди, ноги, даже волосы на лобке и половые губы описаны самым отвратительным образом. Приведу лишь один пример: есть женщины, у которых «соски грудей больше всего на свете похожи на гнилые груши»[100]. Традиция женоненавистнических оскорблений жила и процветала в эпоху позднего Возрождения благодаря перу Брантома.

Чтобы не иметь «замечательно уродливых» грудей, в распоряжении француженок был целый арсенал средств. В конце XV века Элеонора, фаворитка Карла VII (1470–1498), совершенствовала красоту своей груди с помощью оранжевой настойки, приготовленной из плюща, розового масла и камфоры[101]. Говорили, что Диана де Пуатье использовала какие-то растворы из золота и дождевой воды или молока свиньи[102]. Разумеется, аптекари придумывали различные лосьоны, бальзамы, притирания, порошки, пасты и кремы, а бродячие торговцы их продавали.

Если мы готовы поверить некоторым из многочисленных руководств по красоте, напечатанным в XVI и XVII веках, в средствах для кожи могло содержаться все что угодно — от толченого жемчуга и топленого свиного жира до голубиного помета и глаз жабы. Некоторые средства считались особенно эффективными для того, чтобы груди оставались маленькими и твердыми. Жан Льебо, автор «Трех книг для красоты человеческого тела» (1582), советовал применять следующую процедуру: «Та, у которой грудь маленькая и твердая, сохранит ее таковой, ежели растолчет семена римского тмина с водой и превратит их в кашицу, и намажет ее себе на груди, а после крепко забинтует их полосой материи, смоченной в воде с уксусом… Через три дня повязку надлежит снять и вместо нее положить толченые луковицы лилий, смешанные с уксусом, крепко перевязать груди и оставить еще на три дня»[103].

Навязчивая идея, овладевшая знатью, была связана с новым культом ванны и будуара. Первые овальные ванны появились во Франции при короле Франциске I, заменив общественные бани и круглые лохани предыдущих веков, во всяком случае, для избранных. Но нам не следует питать никаких иллюзий по поводу чистоплотности. Считалось опасным полностью погружаться в воду, так как при этом раскрывались поры, через которые проходили вредные субстанции. Чистоту соблюдали, часто меняя белье. Носили белые рубашки, которые действовали как губка и снимали с тела грязь[104]. Больше пользовались, вероятно, духами, чем мылом.

Главной была иллюзия чистоты и сияния кожи, которого добивались с помощью косметики. Появился новый жанр картин, изображавших женщин в будуаре, месте сугубо интимном, с ванной, стоящей в смежной комнате, которую было видно через приоткрытую дверь. Художники ярко выписывали туалетные принадлежности: зеркала с эротическими мотивами, духи и притирания, нитки жемчуга и кольца с драгоценными камнями. На картинах женщины, полностью или частично обнаженные, обычно приводили себя в порядок. Груди либо оставляли неприкрытыми, либо они были видны через наброшенную на них прозрачную ткань[105].

Чтобы груди не теряли форму и оставались упругими, в эпоху Возрождения матери из знатных семейств не кормили детей грудью. Со времен позднего Средневековья француженки и итальянки, принадлежащие к высшей знати, пользовались услугами кормилиц, которые жили в доме вместе с ребенком. Но в эпоху Возрождения — только если речь не шла об очень состоятельных семьях — детей отсылали в деревню, где они оставались у кормилицы до полутора или двух лет. Мы не можем судить, насколько заброшенными были дети, так как не знаем, насколько часто их навещали и навещали ли вообще. Для женщин из бедных слоев вопрос найма кормилицы не стоял. По всей Европе большинство взрослых женщин почти постоянно кормили одного или нескольких младенцев, своего собственного и того, который находился на их попечении[106]. Учитывая противозачаточный эффект лактации, такое широкое распространение грудного вскармливания, возможно, было формой контроля над рождаемостью среди народов доиндустриальной Европы.

Но в знатных семьях грудное вскармливание не поощрялось, хотя дети считались составляющей частью богатства. Сыновей желали, так как они наследовали титул, состояние и собственность. Дочерей ценили за возможность будущих союзов с родней мужа. Более того, в то время, когда уровень детской смертности был очень высоким — семьи, бывало, теряли половину родившихся детей, — богатые женщины должны были родить как можно больше детей, чтобы обеспечить наличие наследника и продолжение рода. Мужья часто одобряли то, что жены не кормят детей грудью, так как в те времена считалось, что супруги должны воздерживаться от соития, пока мать кормит грудью. Тогда было широко распространено суждение, согласно которому грудное молоко — это форма вагинальной крови, в которую кровь превращается, проходя через матку к грудям. И движения при совокуплении нарушают ток молока, молоко сворачивается и может даже убить зародыша, которого родителям удалось зачать. Что же касается эстетики грудного вскармливания, многим мужьям не нравился вид жен с младенцем у груди. Кормление грудью, священное занятие для древних богинь и Девы Марии, не считалось привлекательным, если грудью кормили дамы из высшего общества. Поэтому многие из них в связи с господством идеала молодой груди вынуждены были доверить своих детей кормилицам.

По всей Европе врачи, гуманисты, священники, проповедники и моралисты осуждали практику отправки детей в деревню к кормилицам. В эпоху Возрождения было много литературы, утверждавшей, что кормление грудью — долг матери, а кормилицы — опасная замена биологической матери. Томас Фар, чья «Книга о детях» (1545) была первым в Англии оригинальным трактатом о детских болезнях, убеждал женщин в том, что «согласно природе, это необходимо и прилично для матери — кормить грудью своего ребенка»[107]. Некоторые ревнители морали дошли до того, что призывали считать отказ от грудного вскармливания грехом, особенно в таких странах, как Германия и Англия, где протестанты и реформаторы призывали к более строгой нравственности.

Другие, как французский врач Амбруаз Паре (1509–1590), надеялись поощрить женщин к грудному вскармливанию, описывая физическое и эмоциональное удовольствие, которое может извлечь мать из этого процесса. В самом деле, стараясь не отставать от эротической атмосферы эпохи Возрождения, Паре описывает грудное вскармливание как акт, доставляющий сексуальное наслаждение и матери, и ребенку: «Есть симпатическая связь между грудями и чревом. Когда грудь щекочут, чрево возбуждается и испытывает приятное трепетание, так как сосок очень чувствителен из-за нервов, которые в нем заканчиваются». Эти радостные ощущения интерпретировались как преамбула к тому, чтобы «женщина более охотно предлагала и показывала свои груди ребенку, который нежно их щекочет своим языком и ртом. От этого женщина получает большое наслаждение, особенно если молока у нее в избытке»[108].

Медицинский язык Паре не так уж далек от языка поэтов. А содержание этого отрывка удивительно близко к размышлениям фрейдистов XX века, которые подчеркивали эротический аспект грудного вскармливания, особенно для ребенка. Сами женщины, познавшие сексуальное удовольствие от грудного вскармливания, до недавнего времени очень неохотно говорили об этих ощущениях.

Оказавшись между врачами, приказывавшими кормить детей грудью, и мужьями, которые приказывали не кормить, многие матери из знатных семей Франции в эпоху Возрождения отказывались кормить своих младенцев. В этот век, когда эротический потенциал груди начал заслонять ее материнские функции, многие знатные дамы просто не желали полностью посвятить себя новорожденному в ущерб своим отношениям с мужем и тем более с любовником.

30. «Купание Габриель д’Эстре». Начало XVII века. Габриель д’Эстре, любовница короля Генриха IV, демонстрирует свои «неиспользованные» груди. На заднем плане кормилица с большой сферической грудью кормит спеленатого младенца, одного из троих детей, которых Габриель родила от Генриха IV.

В обществе эпохи Возрождения существовали два типа груди: небольшие «знатные» груди, предназначенные для мужского восхищения, и полные «простонародные» груди женщин, которые кормили собственных детей и детей своих влиятельных нанимателей. Портрет Габриель д’Эстре, фаворитки Генриха IV (годы правления 1572–1610), ярко представляет эту иерархию (илл. 30). Габриель стала последней из королевских любовниц, чья нагота дополнила галерею соблазнительниц эпохи Возрождения.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

18. МЫШЦЫ ГРУДИ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ МЫШЦ ГРУДИ

18. МЫШЦЫ ГРУДИ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ МЫШЦ ГРУДИ Поверхностно залегающие мышцы.Большая грудная мышца (m. pectoralis major) состоит из трех частей: ключичной (pars clavicularis), грудино-реберной (pars sternocostalis) и брюшной (pars abdominalis).Функция: опускает и приводит к туловищу поднятую руку,

Глава первая СВЯЩЕННАЯ ГРУДЬ: БОГИНИ, ЖРИЦЫ, БИБЛЕЙСКИЕ ЖЕНЫ, СВЯТЫЕ И МАДОННЫ

Глава первая СВЯЩЕННАЯ ГРУДЬ: БОГИНИ, ЖРИЦЫ, БИБЛЕЙСКИЕ ЖЕНЫ, СВЯТЫЕ И МАДОННЫ Вначале была грудь. До XIX века, когда пастеризация сделала молоко животных безопасным, человеческая история не знала замены материнскому молоку, и материнская грудь означала жизнь или смерть

Глава третья ДОМАШНЯЯ ГРУДЬ: ГОЛЛАНДСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ

Глава третья ДОМАШНЯЯ ГРУДЬ: ГОЛЛАНДСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ Нидерланды в XVII веке отличались, по удачному выражению Саймона Шэмы (Simon Schama), «слишком богатым выбором»[137]. Освободившись наконец от ярма испанского владычества и образовав в 1581 году республику, новая нация быстро

Глава четвертая ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРУДЬ: ГРУДЬ ДЛЯ НАЦИИ

Глава четвертая ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРУДЬ: ГРУДЬ ДЛЯ НАЦИИ За всю историю — за исключением нашего времени — никогда вокруг груди не было такого столкновения мнений, как в XVIII веке. Когда мыслители-просветители решили изменить мир, женские груди стали полем битвы для

Глава пятая ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУДЬ: ТЕЛО И РАЗУМ

Глава пятая ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУДЬ: ТЕЛО И РАЗУМ Грудь. Это слово относится либо к анатомическому органу как таковому, либо к представлению о нем (объект — представление), которое существует в уме субъекта. «Грудь» — это объект оральных желаний, импульсов, фантазий и

Глава шестая ГРУДЬ КАК ИСТОЧНИК КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ: ОТ КОРСЕТОВ ДО КИБЕРСЕКСА

Глава шестая ГРУДЬ КАК ИСТОЧНИК КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ: ОТ КОРСЕТОВ ДО КИБЕРСЕКСА В нашем одержимом грудью обществе у грудей практически неограниченные коммерческие возможности. Они не только способствовали появлению бюстгальтеров и лосьонов для тела, но, появляясь рядом

Глава седьмая МЕДИЦИНА И ГРУДЬ: ГРУДЬ, ДАЮЩАЯ ЖИЗНЬ И ОТНИМАЮЩАЯ ЕЕ

Глава седьмая МЕДИЦИНА И ГРУДЬ: ГРУДЬ, ДАЮЩАЯ ЖИЗНЬ И ОТНИМАЮЩАЯ ЕЕ Ни одно исследование истории груди не было бы полным без изучения ее медицинского аспекта. Разумеется, правдивому всестороннему исследованию пришлось бы охватить три с половиной тысячи лет медицинских

Глава восьмая ОСВОБОЖДЕННАЯ ГРУДЬ: ПОЛИТИКА, ПОЭЗИЯ, ЖИВОПИСЬ, ФОТОГРАФИЯ, СКУЛЬПТУРА, ПЕРФОРМАНС

Глава восьмая ОСВОБОЖДЕННАЯ ГРУДЬ: ПОЛИТИКА, ПОЭЗИЯ, ЖИВОПИСЬ, ФОТОГРАФИЯ, СКУЛЬПТУРА, ПЕРФОРМАНС В западной истории грудь практически всегда контролировали мужчины. Так было, когда этот контроль осуществляли мужья и любовники или общественные институты, в которых

Глава девятая ГРУДЬ В КРИЗИСЕ

Глава девятая ГРУДЬ В КРИЗИСЕ Значения, которыми наделяли груди на протяжении всей истории человечества, редко выражали отношение к груди самих женщин. Лишь недавно начали раздаваться отчетливые голоса женщин, которые открыто заговорили о своей груди. Они рассказали о

Глава 1: Почему грудь лучше

Глава 1: Почему грудь лучше В первые дни освоения грудного вскармливания может возникнуть желание бросить все это и схватиться за бутылочку. Вас могут подталкивать к этому советы людей, полагающих, что искусственное питание проще и даже так же качественно. Или могут

Глава 6 СЕКСУАЛЬНАЯ ГРУДЬ

Глава 6 СЕКСУАЛЬНАЯ ГРУДЬ Ее красота и формы воспеты поэтами всех времен и народов. Она вдохновляла многих великих скульпторов и художников, и продолжает это делать до сих пор. Если спросить сильную половину нашего мира, что неизменно притягивает их взгляды и к какой

Глава шестая Мышцы груди

Глава шестая Мышцы груди Тренировка мышц груди очень трудоемка и занимает много времени. Конечно, можно прибегнуть к оперативному вмешательству. Раз – два, силикон и готово – любой размер! Но я много раз в своей практике встречал несчастных женщин, у которых одна грудь

Глава 1 Женская грудь в культуре и искусстве

Глава 1 Женская грудь в культуре и искусстве В древности, пытаясь объяснить суть явлений и устройство мира, люди приписывали женской груди магическую силу. А художники и поэты воспевали в своих произведениях эту часть женского тела, говоря о ее красоте и роли в жизни

Глава 2 Анатомия и физиология женской груди

Глава 2 Анатомия и физиология женской груди Как романтически настроенный мужчина, я готов долго и упоенно говорить о женщинах вообще и об отдельных частях их божественных тел в частности. Но как врач вынужден констатировать, что любой орган человека – анатомическое

Глава 4 Массаж женской груди

Глава 4 Массаж женской груди Как уже говорилось выше, в зависимости от возраста и периода функционирования (схематично: девочка – девушка – молодая женщина – зрелая женщина – пожилая женщина) анатомо-физиологические особенности тканей груди претерпевают естественные