ПРИНЦ И НИЩИЙ

ПРИНЦ И НИЩИЙ

Осенним утром 1889 года старший библиотекарь Пастеровского института в Париже беседовал в своем кабинете на улице Дюто, 25 с молодым бледным человеком в потертом сюртуке. Юношу приняли в библиотеку по протекции самого мсье Мечникова, и библиотекарь, человек строгий и чтящий начальство, не очень ясно понимал, как ему следует держать себя с этим скромным и, пожалуй, слишком серьезным приезжим из России. Должность младшего библиотекаря — вот единственное, чего мог добиться Мечников для Владимира Хавкина, приехавшего в Париж.

— Если молодой человек проявит себя, мы подумаем, как облегчить его участь, — сказал Мечникову заместитель директора профессор Ру.

Участь младшего библиотекаря была действительно незавидной. Ему полагалось жалованье, равное тому, что получал рабочий, дробящий камни на мостовых Парижа. Но сам Хавкин нисколько не тужил о том, что должность его мала, а доходы мизерны. Что значило все это по сравнению с его приобретением: отныне он работает во всемирно-известном Пастеровском институте, бок о бок с Мечниковым, Ру, Дюкло, наконец, с Пастером! Год назад Владимир не мог даже мечтать о такой удаче.

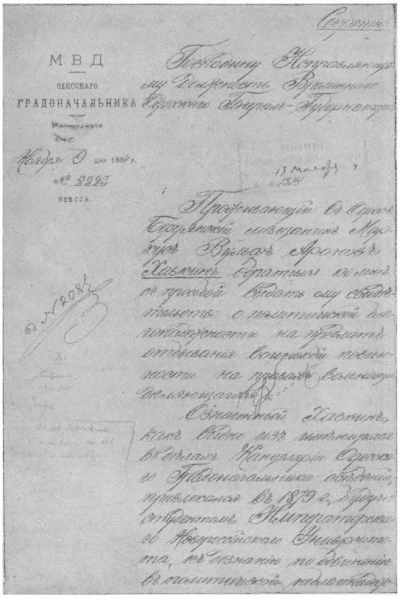

Восемь лет прошло с тех пор, как студент Хавкин покинул стены Новороссийского университета. Когда его исключили из Одесского университета, он пытался поступить в Петербургский. Несколько месяцев между двумя университетами продолжался «обмен мнениями». Одесский ректор не преминул сообщить петербургскому о всех «преступлениях» исключенного студента. Но поездка в Петербург не состоялась по другой причине. Вмешалась полиция. В июне 1882 года Владимир обратился к генерал-губернатору Одессы с просьбой разрешить ему переехать в другой город. Губернатор затребовал характеристику студента у полицмейстера. Снова завязалась сложная переписка. Чиновники «перебрасывали» просителя от стола к столу. Дело оказалось у прокурора. Тот посоветовал обратиться к министру внутренних дел. Из недр канцелярии всплыла папка с перечислением всех противозаконных деяний опального студента. Наконец глубокой осенью департамент полиции прислал одесскому градоначальнику короткое в пять строк решение. «Особое совещание, образованное, согласно статье 34 „Положения о государственной охране“, выслушав доклад о состоящем под надзором в городе Одессе бывшем студенте Владимире Хавкине, постановило: оставить его под надзором полиции на три года».

Лист из послания одесского градоначальника генерал-губернатору

Это решение, помеченное номером 9304, пришло в Одессу в самые скверные для Владимира времена. Он голодал, перебиваясь случайными заработками. Хозяйка грозила выселить из квартиры. Но самое ужасное было не это. Каждый день приносил вести об арестах и гибели друзей. Медленно умирал от чахотки Степан Романенко. Полгода, проведенные в лапах Стрельникова, сделали его полным инвалидом. В ноябре стало известно, что в Петербурге схвачен член Исполнительного комитета «Народной воли» Герасим Романенко. Степан попытался выехать в столицу, чтобы навестить брата в тюрьме, но его не пустили. Непрерывные удары и потери еще более сблизили Владимира со Степаном. Даже полицейские доносы отмечают их дружбу и постоянные встречи в небольшой квартирке на Нежинской улице, где Романенко поселился после выхода из тюрьмы.

В начале января 1883 года полиция захватила весь кружок Анненкова. Разнеслась весть о предательстве. Провокатор выдал не только одесских народовольцев, но и Веру Фигнер (известную полиции под именем Веры Филипповой). Каким-то чудом Хавкин остался на свободе, может быть, потому, что в последние месяцы, занятый поисками работы и хлеба, он почти не выполнял заданий партии. А скорее всего потому, что на допросах Анненков и другие товарищи по кружку не называли имени Владимира, а жандармы, видимо, забыли о бывшем студенте, получив в руки «крупную добычу» (в конце 1882 года они раскрыли большую народовольческую организацию и захватили в Одессе подпольную типографию).

1883 и 1884 годы стали годами окончательного разгрома «Народной воли» по всей стране. Пошли на каторгу почти все участники так называемого «Стрельниковского процесса» в Одессе. В августе 1884 года завершился разбор дела Анненкова и его кружка. Автор прокламации «К русским людям», «заключающей, — как говорилось в обвинительном акте, — возмутительную угрозу против особы государя-императора, в показаниях обнаружил упорство и нераскаянность». По личному приказу царя руководитель кружка был выслан под надзор полиции в Сибирь на четыре года.

Разгром партии, гибель товарищей, изгнание из университета сделали Хавкина еще более замкнутым и нелюдимым. Угнетала бедность. Кое-как он нашел место репетитора в нескольких состоятельных домах. Днем бегал по урокам, а вечерами занимался. Теперь борьба за то, чтобы получить высшее образование, стала его главным делом. Очевидно, упорство бывшего студента пробило в конце концов стену канцелярского равнодушия и недоброжелательства. В марте 1884 года имя Хавкина снова появляется в протоколах Ученого совета Новороссийского университета. После блестяще сданных экзаменов и защиты диссертации Совет единогласно принял решение утвердить Владимира кандидатом естественных наук и «снестись с надлежащею Казенной палатой об исключении г-на Хавкина из податного состояния».

Победа? Может быть, весной 1884 года, сразу после сдачи экзаменов, у кандидата наук, в прошлом дважды выгнанного из университета, могло появиться ощущение торжества. Как ни говори, он выдержал бой, из которого не каждому удалось бы выйти победителем. Но очень скоро городские, университетские и полицейские власти постарались «разъяснить» ученому, что для него положение по существу не изменилось и не изменится. Новороссийский университет, где годами пустовала большая часть кафедр, не пожелал принять Хавкина в число преподавателей. Разрешить этому социалисту воспитывать студентов? Ни в коем случае! Единственное, чего ему удалось добиться — это сугубо технической должности в зоологическом музее. Однако прежде чем приступить к работе, новому сотруднику музея пришлось испытать еще одно унижение.

Администрация университета потребовала от Хавкина письменного свидетельства о благонадежности. Время полицейского надзора за ним уже истекло, и он подал заявление в канцелярию одесского градоначальника, надеясь, что речь идет о простой формальности. Однако вырваться из-под зоркого взгляда жандармов оказалось не так-то просто. Едва закончился срок явного надзора, как за Владимиром учинили надзор тайный. Чиновники канцелярии градоначальника стали в тупик: как отказать просителю и при этом не открывать причину отказа, «вытекающую из секретной переписки». Градоначальник обратился за разъяснением к генерал-губернатору. Но и тот долго не мог найти подходящего повода, чтобы справку не выдавать. Наконец был составлен документ, в котором хитроумно совмещалась индульгенция с обвинительным актом. После слов о благонадежности Хавкина следовал длинный список его грехов, а затем указывалось, что «прощенный» несколько лет находился под надзором полиции. Каждому царскому администратору такая бумажка более говорила о неблагонадежности, нежели о благонадежности предъявителя.

Препаратору маленького музея, разлученному со своими научными и политическими единомышленниками, оставалось лишь захиреть в провинциальном болоте. Новороссийский университет — недавно еще центр остро пульсирующей научной мысли — после ухода лучших профессоров превратился, по словам одного из воспитанников, в безводную пустыню. За малейшее непослушание ректор Ярошенко изгонял и студентов, и преподавателей.

Глухие восьмидесятые… Многие из тех, кто сочувствовал революции, бежали за границу. А другие в вине топили стыд за свою беспомощность перед лицом мракобесов и хамов. Кто трезв, тому всего лучше помалкивать: шпики кругом — на улице, в канцелярии, в аудитории, в церкви. Над Россией в пасмурном затишье раздаются пустые хлопки выстрелов: самоубийство — последний выход загнанного в тупик интеллигента.

Хавкину двадцать пятый год. Ему чужды чары зеленого змия. Он полон жизни и вовсе не собирается расставаться с ней. Единственно, чего хочет молодой кандидат, — это научной работы. Нет, он не забыл жертв, понесенных друзьями, но все яснее становится обреченность оторванных от масс народовольцев, избравших кровавый, никуда не ведущий путь. Политические идеалы «Народной воли» выцветают. Новых идей пока нет. А Мечников манит ученика вечными прелестями науки. Зоология простейших — их общая излюбленная область. Едва различимые существа в зеленой глубине моря несут в себе целый мир непознанного. При встрече Мечников корит Владимира. И поделом: сам Илья Ильич в этом возрасте был уже профессором, автором десятка трудов.

И Хавкин уходит в науку. В 1885 г. парижский журнал «Анналы натуральных наук» публикует его диссертацию, посвященную простейшим обитателям Черного моря — астазиям. Год спустя тот же журнал печатает новую статью кандидата из Одессы, на этот раз о биологии зеленой эвглены. Имя Хавкина появляется в списках тех, кто выступает на заседаниях Новороссийского общества естествоиспытателей. Его доклады вызывают даже горячие споры. Одна из дискуссий произошла 30 апреля 1887 года, когда Хавкин в докладе о наследственности у одноклеточных организмов пытался отрицать ценность учения Дарвина. Большинство присутствующих, пылкие дарвинисты, устроили Молодому ученому полный разнос. Если бы на заседании присутствовал Илья Ильич, он, вероятно, еще более строго отчитал зарапортовавшегося ученика. Но Мечникова не было в Одессе. Окончательно затравленного чиновниками профессора занимала в это время одна мысль: скорее покинуть Россию. Пастер предложил талантливому русскому профессору перебраться в Париж в только что созданный Пастеровский институт и тот с удовольствием принял предложение. Хавкин остался один. С отъездом Мечникова (1888 г.) жизнь в Одессе для него в значительной степени теряла смысл. Работа в музее давно уже стала тягостной. Появилась мысль последовать за Ильей Ильичем во Францию.

Владея языками, Хавкин постоянно следил за биологическими журналами Германии и Франции. Его манили новейшие сообщения далеких лабораторий. Из недр классической зоологии возникла полная неведомого дисциплина — бактериология. Это было как открытие доселе неизвестного материка. Врачи, зоологи, микроскописты, животноводы с изумлением узнавали каждый день все новые чудеса о жизни бактерий, недавно еще малоизученных и никому не интересных существ. Едва Пастер нашел средство борьбы с сибиреязвенными микробами (термин «микроб» только начал тогда входить в научный обиход), как Роберт Кох обнаружил микроскопического возбудителя чахотки, а год спустя он же открыл холерную «запятую». В 1884 году еще сенсация: Пастер в Париже предпринял лечение бешенства с помощью прививок. Как было бы замечательно участвовать в поисках виновников заразных болезней, в поисках, которые ведутся по всему миру!

Но кто возьмет безвестного зоолога из Одессы в один из тех блистательных институтов, где развернулась азартная погоня за невидимым врагом? Заняться бактериологическими исследованиями самому? Это значит принять на себя удары безграмотных городских властей, подобные тем, какие в свое время получили Мечников и Гамалея — организаторы первой в России Пастеровской станции. Если уж у профессора Мечникова не хватило сил продолжать бесконечные дебаты с тупыми думскими гласными, то где их взять скромному препаратору. Оставалось одно: уехать за границу, попытаться найти место в чужой лаборатории. Любое, пусть самое скромное. Хавкин предложил себя в качестве преподавателя Лозаннскому университету в Швейцарии. Физиолог Шифф, знакомый с его работами, согласился предоставить ученому из России место приват-доцента. Но год, проведенный в Швейцарии, не приблизил Владимира к желанной цели. Не из-за высокого оклада покинул он родину. У Шиффа было скучно. Та же классическая зоология. Детализация, мелочи. Письмо от Мечникова из Парижа решило его судьбу.

Илья Ильич не обещает золотых гор — желающих работать у Пастера и без Хавкина хоть отбавляй. Но устроиться он поможет. И вот эта должность младшего библиотекаря. Сводному брату своему Александру Хасту, который осенью 1890 года был в Париже, Владимир советовал:

— Езжай скорее в Россию, а то просрочишь паспорт, потеряешь право возвратиться назад и будешь также тосковать по дому, как тоскую я.

Но когда брат предложил похлопотать, чтобы Хавкину, несмотря на просроченный паспорт, разрешили вернуться в Одессу, Владимир ответил грустно:

— Поздно. Лучше умереть от ностальгии, чем покинуть науку.

В другой раз он сказал брату:

— У Мечникова, у Пастера, если надо, я согласен работать просто лаборантом.

Да, он действительно согласился бы мыть пробирки в Пастеровском институте. Ведь здесь творили настоящую, большую науку! Этот довольный собственной судьбой библиотекарь представлялся обитателям дома по улице Дюто, 25 в высшей степени сдержанным и даже несколько суровым человеком. Пожалуй, только Мечников понимал душевное состояние своего земляка. В тридцать лет почти ничего не сделано. Долги кругом: перед близкими, перед наукой. Хочется собрать все силы, чтобы наверстать упущенное. «Мне будет казаться, что я что-то украл, если я хотя бы день проведу без работы», — эти слова Пастера мог в те дни повторить и Хавкин.

Чтобы успеть поработать в лаборатории прежде чем откроется библиотека, приходилось вставать на рассвете и в семь утра занимать место за рабочим столом. Вечером, когда библиотека закрывалась, Хавкин снова возвращался в лабораторию. Неизвестно, успел ли он осмотреть в те годы Париж. Его единственным развлечением кроме книг и бесед с узким кругом русских эмигрантов была тогда скрипка, висевшая днем на стене бедной комнатки на улице Вожирар. Любовь к музыке, к песне выдавала одесситов в многонациональном по составу Пастеровском институте. Мечников тоже приходил в лабораторию рано и едва надевал белый халат, как в пустынном здании раздавались его громогласные распевы: учитель сопровождал оперными ариями наиболее ответственные свои опыты.

И все же первый год в Париже не принес Хавкину успеха. Наука требует не только трудолюбия и добрых намерений. Для большого успеха нужны большие цели, значительные идеи. Мсье Вольдемар, как его называли в Париже, продолжал начатые в Одессе эксперименты с простейшими, но статьи в «Анналах» Института прошли незамеченными. Хавкин чувствовал, что далек от магистрального пути науки. В поисках своей темы он, по поручению Мечникова, наблюдал изолированных фагоцитов, изучал болезни простейших. Илья Ильич неизменно отмечал точность и тонкость этих опытов. Однако сам Владимир оставался собой недоволен.

Один из сентябрьских дней 1890 года принес наконец перемену в жизнь Хавкина. Дело в том, что опыты свои он ставил в лаборатории Эмиля Ру. Друг Мечникова, старейший сотрудник Пастера, Ру с симпатией отнесся к молодому одесситу. Но все места ассистентов в Институте по-прежнему оставались занятыми. И вдруг ассистент самого Ру, красавец гигант Иерсен получил предложение продолжать опыты с чумой в охваченном эпидемией Индокитае. Иерсен согласился ка опасную и заманчивую поездку. Он даже не дождался возвращения Ру из отпуска. Собрал чемодан и, едва успев написать шефу записку, помчался в Марсель, где его ждал корабль до Сайгона. Это было в традициях Пастеровского института: вот так, сломя голову, уехать на два-три года из Парижа в Алжир, Египет, Индию или Индокитай, сгинуть в восточной глухомани, а затем всплыть с блестящим открытием.

Ру прочитал в записке, что его ассистент уезжает на два года и благодарит шефа за науку. В конце вырванного из тетради листка стояло: «Я ввел Хавкина в ход работы, показал ему место каждого предмета в моих двух комнатах». Эти две строки изменили судьбу мсье Вольдемара. Отныне он стал ассистентом Ру и полноправным сотрудником Пастеровского института. А вскоре сама жизнь подсказала бывшему библиотекарю проблему, решение которой на весь мир прославило его имя.

Еще в том году, когда Владимир завершал в Одессе магистерскую диссертацию, возникла пятая за столетие пандемия холеры, охватившая на этот раз все материки и страны. Покинув свое извечное логово в Индии и Индокитае, холера проникла на Аравийский полуостров, растеклась по Сирии и Египту, а на востоке добралась до Китая и Японии. В 1884 году первые холерные больные появились в Испании и в других странах Европы. Холера не щадила никого. Сильная резь в животе, острый понос, коченеющее тело, мучительная жажда и через несколько часов болезнь буквально высасывает жизнь из тела несчастной жертвы.

Впервые европейцы столкнулись с холерой осенью 1823 года. Она неожиданно обрушилась тогда на Астрахань, унесла несколько сот жертв и с наступлением холодов исчезла так же неожиданно, как и появилась. Русские медики не только ничего не успели предпринять против индийской пришелицы, но даже понять, что перед ними эпидемия. Врачебная управа Астрахани сообщила, что, по ее мнению, случаи холеры произошли «от необыкновенных перемен погоды». Шесть лет спустя в Россию снова завезли заразу. На этот раз пострадал Оренбург. Холера добралась сюда вместе с караваном бухарских купцов. На подступах к городу разыгралась довольно забавная сцена. Русские пограничные чиновники, дознавшись, что в Бухаре свирепствует какая-то повальная болезнь, остановили караван далеко в степи. Дабы убедиться в том, что купцы не принесли с собой «холерный яд», представитель власти подполковник Циалковский заставил бухарцев швырять друг в друга находившиеся в их тюках шерсть и хлопок, а затем приказал им жевать эти товары. Караван окурили, над ним устроили стрельбу из ружей и… бухарцев впустили в город. А через пять недель в Оренбурге началась жесточайшая эпидемия.

Вторая атака холеры была несравненно более мощной. Болезнь прокатилась по всем губерниям империи, а затем почти по всей Европе. За восемь холерных лет Россия потеряла двести пятьдесят тысяч человеческих жизней. Случай в Оренбурге убеждал как будто в том, что холера заразительна. На дорогах появились заставы, карантины. В сентябре 1831 года Гоголь писал Жуковскому из Петербурга в Царское Село: «Карантины превратили эти двадцать четыре версты в путь от Петербурга до Камчатки». Увы, ни окуривание, ни обмывание задержанных в дороге путников не останавливало шествия эпидемии. Среди врачей снова началась полемика: «прилипчива» ли, заразительна ли холера? Естественно, пока не удалось найти подлинных виновников болезни — микробов, спор этот не мог получить разумного завершения. И во время третьей и во время четвертой пандемий о конкретных существах, которые вызывают массовые болезни, говорили лишь очень немногие ученые. Большинство, подобно главному доктору Голицинской больницы в Москве, считало, что на распространение холеры влияет «неправильное состояние воздушного электричества и изменение земного магнетизма».

Между тем болезнь-убийца продолжала набеги на Европу через каждые шесть-девять лет, затягивая визиты порой на десяток лет. Она шла то из Ирана в Россию, то через Африку в Марсель, то проникала на Европейский материк из стран Ближнего Востока. Но источник заразы оставался один и тот же: провинция Бенгалия в Индии.

Когда на Европу обрушилась пятая по счету пандемия, учение Пастера о микробах — возбудителях инфекции — уже настойчиво входило в арсенал медицины. «Теперь я засел за литературные студии микробного мира… — писал в одном из писем 1885 г. выдающийся русский терапевт Сергей Петрович Боткин. — Микробы начинают одолевать старого человека в буквальном смысле слова; на старости лет приходится ставить свои мозги на новые рельсы». На эти новые микробиологические рельсы в 80—90-е годы «ставили мозги» ученые и врачи всего мира. И все же к моменту появления пятой пандемии молодая бактериология, уже победившая бешенство и сибирскую язву, ничего не могла предложить для борьбы с холерой.

Впрочем, пятая пандемия вначале даже не представлялась европейцам особенно грозной.

В Европе поначалу гибли лишь десятки и сотни жизней, в то время как на Востоке — сотни тысяч. Однако все понимали — это лишь до поры до времени. Зверь вырвался, зверь на свободе, и никому не ведомо, что взбредет ему на ум в следующую минуту. Несколько раз собирались международные совещания по холере. Врачи и дипломаты подписывали конвенции, хотя по существу и те и другие были равно беспомощны перед лицом эпидемии, ибо никто не знал, кто ее приносит, как она распространяется и вообще, что такое зараза. «При современном уровне наших знаний, — писали в 1883 году виднейшие французские ученые, члены холерной комиссии, — раз эпидемия коснулась какой-нибудь точки европейского континента, нет средств остановить ее движение».

Наука, как загипнотизированный кролик перед коброй, замерла, не зная, что предпринять. Первым это тягостное бездействие прервал Роберт Кох. Знаменитый немецкий бактериолог отправился в Египет и в Индию; вскоре он объявил, что в теле людей, умерших от холеры, всегда находил микроба в виде несколько изогнутой палочки. Очевидно, эти «запятые» и есть возбудители болезни. Доказать свою правоту Коху долго не удавалось. Лабораторные животные никак не заражались холерой, хотя ученый заставлял их проглатывать миллионы микробов. Лишь трагическая случайность подтвердила наконец сделанное им открытие: когда экспедиция Коха вернулась в Берлин, где холеры еще не было, один из врачей, который занимался культивированием бацилл, заболел тяжелой формой холеры и умер. Но даже эта смерть не убедила противников Коха.

Австриец Макс Петтенкофер и его сотрудник Эммерих из Мюнхена, чтобы опровергнуть открытие Коха, выпили разводку, содержавшую миллионы холерных «запятых». Это было смело, но бессмысленно. Петтенкофер и Эммерих не умерли, но, как показало время, глубоко ошиблись. Спор немецкого и австрийского бактериологов подхватили французы, англичане, итальянцы. За короткий срок семь ученых мужей с разными целями принимались демонстративно глотать испражнения холерных больных. Они показали себя людьми мужественными, однако все их «опыты» ни на йоту не продвинули вперед медицинские знания об инфекции. В восьмидесятые годы XIX столетия, как и в прошлые века, врачи не умели лечить и предупреждать инфекционные болезни.

А весной 1892 года произошло то, чего ожидали и боялись: эпидемия прорвалась через кордоны на русско-персидской границе и вскоре охватила семьдесят семь губерний и областей Российской империи. В России только за одно лето заболели шестьсот тысяч человек, из них около трехсот тысяч умерли. Холера сделала еще один гигантский бросок на Запад и летом 1892 года появилась у ворот главных столиц мира. В те месяцы Владимир Хавкин начал опыты в надежде получить действенную вакцину, предупреждающую заражение холерой.

Справедливости ради надо сказать, что у Хавкина уже был предшественник. В 1884–1885 годах, когда в Испании свирепствовала эпидемия, занесенная из Африки, врач Хайме Ферран впервые попытался создать противохолерную вакцину. Ферран исходил из идеи Пастера, который предполагал, что если в организм человека ввести убитых или ослабленных болезнетворных микробов, то в нем выработаются сопротивительные силы, образуется иммунитет, невосприимчивость к данному виду микробов. Когда Ферран приступил к своим экспериментам, существовали только две пастеровские вакцины: против сибирской язвы и бешенства. Доктор из маленького городка Тортоза в провинции Тарагон проявил несомненно смелость и энергию, применяя в отсталой католической Испании новейший метод лечения. К тому же Ферран не слепо повторил приемы Пастера. Как стало известно позже, он вывел чистую культуру холерных микробов и, не убивая, не изменяя их, прямо вводил здоровым людям под кожу. По его мысли, бацилла, попав в желудок или кишечник, неизменно поражает свою жертву, но если ее загнать в недра кожи, она не сумеет развить столь бурной деятельности. В таких условиях холерные бациллы могут лишь вызвать иммунитет к будущим заражениям.

Однако, как подтверждают многие ученые, знакомые с работами Феррана, испанский врач слабо владел основами бактериологии. Его методы, как и микроскоп, оставались допотопными. Главное же — Ферран не умел дозировать свое лекарство, и из-за этого его прививки нередко приводили к заражению. Так, в одном из монастырей Валенсии из семидесяти привитых монахинь переболело холерой сорок, а из десяти непривитых болезнь не коснулась ни одной. Церковь, конечно, немедленно воспользовалась этим случаем, чтобы доказать беспомощность науки, поднимающей руку на посылаемые господом богом болезни.

Бактериологов, побывавших у Феррана, неприятно поразила также его скрытность. Он не допускал коллег в лабораторию, секретничал, когда речь заходила о методах получения вакцины. Поговаривали, что испанец неравнодушен к деньгам и надеется получить за свое открытие изрядную мзду. Все это оттолкнуло мировую общественность от феррановских прививок. В отчете, адресованном французскому правительству, Пастер написал: «У нас нет доказательств практической ценности феррановской вакцины в Испании». Англичанин Клейн издевательски заметил, что Ферран кажется ему более похожим на Дон-Кихота, чем на Дженнера. А видные немецкие бактериологи Пфейфер и Вассерман высказались вообще против антихолерных вакцин, так как считали это средство нереальным. Идея вакцины была окончательно похоронена, когда за нее снова взялся Владимир Хавкин.

В науке нелегко утверждать новое, но во сто крат труднее отстаивать то, что уже однажды было отвергнуто. И хотя Хавкин вовсе не повторял Феррана (работая над вакциной, он пошел собственным путем), одно упоминание о противохолерной вакцине немедленно пробуждало в ученом мире раздражающие воспоминания о неудачах 1885 года. Впоследствии эта нашумевшая испанская история немало навредила и ученому из России.

Впрочем, весной 1892 г., когда Хавкин заразил своего первого кролика, он меньше всего думал об Испании и Ферране. Все внимание русских, работавших в Пастеровском институте, было приковано к маленькой железнодорожной станции Каахка, затерявшейся в песках Туркестана. Там 12 мая врач зарегистрировал первые сорок три случая холеры. Вскоре стало известно, что болезнь продвинулась по Закаспийской железной дороге до моря и морским путем перебралась в Баку. Население большого города стало разбегаться, разнося заразу по Кавказу, Астрахани, Дону. Хавкин спешил. Его торопил еще далекий, но неотвратимо катящийся на Запад вал смертоносной болезни. Только вакцина могла остановить это всенародное бедствие. Вакцина Хавкина. И бактериолог урывал время у сна и отдыха, чтобы как можно скорее завершить свои исследования.

Прежде всего вакцина не должна быть опасной. Врач, вакцинирующий людей, обязан знать, какой силы препарат он вводит. Хавкин начал именно с этого: он искал Virus fix — неизменный, фиксированный холерный яд, который в определенной дозе убивал бы кролика всегда за строго определенное время. Чтобы получить такой устойчивый по силе яд, требовались огромный труд и терпение. Холерные бациллы надо было по тридцать — сорок раз переносить из тела одного зверька в тело другого. Каждый опыт длился больше месяца. За этот срок холерный яд в двадцать раз увеличивал свою смертоносную силу, а главное, в руках экспериментатора оказывалась пробирка с микробной культурой, «работавшей», как хорошо заведенный механизм. Впрыснув кубический сантиметр такого холерного яда в бедренную мышцу кролика, Хавкин мог с точностью до одного часа предсказать, когда погибнет зверек. Так он научился дозировать холерную заразу, смертельный яд приобрел первые признаки лекарства.

Сотни кроликов и голубей гибнут в лаборатории профессора Ру. Зато уже в июне ассистент профессора может перейти к следующему этапу опытов. Теперь Хавкин вводит животным смертельные дозы холерного яда не в мышцы, а под кожу. На месте прививки появляются раны и омертвение. Но животные выживают. Яд не теряет неизменности, однако остается все еще слишком сильным, чтобы им пользоваться как вакциной. Его следует сначала укротить. Лучше всего ослабляет убийц-микробов непривычная для них высокая температура. Хавкин ставит пробирку с холерными культурами в термостат и подогревает их до 39 градусов. Этим кривым, как турецкие ятаганы, палочкам жар и свежий воздух, очевидно, приходятся не по нутру. Они слабеют и, когда их вводят под кожу кроликам, уже не вызывают омертвения. Зато после двух таких уколов — «жестоким» и смягченным ядом — кролики становятся совершенно нечувствительными к заражению холерой. Хавкин подмешивает в пищу этим терпеливым зверькам чудовищные дозы холерных бацилл, дозы, которые могли бы свалить слона, а кролики продолжают как ни в чем не бывало грызть свою морковь. С тем же эффектом опыт повторяется на морских свинках и голубях. У всех подопытных холерные микробы натыкаются в теле на непреодолимую преграду: вызванный вакциной абсолютный иммунитет.

9 июля члены Парижского биологического общества впервые услышали из уст молодого ассистента о его удачах.

Сообщение Хавкина называлось скромно: «Азиатская холера у морских свинок». Неделю спустя последовало другое столь же скромное известие об экспериментах с другими лабораторными животными. Из нового сообщения парижские биологи узнали, что Пастеровский институт получил культуру самой жестокой холеры, свирепствовавшей в индийской провинции Ассам, а также холерные палочки из Индокитая и Цейлона. Хавкин дал огромную дозу этого яда своим предварительно вакцинированным кроликам и морским свинкам. Зверьки, проглотив его, даже ухом не повели. Вакцина действовала безотказно. В этом месте доклада члены Общества в нарушение строго заведенного порядка начали аплодировать молодому ассистенту. Но председатель, знаменитый эпидемиолог Лаверан, обычно весьма проницательный в делах бактериологии, не увидел достаточных оснований для того, чтобы издавна принятое в биологическом Обществе правило нарушалось. «В науку, — заявил он, разбушевавшейся публике, — не должны проникать посторонние страсти. Объективность и взаимное уважение — вот все, на что мы с вами имеем право, находясь в этих стенах». Замечание председателя вызвало у присутствующих нескрываемое раздражение. И не без причины: заседание происходило в субботу, и у многих уже была в руках газета с сообщением о вспышке холеры в столице Франции.

23 июля 1892 года парижский журнал «Иллюстрасьон» вслед за списком умерших во время эпидемии поместил короткую заметку «Вакцина против холеры». «Увы, — писал автор заметки, — речь, идет всего лишь о вакцинировании морских свинок. Однако несомненно, что опыты доктора Хавкина, установившие жизненность этой вакцины, привлекут внимание нашей общественности. Сейчас ясно, насколько необходимо проведение опытов над людьми…».

Журналист из «Иллюстрасьон» опоздал со своим советом. За пять дней до этого Владимир Хавкин уже начал такие эксперименты.

Вскоре после того как морские свинки и кролики, защищенные вакциной, показали абсолютную неуязвимость перед лицом холеры, в лаборатории технической микробиологии Пастеровского института, которой руководил Эмиль Ру, произошло несколько необычное совещание. Хавкин представил шефу трех своих друзей: Георгия Явейна из Петербурга, Михаила Томамшева из Тифлиса и москвича Ивана Вильбушевича. Неизвестно, сказал ли ассистент профессору, что все трое — политические эмигранты, которые вынуждены были бежать из России после разгрома народовольческого движения. Но самому Хавкину его новые товарищи были близки прежде всего благодаря единству политических и общественных интересов. Владимир привел их в Пастеровский институт не случайно. Пора было начинать испытание вакцин на людях, и все четверо, готовые подвергнуться вакцинации, пришли испросить последнее разрешение у профессора Ру.

Товарищи Хавкина были людьми очень разными. Явейн, частнопрактикующий врач, впоследствии видный терапевт, профессор Военно-медицинской академии, готовился в это время к защите докторской диссертации; горячий интернационалист медик Томамшев совмещал медицину с лекциями по национальной проблеме на Кавказе, а инженер-агроном Вильбушевич, сажавший на юге России леса и проектировавший оросительные каналы, пережидал в Париже время реакции в надежде вернуться затем к своим лесопосадкам и революционной работе.

История не сохранила подробностей спора, который разгорелся между четырьмя бывшими народовольцами и респектабельным доктором Ру, чей талант и деловитость отлично уживались с безграничной осторожностью и педантизмом. В свое время этот худощавый гасконец, разработавший всю техническую часть пастеровских прививок против бешенства, решительно восстал против «слишком поспешного» перенесения лабораторных опытов на человека. Когда Пастер, подгоняемый стонами искусанных детей, объявил о спасительном препарате, врач Ру отстранился от прививок.

Может быть, не стоит обобщать, но, мне кажется, позиция Ру, этого большого ученого, весьма уважаемого современниками, определялась тем, что он был врачом (единственным, кстати сказать, медиком в окружении Пастера). Воспитание, полученное на медицинских факультетах, вызывало у врачей прошлого столетия кастовую нетерпимость к каждому, кто брался лечить, не прочитав «Факультетского обещания». Можно ли забыть, что лишь в начале XIX века врачи после долгих препирательств приняли в свой клан хирургов. Именно врачи были главными противниками Пастера и его метода вакцинации. Возмущенные вторжением химика в область, которую медики от века считали недоступной пониманию тех, кто не окончил медицинского факультета, они поливали великого ученого потоками оскорблений и клеветы. «Никогда не поверю, чтобы химик мог двигать вперед медицину; умру — и пусть на моей могиле напишут: он воевал с химиками!» — заявил видный парижский врач Петер, выступая против Пастера.

Между тем решающие достижения медицины в конце XIX и в XX веке принадлежат как раз людям, не имевшим медицинского диплома. Биологи, химики, физики через головы врачей протянули руку помощи больному человеку. Вслед за Пастером выступил с теорией воспаления и иммунитета зоолог Илья Мечников. Биохимик Пауль Эрлих принес в мир гениальную мысль о волшебных пулях — лекарствах, которые, поражая болезнь, не трогают организма. Ни одного дня не лечили больных такие благодетели человечества, как немец Домагк, открывший сульфамидные препараты; вурцбургский профессор Конрад Рентген; творец пенициллина лондонский ученый Александр Флеминг и создатель стрептомицина Залман Ваксман — одессит, переселившийся в Америку.

Но вернемся к совещанию Эмиля Ру с теми четырьмя из России. Заведующий лабораторией и на этот раз проявил осторожность. Мы не знаем, чем он объяснял свое нежелание разрешить эксперимент, но в те дни парижская пресса давала ему, верному другу и сподвижнику Пастера, достаточно фактов для сдержанности. Правда, в 1892 году газеты уже не называли методы Пастера «таким же шарлатанством, как феррановские противохолерные прививки», тем не менее и через четыре года после создания Пастеровского института «Парижский медицинский журнал» в номере от 19 июня 1892 года позволял себе выпады против прививок, причем редакция этого «научного» органа выражала удовлетворение тем, что во многих странах Пастеровские станции якобы переживают упадок.

Ру считал, что допустить в этой обстановке еще одну ошибку, значило подвергнуть институт серьезным нападкам. А у четырех русских были свои резоны. Холера совершала триумфальное шествие по их родине. Из Астрахани она метнулась в Балаклаву, оттуда в Саратов и Хвалынск, захватила Нижний Новгород, добралась до Москвы, Воронежа, Петербурга. Бессилие врачей и администрации породило в народе неверие в медицину. От села к селу, от города к городу ползли дикие слухи о том, что никакой холеры нет, что доктора просто травят народ и хоронят живых. В Астрахани неистовствующая толпа вытащила больных на улицу и разгромила больницу. Врача избили так, что он не мог подняться, фельдшера убили. В Саратове холерную больницу сожгли, квартиры шести врачей разграбили. А 28 июня 1892 года жители маленького городка Хвалынска, встретив ехавшего на извозчике молодого врача Молчанова, стащили его с пролетки и избили до смерти. Несколько часов после этого труп доктора Молчанова лежал среди дороги. Мальчишки глумились над «отравителем», женщины плевали в лицо человека, который всю свою короткую жизнь отдал заботе о здоровье сограждан.

А власти? Они исправно присылали солдат для усмирения «беспорядков» да тратили бешеные деньги на карантины вокруг резиденции царской семьи. В телеграммах из России французские газеты сообщали в то лето: «Несмотря на протесты врачей, полицейские власти разрешили проведение крестных ходов „во спасение от холеры“». В такой обстановке откладывать опыты с вакциной Хавкина было предательством по отношению к тем сотням тысяч, что гибли на берегах Волги, Москвы, Невы, наконец, Сены.

Ру уступил. Его, видимо, сразило упоминание о холере в предместьях Парижа (в печать прорвались трагические цифры: в Нантьере, Обервилье и Курбевуа — четыреста смертей за лето). Мечникова тогда в Париже не было. Он изучал холеру на Атлантическом побережье в Бретани. Советоваться было больше не с кем, и 18 июля 1892 года Владимир Хавкин в тайне от других сотрудников института ввел себе под кожу первую (ослабленную) противохолерную вакцину.

Доза во много раз превышала ту, которой он вакцинировал лабораторных животных. Сразу подскочила температура, разболелась голова, началось недомогание, лихорадка. Однако бактериолог не покинул лабораторию. Шесть дней спустя доктор Явейн впрыснул Хавкину в правый бок вторую вакцину — усиленный холерный яд, колонию живых холерных «запятых». Температура поднялась еще выше, но недомогание продолжалось на этот раз лишь немногим дольше суток. Вечером 25 июля Хавкин уже твердо знал: вакцина безопасна для человека. К этому времени «холерный» заряд получили и Явейн, и Вильбушевич, и Томамшев. Из четверых самой тяжелой реакция была у кавказца. Температура у него поднялась выше 39 градусов, хотя, держалась она меньше полусуток.

30 июля, выступая в Биологическом обществе, Хавкин уверенно заявил: «Я заключаю из этих опытов, что прививка моих двух противохолерных вакцин, предохраняющее действие которых установлено опытом окончательно, не представляет опасности для здоровья человека и может быть произведена без малейшего риска. В то же время я выражаю надежду, что через шесть дней после второй прививки человек приобретает стойкую невосприимчивость к холерной заразе».

Доклад появился лишь в медицинских газетах. Однако вскоре весть о мужественном опыте четырех русских проникла в общую прессу. Парижские газеты давно уже взывали к ученым и врачам с требованием изыскать средство против эпидемии (это, впрочем, не мешало им публиковать на своих страницах рекламу вроде: «Если у вас холера, пейте спиртовый раствор Рикль и оставайтесь здоровыми!»). Теперь они могли наконец заявить о крупной победе науки. «Стали известны счастливые результаты смелого эксперимента доктора Хавкина по прививке ослабленного холерного вибриона… Пусть этот пример положит начало эффективной борьбе за противохолерную вакцину. Браво!», — писала 20 августа «Иллюстрасьон».

В одну неделю скромный научный сотрудник, вчерашний библиотекарь, стал знаменитостью. К нему в лабораторию зачастили ученые, корреспонденты, знатные особы и просто любопытные. Сообщения о хавкинской вакцине появились в газетах почти всех стран мира, в том числе России. Нашлись, однако, и желающие погреть руки у костра чужой славы. Корреспондент американской газеты «Нью-Йорк геральд» Стенгоп объявил, что он тоже прививает себе вакцину Хавкина, чтобы отправиться затем в охваченный эпидемией Гамбург и убедиться в спасительных качествах нового препарата. Газеты подхватили миф о «самопожертвовании» бесстрашного журналиста, но русский журнал «Врач» довольно резонно заметил по поводу этой рекламной шумихи: «Допуская со стороны г. Стенгопа самые благородные намерения, мы, к сожалению, не можем все-таки ждать от его опыта убедительного результата. Если г. Стенгоп и не заболеет, находясь в Гамбурге, то из этого ровно ничего нельзя вывести, так как всем известно, что в местностях, пораженных холерой, заболевают не все. Что же до решения г-на корреспондента привить себе ослабленную холерную заразу, то после того, как безвредность подобных прививок доказана опытами самого Хавкина и наших соотечественников Г. Явейна, М. Томамшева и И. Вильбушевича, в решении этом нельзя видеть уже ничего выдающегося».

Волны славы бились о порог лаборатории технической микробиологии. Эмиль Ру передал Хавкину поздравления от своего имени и от имени Луи Пастера. Тяжело больной директор института почти не появлялся на улице Дюто, но по-прежнему внимательно следил за всем новым, что возникало в этих стенах. Поздравления великого Пастера и благодарность Ильи Ильича Мечникова не могли не взволновать молодого ученого. Наконец-то на тридцать втором году жизни напряженный труд его принес плоды. То, что он занялся поисками средства, предупреждающего холеру, не было случайностью. Недавнему народовольцу, ученику Мечникова эпидемия виделась как некое всенародное бедствие, требовавшее участия не только потому, что он, Хавкин, знает тайны микромира, но и потому, что борьба за жизнь и счастье своего народа — долг каждого образованного человека. Это и была та своеобразная религия, которую, не уставая, проповедовал студентам в Одессе атеист Мечников. На том же твердо стоял великий зоолог и потом, живя в Париже.

Противохолерная вакцина была для Владимира, таким образом, и первым крупным деянием научного характера, и первым вкладом в общественную жизнь России. Может быть, в какой-то мере эта победа оправдывала молодого ученого в собственных глазах, когда он оглядывался на судьбу друзей-народовольцев. Так или иначе, завершение лабораторных опытов с вакциной не могло не согреть душу одиноко живущего на чужбине ученого. 19 июля, через сутки после введения себе первой дозы холерного яда, Хавкин сообщил Ру, а через него Пастеру, что в случае удачи он намерен безвозмездно передать России метод и опыт изготовления противохолерной вакцины, и просил их согласия.

Осторожный Ру обещал доложить о просьбе директору. Через день, когда стало ясно, что холерная вакцина, спасающая животных, не убила и не заразила Хавкина, Ру принес в лабораторию письмо, подписанное Пастером. Знаменитый бактериолог адресовал свое послание петербургскому вельможе принцу Александру Ольденбургскому, куратору всей российской науки. Пастер самым лестным образом отзывался об исследованиях Хавкина и предлагал применить противохолерную вакцину в пораженных эпидемией губерниях России.

Еще день спустя, из института в Петербург был отправлен пакет, где кроме письма Пастера к принцу была рекомендация Эмиля Ру и записка, в которой кандидат Новороссийского университета Хавкин сообщал, что готов немедленно выехать в Петербург, чтобы продемонстрировать русским врачам метод вакцинации против холеры.

Бактериологу, получившему в 90-х годах XIX столетия поддержку и рекомендацию Луи Пастера, мог бы позавидовать и любой современный ученый. В науке XX века трудно найти авторитет столь же непоколебимый и всемирно признанный, как авторитет основателя микробиологии. Один лишь Роберт Кох время от времени противопоставлял суждениям Пастера свои опыты и наблюдения. Однако методов Хавкина недоверчивый Кох не стал оспаривать: русский бактериолог создал вакцину, основанную на открытии самого Коха. Для парижского изгнанника возвращение на родину стало наконец реальным и близким. Оставалось лишь собрать чемоданы. Не бесконечно же принц Ольденбургский будет отмалчиваться.

Принц Александр Петрович Ольденбургский, взбалмошный и неуравновешенный потомок немецких князей, осевших в Петербурге в конце XVIII столетия, сыграл своеобразную роль в судьбах российской науки. Во время русско-турецкой войны он командовал полком, потом дивизией. Под старость же этот генерал от инфантерии, натешившись маршами и парадами, стал вдруг научным меценатом. Особые симпатии вызывала у него медицина. В 90-х годах это было модно и политично. До русского двора докатилась слава Клода Бернара, Пастера, Листера. Официальный Петербург, готовясь к политическому и военному союзу с Францией и Англией, пожелал показать, что «мы тоже не лыком шиты». Царь Александр III — убийца Кибальчича, душитель университетской свободы, чья политика в области науки и образования довела до эмиграции профессоров Мечникова, Виноградского и многих других, пожертвовал три миллиона на постройку Пастеровского института. Родственник царя принц Ольденбургский, чтобы не отстать от моды, основал в Петербурге Императорский институт экспериментальной медицины.

Надо сказать, институт поначалу привлек виднейшие научные силы. Здесь работал великий физиолог И. П. Павлов, микробиологи С. Н. Виноградский и В. Л. Омелянский, биохимик М. В. Ненцкий, фармаколог Н. П. Кравков. Даже сегодня, спустя многие десятилетия, имена этих ученых светят в науке своим собственным, не отраженным светом. Для принца же это были просто служащие «его» института, люди, получающие деньги по его милости. Это обычное для высшего света полупрезрительное отношение к ученому выразил карикатурист тех лет. Художник изобразил ученого в кургузом платьишке, с книгами и инструментами под мышками. Бледный от трудов и бессонных ночей, весь забрызганный чернилами, задыхаясь, плетется он по дороге к истине… Принцу Ольденбургскому просто в голову не приходило считать кого-нибудь из этих нищих ровней себе.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«ПРИНЦ ЛИМОН»

«ПРИНЦ ЛИМОН» Лимонные корочки пропустите через мясорубку. Добавьте половину сахара. Муку просейте и смешайте с оставшимся сахаром, а затем с размягченным сливочным маслом или маргарином — у вас должна получиться рассыпчатая масса. Затем добавьте туда яйца, соду,

ЧАЙ «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

ЧАЙ «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» Для приготовления этого чая вам понадобится черный крупнолистовой чай и цикорий. Заварочный чайник ошпарьте кипятком или нагрейте его, поставив на пару минут на большой чайник с кипящей водой. В нагретый чайник всыпьте чай, смешанный с цикорием. Затем