Хождения по мукам

Хождения по мукам

Я решил показать жену специалистам. По совету друзей мы обратились к известному профессору Венского университета, психиатру и невропатологу, который после основательного и всестороннего исследования, включая электроэнцефалограмму (ЭЭГ), не нашел никаких патологических отклонений. Однако многократные собеседования, на которых присутствовал и я, показывали, насколько трудно Маше отвечать на самые простые вопросы. Причем даже те, на которые она сперва отвечала легко и быстро, в последующих беседах стали вызывать затруднения. И если на вопросы: «Когда и где Вы родились?», «Как звали Ваших родителей?», «Живы ли они сейчас?», «Имеете ли Вы детей?», «Как их зовут?» она еще находила, что ответить, то, слыша что-то вроде: «Когда началась Первая или Вторая мировая война?», «Какой сегодня день, число, месяц, год?», она, обращаясь ко мне по-русски, требовала разъяснений, почему ее об этом спрашивают? «Я же не ребенок! — возмущалась она и в итоге сердито заканчивала: — Не буду отвечать», — после чего уже ничем нельзя было вытянуть из нее ни единого слова. Дома она высказала свое мнение о враче, из чего стало ясно, что продолжение лечения у него может стать затруднительным.

Следует отметить, что для моей жены большое значение имело выражение лица человека, с которым приходилось общаться, и если она находила в нем неподдельную доброту и участие, то общалась охотно. Возможно, в своем воображении она наделяла такого человека дополнительными положительными качествами и доводила его образ до идеального, что и притягивало ее. Но абсолютно не складывались отношения с теми, у кого на лице Маша читала холод, бездушие, безучастность. Такой человек награждался метафорическим эпитетом «несимпатичный потребитель». Под данное определение и попал наш профессор. Предложенные им медикаменты, в частности энцефабол форте и стратонил, были направлены на поднятие настроения, интереса к окружающей жизни, активности. Энцефабол, кроме всего прочего, должен был уменьшать боли при мигренях.

Одна из важнейших причин, которая привела меня к профессору, состояла еще и в том, чтобы, используя его авторитет, попытаться уговорить жену отказаться от вождения машины. К моему удивлению, Маша при первом же разговоре на эту тему легко согласилась отдать ключи от автомобиля, настояв, однако, на смене врача. Жена находилась под его наблюдением до августа 1990 года, когда на основании обследований он сделал заключение, предположив наличие вторичного очага в области мозга, возникшего вследствие первичного онкологического заболевания. Результаты КТ (компьютерной томографии) его предположение не подтвердили, зато в определенных участках мозга была установлена усиленная атрофия. Профессор предлагал провести терапию, направленную на сохранение функций оставшихся здоровых клеток, еще не подверженных атрофии. При этом уточнялось, что если после первого обследования моей жены 26.01.90 г. возникло подозрение на СДАТ (сенильная деменция альцгеймерского типа), то после второго, проведенного спустя четыре месяца обследования, диагноз СДАТ исключался. Далее профессор указывал на то, что после приема пациенткой медицинского препарата нетропил, который он прописал, наметилось улучшение, правда, не в той степени, в какой ожидалось.

Мы решили поменять врача, и когда я спросил у жены, к кому она хотела бы обратиться, Маша показала мне листок бумаги, на котором ее рукой были написаны фамилии. «Откуда это у тебя?» — спросил я. «Я была во Врачебной палате Австрии, и там мне рекомендовали этих специалистов», — ответила она по-деловому спокойно.

Мы посоветовались с нашим семейным доктором, профессором Пезендорфером, и он позвонил профессору Шнаберту, находящемуся в этом списке. Во время первой же встречи проф. Шнаберт немедленно и категорично запретил садиться Маше за руль в целях безопасности ее самой и окружающих. В отличие от нерешительного предыдущего врача, профессор Шнаберт потребовал поместить ее в больницу для всестороннего обследования. Мы согласились.

Трудно описать состояние Маши, попавшей в специализированную психоневрологическую клинику. Специфика этого учреждения приводила ее в ужас, и она просила меня как можно скорее забрать ее оттуда. Но для проведения исследований и получения результатов требовалось время. Я просил жену подождать, набраться терпения.

Однажды, в очередной раз вернувшись домой из клиники и открыв дверь, я услышал телефонный звонок. Звонила близкая подруга жены. Она сообщила, что моя жена без разрешения врача покинула клинику и сейчас находится у нее. Она добавила, что уже позвонила в лечебницу, откуда за Машей выслали машину и та будет с минуты на минуту. По словам подруги, Маша немного устала, так как дорога для нее была неблизкой и не совсем знакомой, но чувствует себя хорошо и в данный момент пьет чай. Примерно через час подруга перезвонила и уведомила меня, что Машу благополучно доставили обратно в клинику. Когда на следующий день утром я туда приехал, жена была спокойна, но со следами усталости на лице. С видом заговорщика она попросила меня поскорее выйти в парк, и мне с трудом удалось уговорить ее выпить перед прогулкой чашку утреннего кофе с булочками. После завтрака, как она и хотела, мы отправились в осенний парк, утопавший в ярких лучах солнца и пожелтевших листьях. «Идем, я по секрету покажу тебе мою лазейку», — сказала Маша и потащила меня через весь парк к проволочной ограде, которая в одном месте была повреждена, и в ней виднелся аккуратный лаз. Клиника занимала очень большую территорию, расстояния между корпусами были также огромны. К дому подруги, у которой пыталась укрыться Маша, удобно было добираться, воспользовавшись именно этим лазом.

Разгуливая по парку и общаясь с Машей, я никак не мог понять, как она отыскала еле видимую тропинку, ведущую к лазу, как сообразила, что это кратчайшее расстояние между клиникой и домом подруги, как смогла сориентироваться в абсолютно незнакомой местности, найти дорогу. «Значит, она может анализировать происходящее, — думал я, — и может быть, все аномалии ее поведения остались в прошлом: передо мной прежняя Маша». Я смотрел на жену. Она выглядела немного похудевшей, и в ее спокойных глазах отражались лучи осеннего солнца.

Когда мы возвратились, я поговорил с профессором, который знал о произошедшем накануне побеге. Он сообщил, что на основании всех проведенных обследований он также не может прийти к однозначному диагнозу и пока не находит ничего угрожающего, но, чтобы исключить последние подозрения, необходимо еще раз провести КТ мозга. Это можно было сделать и в амбулатории. Он выдал нам соответствующее направление, после чего я смог забрать Машу домой.

Мы с нетерпением ждали этого обследования. Наконец назначенный день наступил. Маша с большим волнением вошла в кабинет, где находился аппарат. Прошло немало времени, прежде чем дверь в кабинет отворилась и две медсестры вывели под руки плачущую навзрыд Машу. Я бросился навстречу. «У меня болезнь Альцгеймера», — почти кричала она, вырываясь из рук медсестер и устремляясь ко мне. Я, недоумевая, смотрел на сконфуженных медсестер. Попросив их оставить нас одних, я кое-как утешал жену, сам не понимая происходящего. «С чего ты это взяла?» — спросил я. «Я слышала. Они говорили обо мне в третьем лице, как о Буратино — «это она с Альцгеймером», — последовал ответ. Я ворвался в кабинет, желая выяснить, как такое возможно. Одна из медсестер кивнула на старшего врача, которая, склонившись над бумагами, делала вид, что ее это не касается. «Вы понимаете, что произошло? — подступил я к ней, — ведь перед вами живой человек!» «Я не подумала, — последовал ответ, — и, кроме того, проведенные исследования не подтвердили подозрения профессора Шнаберта». На ее лице впервые появились следы смущения. «Извините», — добавила она.

Выйдя из кабинета, я попытался успокоить Машу, сославшись на последние слова врача, но она все еще находилась в подавленном состоянии. В этот момент появилась медсестра. Она тоже была расстроена, — видно, ей досталось от врача за «предательство». Я извинился за вовлечение ее в неприятную ситуацию, но она, вежливо выслушав меня, сказала следующее: «Вы абсолютно правы. О живом человеке нельзя так говорить. Если повторится подобная ситуация, я сделаю то же самое». Затем она отдала нам конверт с результатами процедур и ушла. Потом я буду часто вспоминать эту медсестру и старшего врача клиники, но еще чаще я буду вспоминать слова Артура Шницлера: «Мы можем выбрать себе путь, но не людей, которых встретим на этом пути».

В машине, по дороге домой, жена была по-прежнему безутешна. Мне с трудом удалось довезти ее до дома, где первое, что я сделал, это, уединившись, вскрыл конверт и прочитал предварительное заключение КТ. В нем говорилось, что никаких патологических отклонений не обнаружено и нет никаких оснований подозревать у моей жены болезнь Альцгеймера. С этим известием я бросился к Маше, и мне удалось урезонить ее при помощи такого весомого аргумента.

Был конец 1990 года, когда с точностью до наоборот повторилась ситуация 1973 года. Тогда, после удаления опухоли у моей жены, мы скрывали от Маши злокачественный характер болезни. Причем прогноз врачей был благоприятный, и мы не хотели травмировать больную. Чувствовала Маша себя после операции очень хорошо, и у нас, как и у нее, не было оснований для тревожных мыслей. Сложенный вчетверо листок бумаги, в котором содержалось медицинское заключение, хранился в заднем кармане моих брюк. Я считал, что так будет надежнее.

Однажды в субботу, когда я еще спал, жена готовила вещи для химчистки. Она нашла то, что я прятал, и узнала о злокачественности опухоли, прочитав о ее клеточном составе. Трудно описать Машино состояние — полную потерянность и отчужденность по отношению ко всем и в первую очередь ко мне. Она категорически отклоняла все мои попытки объяснить ей положительный исход операции и благополучные перспективы. Только вмешательство в то время начинающего, а ныне известного онколога профессора Бычкова М.Б. помогло избежать худшего. Бычков сумел сразу расположить Машу к себе, так как относился, по ее классификации, к симпатичным людям. Он убедил ее в том, что вероятность появления новой опухоли у нее такая же, как и у здоровых людей. Маша приняла его аргументы, поверила ему. Это помогло нам войти в прежнее жизненное русло и вернуться к подготовке к предстоящей эмиграции. Я вспомнил этот эпизод не зря. Только теперь, обладая «вещественным доказательством», я мог что-то объяснить жене, надеясь, что она поверит мне, невзирая на бестактную выходку медицинского персонала.

Я не поддерживаю врачей, открыто сообщающих пациенту о наличии у него БА. Некоторые специалисты полагают, что предоставление правдивой, всеобъемлющей информации об этой болезни, о ее протекании и последствиях значительно облегчает общее состояние больного, вносит в его поведение определенную стабильность, заставляет его внутренне сконцентрироваться и принимать самостоятельные решения.

Я думаю, что такое толкование права пациента на правдивую информацию неоднозначно. Физически измученного страданиями человека, как мне кажется, нельзя добивать психологически, отнимая у него возможность надеяться. Неразумно дополнительно загружать информацией о близкой, неотвратимо надвигающейся беспомощности и смерти психически неадекватно воспринимающего окружающий мир человека и ожидать от него мобилизации жизненных ресурсов, принятия каких-то важных решений, необходимых ему на этом последнем жизненном отрезке. Надо обладать 100 %-ной уверенностью в том, что больной поймет и оценит вашу откровенность, что он, узнав о своем положении, все сделает правильно. Кто может похвастаться подобной уверенностью?

В случае с Машей предварительное заключение КТ явилось своеобразной панацеей, призванной нейтрализовать высказывания нерадивого врача.

Маша заметно успокоилась и вернулась к своему обычному состоянию, опять посвятив себя быту. Следует отметить эту ее характерную черту — способность быстро выходить из угнетенного настроения. Вновь появилось свойственное ей чувство юмора — она шутила и иронизировала.

Прошло более двух недель со времени описываемых событий, и я позвонил профессору Шнаберту, желая узнать о результатах КТ. Профессор сообщил мне, что знаком с предварительными и окончательными результатами, которые не показывают ничего серьезного, но общее поведение моей жены внушает ему беспокойство. Ей нужно находиться под наблюдением. Он рекомендовал принимать ноотропил для улучшения кровоснабжения мозга. Его прописывают больным при наличии у них атеросклероза, а поскольку этот препарат вызывает эффект лишь по прошествии времени, я не ожидал каких либо быстрых и резких улучшений. Естественно, как и прежде, была полностью исключена возможность вождения машины. Тем самым я в какой-то мере постарался обеспечить безопасность Маши, хотя и лишив ее мобильности. Я ошибочно полагал, что болезнь жены — не что иное, как атеросклероз, и прием прописанных препаратов приведет к значительному улучшению или даже к полному излечению, тем более что Маша чувствовала себя хорошо и прекрасно выглядела. Конечно, сомнения снова и снова посещали меня, когда я пытался сопоставить факты. В такие минуты холодок пробегал у меня по спине, и я понимал, что странности в ее поведении должны иметь какое-то основание. Однако меня успокаивала мысль, что все проведенные на тот момент обследования не выявили у Маши патологий. Оставалось принимать на веру заключение специалистов о спазматическом склерозе, который и вызывал периодические приступы головной боли.

Ноотропил улучшает нарушенные функции больших полушарий мозга, увеличивает снабжение энергией и протеиновый обмен и тем самым положительно влияет на жизнедеятельность, память, процессы обучения, восприятия, мышления и концентрацию внимания. Таким образом, препарат должен был обеспечить улучшение состояния жены. Курс лечения был рассчитан на три-четыре месяца. Но пока, до появления результатов лечения, я хотел освободить Машу от различных дел и обязанностей, которые она выполняла раньше. Мне казалось, что обычная занятость и связанные с ней волнения могут стать причиной стресса, и это затормозит процесс выздоровления. Хотелось оградить ее от забот и проблем. Я решил подыскать жене даму, которая разделяла бы с ней повседневные заботы, развлекала совместными прогулками, посещениями кино, театров, концертов, чтением и т. п. Мы жили в одном из живописнейших районов Вены — 18-м, между двумя огромными, красивейшими парками, где можно было совершать длительные прогулки, наслаждаясь удивительной тишиной и первозданной прелестью природы. К сожалению, из-за огромной занятости на работе, я не имел возможности постоянно находиться рядом с Машей. Но вскоре была найдена женщина-полька, очень спокойная и, что особенно важно, понравившаяся хозяйке. Бывший юрист по образованию, она отнеслась к Маше с большим вниманием, быстро поняла и освоила свои обязанности, и между женщинами установились приятельски-доверительные отношения. Я с радостью и одновременно с печалью наблюдал, как Маша охотно принимает эту ненавязчиво предлагаемую помощь, уже тогда начиная смутно осознавать, что вследствие этого постепенно уменьшается степень ее самостоятельности. В то время я еще надеялся, что все происходящее временно. Казалось, курс лечения закончится, и мы вернемся к прежней жизни. Только обстоятельства и время оставляли все меньше и меньше надежд. Прошел срок, предсказанный врачами, но состояние жены не улучшалось. Наоборот, к своему ужасу я начинал наблюдать значительное ухудшение интеллектуальных возможностей супруги. Заметно ослаб ее интерес к телевидению, к прессе. В газетах она искала лишь какие-нибудь сенсационные заголовки, по телевизору могла смотреть только новости, книги постепенно перестали увлекать ее. Сложные сюжеты уже не интересовали — только боевики с драками и быстро меняющими кадрами погони могли привлечь ее внимание. Больше всего огорчала меня полная утрата инициативы и желаний. Она добровольно согласилась на роль «ведомого», покорно следуя предложениям пани Стаей (так звали попечительницу), не выказывая никаких собственных намерений и просьб. Вместе с тем Маша по-прежнему оставалась активной в доме, участвовала в приготовлении обедов, следила за чистотой и порядком. Неизменной оставалась для нее любовь к музыке. Она по-прежнему приобретала пластинки, диски, многое переписывала на кассеты, в основном, классику в стиле барокко. На вопрос, зачем она это делает, Маша лишь загадочно улыбалась. Если бы я знал, как скоро мне удастся разгадать ее загадку!

Никогда не думал, что судьба заставит меня писать и «оживлять» давно прошедшие события, день за днем ворошить промелькнувшую жизнь. Я не вел дневник, не фиксировал в хронологическом порядке все изменения в поведении жены. Я не мог представить, что болезнь будет такой долгой и без малейших шансов на выздоровление. К счастью, ни тогда, ни сейчас я не имею нареканий на свою память. Она сохранила все самые тяжкие моменты. Трагедия, посланная нам судьбой или богом, постепенно, но неуклонно заполняла наш дом — не дав оправиться от одной фазы переживаний, она спешила с другой, еще более безнадежной.

Шли месяцы, а какой-либо значительный эффект от приема ноотропила и терекса (гормонального препарата, улучшающего функции щитовидной железы) все не наступал. Я решил на пару дней поехать с Машей в наш загородный дом, чтобы немножко отвлечь ее, надеясь, что смена обстановки благоприятно скажется на ее самочувствии. Как я заблуждался! В течение дня Маша была спокойна, и мы много гуляли, беседовали, занимались посадкой и поливкой цветов. Единственная в нашем саду черешня обильно плодоносила, и мы подумывали сварить варенье. В первую же ночь Маша не смогла заснуть, стала беспокойной, часто подымалась с постели и непрерывно бродила, не находя себе места. Никогда раньше я не сталкивался с подобным явлением и не знал, как ее утешить. Порой казалось, что она не видит меня. Все мои уговоры не действовали. Ее зрачки были расширены, глаза блестели нездоровым блеском. Наша спальня находилась на втором этаже, туда вела крутая витая лестница, и мне все казалось, что Маша, без конца поднимаясь и спускаясь по ней, оступится и упадет, изувечив себя. Кое-как нам с пани Стасей удалось усадить Машу в мягкое кожаное кресло в верхнем салоне и переключить ее внимание, включив везде, где возможно, электрический свет. Не пытаясь успокоить, а лишь вовлекая в разговор о разных пустяках, я в конце концов отвлек ее от беспорядочных хождений и, измученную, препроводил в спальню, где она и забылась глубоким сном до утра.

Следующей ночью все повторилось. Маша была полностью потеряна и дезориентирована, опять то бесцельно бродила, то стремилась куда-то бежать, не понимая, где находится. Лицо, полное испуга, выражало абсолютное незнание и непонимание обстановки. Мои ответы на ее вопросы она не воспринимала. И снова прошло немало времени, прежде чем, отвлекая и успокаивая, мне удалось уложить жену в постель, а наутро, выспавшись, Маша была в хорошем настроении, целый день много гуляла, смотрела телевизор, ухаживала за цветами. Но я не желал больше испытывать судьбу, и после ужина мы вернулись в нашу венскую квартиру. Маша приняла ванну и отправилась спать. Ночь прошла абсолютно спокойно. Так я понял, что перемена обстановки для Маши крайне нежелательна.

Но какие процессы происходят в ее организме? Что делает ее такой потерянной и дезориентированной? Какие тревоги с наступлением сумерек будоражат ее воображение? Что может пугать Машу в доме, который она сама строила и в котором ей известна каждая ступенька и каждая плитка? Куда гонит ее страх? Эти вопросы не давали мне покоя. Успеха от лечения, как я уже говорил, не было, наоборот все больше и больше проявлялись случаи нерационального поведения больной. Я снова стал искать контакты с врачами. Друзья посоветовали обратиться к молодому доктору, доценту Вайнбергеру, который специализировался по БА, о которой тогда еще мало что было известно. Сенсационные газетные заметки о том, что вскоре эта болезнь станет эпидемией, воспринимались нами абстрактно и ассоциировались больше со старостью, нежели с бедой, постигшей нашу семью. Но о какой старости может идти речь в 53 года? Что общего между нами и этой загадочной «эпидемией», которую сулит нам грядущий век? Нам казалось, что наш здоровый образ жизни обеспечит нам такую же старость: мы не пили, не курили, жена вместе с сыном много путешествовала, часто отдыхала. Маша занималась любимым делом, регулярно, в целях профилактики, посещала врачей, правильно питалась, следила за собой. И я искал новых врачей, новые точки зрения, чтобы еще раз убедиться в том, что моя жена не больна серьезно, что болезнь пройдет, и не сегодня-завтра наступит облегчение.

Наш новый молодой врач захотел поговорить с Машей с глазу на глаз. Я думал, что его вопросы будут стандартными, и Маша не станет с ним общаться. Но через 40 минут Маша вышла из кабинета довольная и улыбающаяся. Настала моя очередь. «Мы основательно побеседовали, — сказал он. — Вот посмотрите, на этих полках лежат истории более 2000 пациентов с диагнозом «болезнь Альцгеймера». Смею вас уверить, что ваша жена ни в коей мере не похожа на них. Она не больна этой болезнью. Судя по тому, что я выяснил, ваша жена напугана потерей памяти, она теряет уверенность в себе, не полагается на себя. Тем самым создается замкнутый круг. Неуверенность в себе порождает странности в ее поведении. Трагическое прошлое, связанное с ранней потерей матери, длительным тюремным заключением отца, тяжелым онкологическим заболеванием, сложный процесс эмиграции, несмотря на все положительные аспекты последующих лет жизни, привели к тяжелым последствиям для психики пациентки, которые находили свое выражение в фатальном негативном видении будущего. Отсюда внутреннее перманентное чувство страха, ищущее возможности вырваться наружу. В статье, о которой мне рассказала ваша жена, она нашла подтверждение тому, что есть возможность обо всем забыть, ни о чем не думать и не рассуждать, не делать прогнозов на будущее. Она также прочитала, что болезнь может поразить любого, и решила, что и она станет ее жертвой. Ее потенциальная незащищенность и готовность покориться неизбежному и влияет на неадекватность ее поведения. Отсюда и периодически возникающее непонимание, и неприятие окружающего мира, утрата связи с ним. Я внимательно просмотрел результаты предыдущих обследований вашей жены, но никакого намека на БА не нашел. Врачи, если и упоминали эту болезнь, то только из желания подстраховаться. Их утверждения не имеют под собой никакой основы. Тесты, которые я сейчас использовал в разговоре с вашей женой, еще больше убеждают меня в верности моей концепции закомплексованности вашей супруги. Она не думает о содержании или предназначении того или иного теста, ее пугает принятие неправильного решения, и чувство страха блокирует концентрацию, она перестает думать. В итоге из этого вытекают отказ анализировать, паническое отключение от реальности и уход в себя. Я хочу повторить еще раз: существует много тестов, посредством которых можно с очень высокой степенью вероятности идентифицировать у пациента БА, но ваша жена не проявила себя как подобная больная». Новый врач подытожил, что Маша не его случай, но ей необходимо постоянное наблюдение с целью установления точного диагноза и выбора соответствующего лечения.

Как мы были счастливы! Мы услышали то, что желали: все нарушения в поведении Маши не имеют патологической основы. Обычное нервное заболевание. Кто в наши дни не имеет проблем с нервами? Несмотря на наши многочисленные обращения к врачам, до сих пор, по сути дела, никто из них еще не решался лечить Машу от нервного заболевания. Поэтому появилась реальная надежда на временность и излечимость болезни. Оставалось поместить Машу в медицинское заведение для наблюдения и лечения ее закомплексованности, что и было сделано. Машу положили в клинику венского университета, где она хорошо себя чувствовала. Ее поместили в отдельную комнату, но, навещая ее, всякий раз я заставал жену в общем салоне, в компании с другими пациентами, с которыми она активно беседовала, или в кабинете музыкальной терапии, где она слушала музыку. Маша общалась со многими больными, интересовалась их жизнью, диагнозами. Когда я принес ей аудиоплеер и кассеты, она попросила принести еще несколько и раздала их своим новым знакомым.

Сначала врачи просто присматривались к Маше, наблюдая за ее поведением. Через некоторое время они прописали ей терапию сна и трудотерапию. Второе имело большое значение, так как именно на каком-нибудь активном поприще можно было проверить усидчивость, моторику и концентрацию. Машу определили в лабораторию, где под руководством специалистов больные лепили фигурки из глины, мастерили украшения и т. п. Каждый делал то, что было ему по душе.

Маша, по натуре чистюля, не могла спокойно смотреть на мусор и грязь. Придя в мастерскую, она увидела там комки глины, опилки, грязные тряпки, и это произвело на нее такое отталкивающее впечатление, что не только прикосновение к глине, но и сам факт нахождения в рабочей комнате вызвал у нее отвращение. Ей стало плохо, появилась тошнота, началась истерика. Позднее она рассказала мне, что ей казалось, что она утопает в глине. В лабораторию она больше не пошла.

Ее состояние резко ухудшилось. Снова появилось возбуждение, переходящее в агрессивность. Меня не было в тот момент в Австрии, но я был извещен о происходящем, поскольку постоянно поддерживал контакт с клиникой. Врачи сообщили мне о своем намерении посредством терапии глубокого сна разрушить предполагаемый синдром закомплексованности. Они запросили моего разрешения. Я срочно вернулся в Вену и, найдя Машу в очень плохом состоянии, незамедлительно согласился с врачами. Вся процедура должна была продлиться 3–4 дня. Но по прошествии пяти дней Маша не проснулась. Анализ крови показал, что нарушилась работа печени, и препарат, которым Машу ввели в глубокий сон, плохо выводится из организма. Это обстоятельство и тормозило процесс пробуждения. Только на девятый день Машу удалось вывести из сна, но пробуждение проходило настолько медленно, что лишь на двенадцатый день она пришла в себя окончательно. Но теперь она стала воспринимать действительность своеобразно: на все обращения врачей и медицинского персонала она отвечала только по-русски, а немецкий забыла совсем. Это шокировало меня. Мы ожидали улучшения, а результатом стал еще один шаг назад, хотя общее состояние значительно улучшилось. Она по-прежнему была активна, общительна, много шутила, всем интересовалась, заботилась обо мне и сыне. Врачи утверждали, что потеря второго языка — явление временное.

Машу выписали. В клинике намечался ремонт, и часть больных, в число которых попала и моя жена, были досрочно отпущены домой. Шли дни, а владение немецким языком не возвращалось. Непонимание о том, что ей говорили по-немецки, вызывало раздражение, и чаще всего она просто не реагировала на незнакомую ей теперь речь. Это обстоятельство заставило меня обратиться к главному врачу клиники, который, выслушав меня, заявил, что он готов, если мы не возражаем, немедленно начать дисциплинарное расследование деятельности врачей, назначивших Маше терапию сном, не проведя предварительного обследования, и отпустивших ее домой, не дождавшись результатов лечения. Он немедленно дал указание поместить Машу в другое отделение. Я отказался от преследований нерадивых врачей — я не искал возмездия, а хотел лишь знать правду о тех методах лечения, которые применялись к моей жене, об их пользе, своевременности и необходимости. Я был очень благодарен главврачу, разделившему мою озабоченность и проявившему принципиальность и категоричность в оценке действий своих коллег, приведших к необратимым последствиям.

Мы были вполне удовлетворены тем, что Маша находилась в новой обстановке. За ней вел наблюдение молодой врач, доктор Брандштеттер, который уделял много внимания не только ей, но и мне. Мы подолгу беседовали, так как ему хотелось больше узнать о Маше. Он пообещал, что через две недели сможет сделать заключение. Была проведена еще одна энцефалография, исследовано гормональное состояние организма. Ничего нового выявить не удалось. Доктор все больше и больше склонялся к мнению о закомплексованности и наконец решил по собственной инициативе провести один эксперимент. Зная приверженность и любовь Маши к вождению автомобиля, он предложил ей сесть за руль и прокатиться по Вене. Для этих целей был выбран район, в котором мы жили — так называемый спальный район: спокойный, с умеренным движением, небольшими домами. Главное, в нем не было полицейских, которые могли бы помешать эксперименту, потому что, находясь на лечении, Маша не имела права водить машину. Доверяя автомобиль Маше, доктор Брандштеттер брал на себя всю ответственность за то, что могло случиться. К этому времени Маша уже снова начала понимать немецкий язык, хотя разговаривала на нем с трудом, а на вопросы всегда отвечала по-русски.

Я не хотел присутствовать при эксперименте, предоставив врачу свободу действий, и был приятно удивлен, когда через некоторое время доктор позвонил мне на работу и сообщил, что все прошло благополучно, гораздо лучше, чем он ожидал. Он рассказал мне о том, как Маша прекрасно вела машину, как показывала дорогу к нашему дому, как соблюдала все правила уличного движения, была собрана, внимательна и последовательна. Словом, он подтверждает у Маши диагноз невроза или т. н. синдрома закомплексованности, поставленный доцентом Вайнбергером, не исключая, однако, наличия некоторых симптомов БА, которые мешали больной справиться со стрессом.

Наш врач был уверен, что одолеет этот невроз. К моему ужасу, придя к Маше на следующий день, я узнал, что доктор Брандштеттер неожиданно получил предложение работать в одной из тирольских клиник и принял его, так как там жила его семья. Он пообещал передать Машу хорошему специалисту, который уже имел опыт наблюдения за ней и был абсолютно единодушен с ним относительно диагноза и методов лечения.

Этим врачом оказался известный мне молодой доктор Шмидбауер, который и раньше пытался помогать нам.

Доктор Шмидбауер начал с серии бесед. Он старался раскрепостить больную, избавить от неуверенности, провести с ней в простой форме психотренинг, научить мыслить положительно. Беседы также должны были помочь Маше снова обрести свободное владение немецким языком, что значительно улучшило бы ее коммуникационные возможности.

Маша была очень довольна этими беседами и каждый раз с нетерпением ожидала их. Только вот едва наступившее спокойствие было нарушено новыми событиями. Во-первых, доктора Шмидбауера перевели в другое отделение, во-вторых, Маша дважды без спроса покидала клинику, что являлось признаком того, что болезнь не дремлет. В то время как персонал принимал необходимые меры к розыску и возвращению сбежавшей пациентки, я, страшно волнуясь за жену, колесил по улицам Вены, пытаясь ее найти. В первый раз, предугадав ее путь, я увидел Машу у светофора. Она направлялась домой. Во второй раз я застал ее у наших соседей. Она дожидалась меня, коротая время в приятной беседе за чашкой чая.

Некоторое время спустя, обсуждая с доктором Наски уходы Маши из клиники, мы пришли к единодушному мнению, что она хорошо ориентируется на местности. И хотя ей как водителю больше были известны автомобильные маршруты, она отлично ориентировалась и в маленьких пешеходных переулках Вены. Доктор Наски, которая наблюдала Машу после доктора Шмидбауера, отрицала БА и так же, как и предыдущие врачи, склонялась к мысли о неврозах. Порой мне казалось, что, убеждая меня, она прежде всего убеждает саму себя. А я думал о том, почему состояние моей жены не подпадает под обычные описания нервных заболеваний? Доктор Наски являлась специалистом и имела большой опыт работы с больными, страдающими нервными расстройствами, но моя жена не была на них похожа. Я наблюдал за ней со стороны. Маша была по-прежнему очень активна, общительна, стремилась помогать другим пациентам, охотно выполняла предписания врачей, интересовалась новостями, спрашивала о моих делах, т. е. жила насыщенной жизнью. И все же это была уже не та Маша. Об этом говорили ее побеги из клиники, далеко не полное восстановление знания немецкого языка и другие особенности поведения. Ее аккуратность превратилась в маниакальное наваждение. Она все время что-то перекладывала, приводила в порядок. Иногда подолгу искала предметы, лежащие на виду, но не находила их.

С другой стороны, Маша начала много и охотно, вплоть до мельчайших подробностей, рассказывать о своем прошлом. Это увлекало ее. Я тогда еще не знал о существовании так называемой многослойной памяти, и эта способность селективного торможения, хранения и отбора информации из завалов памяти поражала меня и вызывала недоумение.

Все это и многое другое становилось предметом жарких споров и дискуссий между мной и лечащими врачами. Они на многое открыли мне глаза. Я благодарен им за их терпение и внимание.

По прошествии нескольких недель наблюдений за Машей со мной захотел переговорить доцент, заведующий отделением клиники, доктор Фишер. Прежде, чем начать, он предложил мне кофе, что предвещало длительный разговор. «Я хочу, чтобы вы были предельно спокойны. То, что я сообщу вам, перевернет вашу жизнь и потребует от вас больших жизненных перестановок. У вашей жены начальная стадия БА. Мы пришли к этому заключению на основании длительных раздумий. И если исследования не дают однозначных доказательств наличия этой болезни, то все наблюдения за ней, в том числе и неврологические, показывают значительные изменения в психике и поведении, связанные с постепенной потерей памяти. Болезнь находится на начальной стадии, будет прогрессировать, и нет никакого средства, которое могло бы затормозить ее развитие. Все это существенно изменит образ жизни вашей семьи». И, помолчав, добавил: «Но, поскольку болезнь еще в начальной стадии, в вашей совместной жизни будет еще много радостных дней».

Это был окончательный приговор. Он исключал дискуссии, сомнения, надежды, бесконечные поиски причин и нежелание признать сам факт наличия такого страшного недуга. Теперь все расставлено по местам. Маша тяжело и неизлечимо больна. Ее жизненно важные функции будут постепенно угасать, и в итоге она будет нуждаться в постоянном 24-часовом наблюдении и уходе. Согласно прогнозам, продолжительность жизни таких больных составляла примерно 7–8 лет. В компетенции доктора Фишера сомневаться не приходилось — в 1991 году он основал общество больных БА в Австрии и был избран президентом этого общества.

Я был подавлен, хотя, возможно, где-то глубоко внутри я уже подготовился к такому вердикту, но все же надеялся никогда его не услышать. Теперь надеждам пришел конец. Огромная ответственность ложилась на меня не только как мужа, но и просто человека. Речь шла не только о жалости и сострадании к близкому существу, но и о человеческом милосердии. А еще было желание вступить в борьбу с этим проклятым недугом и попытаться одержать победу. Я оказался вовлеченным в длительный и изнуряющий марафон приближения к смерти, отнимающий у здорового человека физическую стабильность и психическую уравновешенность. Фрейдовский синдром долженствования и обязанности требовал маниакального подчинения моих потребностей и моего жизненного уклада все возрастающим потребностям больной. Страх перед непредвиденной опасностью, которая могла стать для моей жены необратимой, с тех пор не покидал меня ни на минуту.

Я утратил внутреннюю стабильность, видя беспомощность Маши и ее полную зависимость главным образом от меня. Появилось обостренное постоянное желание все предвидеть и предотвращать, создавая уют и покой в новых условиях для близкого, покинутого богом и судьбой человека. Мысли о том, как это реализовать, кипели в моем сознании. Все прояснилось, приняло четкие контуры надвигающегося несчастья, и надо было срочно принимать соответствующие меры, которые помогли бы нам с Машей перенести надвигающиеся страдания, выстоять и суметь принять трагический финал.

Должен сказать, что по складу характера я не обладаю иммунитетом против страха. Наоборот, всякого рода медицинские обследования, которые мне пришлось пройти, всегда вызывали у меня панику, причем не из-за самих процедур, а из-за страха перед плохими результатами. Мне всегда требовалась психотропная подготовка (прием успокоительных лекарств). В этот раз я не испытывал никакого страха. Наоборот, сострадание посылало мне неосязаемый импульс, мобилизовывало и призывало действовать, не оставляя места отчаянию. Первый, еще неясный вопрос «Как помочь?» растворился в еще более неясном вопросе «Как жить дальше?». Однако желание помочь было сильнее, и мне стало ясно, что все последующее течение жизни будет подчинено поиску ответов.

Работа на фирме поглощала меня целиком, и я не мог распоряжаться своим временем. То, что было упущено за время, которое я посвящал Маше, было почти невозможно наверстать, а если это и наверстывалось, то в часы далеко за полночь. Необходимо было найти людей, которые могли бы сопровождать жену на этом сложном этапе ее жизни. К нашей общей радости такие люди оказались рядом. Благодаря им Маша смогла прожить еще 6 лет нормальной, полноценной жизни. Как только жена вернулась из клиники, из Москвы приехала ее подруга Ирина.

Мне хочется поблагодарить ее за ту самозабвенность, с которой она взяла на себя проблемы, связанные с уходом за Машей, в течение 1991 года мягко и ненавязчиво помогая моей жене. Они не виделись почти 15 лет, и подругам было о чем поговорить. Маша помнила всех общих знакомых, интересовалась их жизнью. Тому, кто понаблюдал бы за ней со стороны, никогда бы не пришло в голову, что она больна. Маша, в свою очередь, помогала Ире освоить новую жизнь в Австрии. Но из роли «ведущей» вскоре окончательно перешла на роль «ведомой». Инициативу она полностью уступила подруге.

При Маше мы никогда не говорили о ее болезни. Она воспринималась нами как полноценный член семьи, не ограниченный рамками тяжелого недуга. Отношения Маши и ее подруги напоминали игру во вновь вернувшуюся юность. Они гуляли по Вене, развлекались. Только один раз между ними произошел конфликт. Это случилось в магазине. Ира заметила, что Маша ест маленькие шоколадки. Она попросила ее сохранить этикетки для предъявления в кассе, но Маша отреагировала на просьбу неожиданно. С абсолютно неадекватной агрессивностью она отбросила в сторону шоколад и быстро покинула магазин. Ира выбежала вслед за ней, но Маши нигде не было видно. Побродив по Вене, Ира вернулась домой, где и застала радостно встретившую ее Машу, которая ничего не помнила о недавно произошедшей сцене. В дальнейшем мне довелось много раз убеждаться в том, что болезнь памяти имеет эту позитивную сторону: быстрое забывание неприятностей, ссор, обид.

И подобных случаев будет еще немало. Они подтвердят мое представление о том, что нравственные позиции, свойственные личности в ее нормальной жизни, остаются приоритетными и в фазах искаженного болезнью восприятия себя и окружающего мира. Требовалось много такта и терпения, чтобы рассматривать больного человека, пораженного недугом, как полноценного члена общества, чтобы не оскорбить его человеческое достоинство. Необходимо было мобилизовывать всю свою находчивость и чувство юмора, чтобы превратить неприятности в невинную шутку и вовремя разрядить напряженную ситуацию.

Если еще в начале 1991 года жена охотно читала, то к 1992 году чтение выпало из круга ее интересов. Она категорически отвергала просьбы врачей пересказать или письменно изложить прочитанные газетные статьи. Рекомендации учить наизусть стихи отклонялись под предлогом: «Я уже не ребенок». Маша воспринимала это как насилие над личностью.

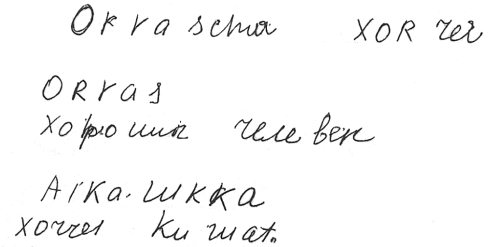

Одновременно полностью исчезло желание писать. Если все-таки это было необходимо, то Маша допускала в письме массу орфографических ошибок. В ее письменных упражнениях наблюдалось полное искажение почерка, хаотическая подмена русских букв немецкими, неряшливость.

Рис. I. 3-й год болезни, еще сохранились попытки что-то писать, излагать мысли

На внешнем виде Маши болезнь пока не отразилась. Она, как и раньше, со вкусом одевалась, аккуратно причесывалась. Лицо сияло свежестью, молодостью и здоровьем. Позже, с течением болезни, все это постепенно утрачивалось. Моей задачей было сохранить для себя и для близких нам людей образ прежней Маши. Я боролся за этот образ. Мне хотелось дать ему возможность радовать нас своим ежедневным присутствием в привычной жизни, хотелось, чтобы взгляд ее глаз, удаляясь в пучину небытия, в глубины абстрактности и бесчувственности, не терял своей теплоты и нежности, подобно мерцающим огням иллюминаторов утопающего корабля, медленно опускающегося на дно океана.

По мере развития болезни мы все реже приглашали к себе гостей и все реже принимали приглашения других. Маша теряла интерес к происходящему, а я пытался противостоять этому. Одновременно хотелось чуда, помощи высших сил, и верилось во все — в альтернативную медицину, в экстрасенсов, в Кашпировского, в иглоукалывание… Ничто из вышеперечисленного положительного результата не приносило. Все было напрасно. Узнав о тяжелом недуге Маши, наши знакомые и друзья в России из лучших побуждений проявили незаурядный энтузиазм, разыскивая различного рода лекарей и знахарей, которые якобы могли излечить Машу. Таких врачевателей находилось немало. Я не однажды поддавался их уговорам и платил огромные суммы денег, обеспечивал комфортное проживание, полное содержание, гонорар — все, что они просили, — за глоток эликсира надежды. Но в результате меня всегда ждало полное разочарование.

Спустя много лет в Вене состоялся конгресс представителей крупных швейцарских и австрийских экспертов в области альтернативной медицины. В ходе его был обсужден целый ряд терапевтических направлений, с точки зрения их действенности, оправданности и рентабельности. «Эти методы терапии исключены из общепринятых методов лечения под воздействием политического давления», — выразил свое мнение Лукас Рист, руководитель научно-исследовательского отдела клиники «Парацельсиус» в Рихтерсвиле. А Клаус Клаусхофер, главный врач отдела социального страхования, подтверждая целесообразность применения методов альтернативного лечения, высказался так: «При расчете стоимости терапии основополагающим должен быть принцип: применение любого медикамента, дающего хотя бы минимальный эффект, в сравнении с плацебо, оправдано».

Уже позднее этот же вопрос о его отношении к оккультистским процедурам я задал и профессору Салету и получил неожиданный ответ: «Надо пробовать все — ничто не может исключить успех. Важно только, чтобы это не вредило больному». Как это часто бывает в жизни, необыкновенное находится рядом, но мы подчас не замечаем его. Я и близкие Маше люди, навещая ее в клинике, много раз проходили мимо двери с табличкой «Неврология и психиатрия. Профессор Салету». Это имя значилось и в списке лучших врачей, который Маша получила во Врачебной палате Австрии. Как потом оказалось, Маша отметила его звездочкой, но судьба, видимо, распорядилась иначе, и нам пришлось пройти через целую вереницу специалистов, прежде чем случай свел нас с доктором Салету.

Выписывая Машу из клиники, вопреки однозначности диагноза, врачи не назначили ей четкого плана лечения. Справедливости ради стоит заметить, что тогда еще не было медикаментов против БА, кроме общих препаратов антисклеротического действия. Несмотря на хороший домашний уход, фатальность диагноза, ухудшающееся состояние Маши и невозможность что-либо предпринять, приводили нас в состояние беспомощности и пессимизма, и мы постоянно искали новые возможности лечения.

Но все по порядку. От нашего дома до приемной доктора Салету было пять минут езды. Доктор работал там же, где и жил. Мы решили посетить его. Вилла доктора находилась в живописном месте, в кабинет можно было пройти через парк. К дому вела каменная лестница. Ее ступеньки впоследствии станут для Маши непреодолимым препятствием. Но в первое наше посещение она с легкостью спустилась по ним, и мы оказались в уютной прихожей со стеклянной дверью в сад. Ожидая приема, мы наслаждались музыкой, звучавшей из соседней комнаты. Кто-то играл на рояле. И вот уже Маша у рояля, и с удовольствием играет с профессором в четыре руки. В последний раз она вот так играла в 1972 году вместе со своей тетей, Елизаветой Ефимовной Эйзлер, в прошлом неоднократным лауреатом международных и всесоюзных конкурсов пианистов. С тех пор прошло 20 лет. Удивлению и восторгу нашему не было предела. Человек с острым дефицитом памяти так тонко чувствует музыку! Не может быть! Такие мысли наполняли меня под прекрасные звуки рояля.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

2. Изучение ритмов «хождения» малыша

2. Изучение ритмов «хождения» малыша Все природные процессы имеют свою ритмичность. (Например, закат и восход солнца, плеск морских волн.) Высаживание — совершенно не исключение.Как часто они «ходят»?Большинство родителей точно знают, сколько раз в день их малютки «ходят